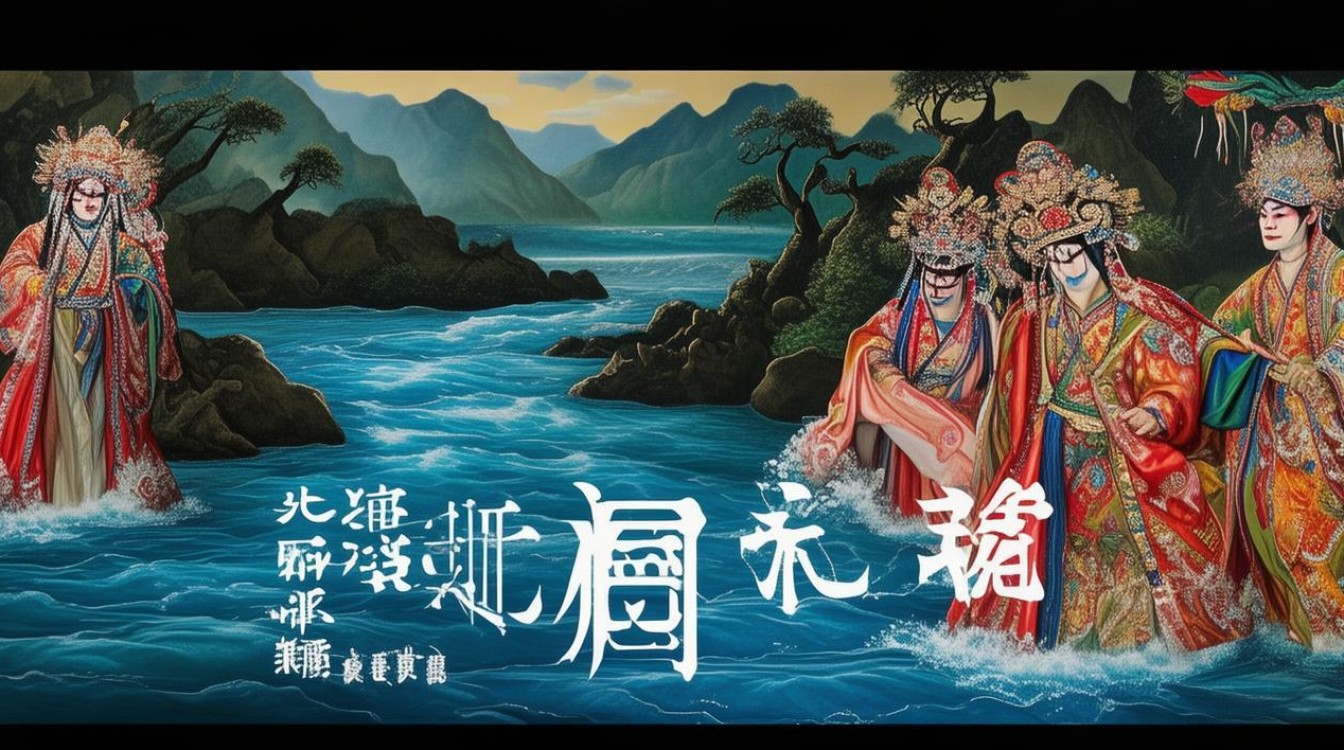

戏曲中,“过河”不仅是情节推进的重要场景,更是人物情感抒发与命运转折的载体,无论是江河湖海的阻隔,还是溪流小径的跨越,唱词总能以精炼的语言、生动的意象,将自然之景与人之情熔铸一体,成为戏曲艺术中极具感染力的表达。

在传统剧目中,《白蛇传·断桥》的“过河”唱词堪称经典,白素贞与许仙断桥相会时,面对西湖烟波,唱道:“断桥桥未断,寸肠断啊!肝肠断!断桥桥未断,寸肠断!西子湖依旧是当时一样,看断桥桥未断,却怎么桥下春水绿如蓝?”反复咏叹的“断桥桥未断”,以桥之“未断”反衬情之“已断”,春水如蓝的景致与肝肠寸断的心境形成强烈对比,将爱而不得的悲愤与物是人非的感慨层层铺展,而小青在一旁的接唱:“青儿我怒冲冲,咬牙关,咬碎银牙!”则以直白的情感宣泄,与白素贞的婉转哀怨形成互补,让断桥之“河”成为人物命运悲剧的见证。

《梁山伯与祝英台·十八相送》中的“过河”则充满了青涩的离别愁绪,当二人行至河畔,祝英台唱道:“过了一梁又一梁,前行到了小河旁,河水悠悠多清朗,哥推船来妹扶桨,过了河梁到长亭,长亭路上诉衷肠。”这里的“河”是离别的起点,也是情愫萌生的背景。“河水悠悠”的舒缓节奏,与二人“哥推船来妹扶桨”的互动,将依依不舍的柔情融入自然之景,而“过了河梁到长亭”的叙事,则预示着即将到来的永别,字里行间满是“相见时难别亦难”的无奈。

《穆桂英挂帅》中“过黄河”的唱词则展现了巾帼英雄的豪迈气概,穆桂英在黄河岸边,面对滔滔河水,唱道:“黄河水,浪滔天,挡不住我穆桂英报国心,哪怕那水急滩险多风浪,我也要杀敌报国奔前程!”这里的“河”不再是柔情的载体,而是家国使命的考验。“浪滔天”的险阻与“报国心”的坚定形成对抗,唱词以直抒胸臆的方式,将穆桂英“我不挂帅谁挂帅,我不领兵谁领兵”的巾帼担当推向高潮,赋予“过河”以突破困境、勇往直前的精神象征。

这些唱词的艺术魅力,在于对“河”的多重意象挖掘:它可以是阻隔(白素贞与许仙的人妖之隔),可以是见证(梁祝爱情的萌芽与凋零),也可以是考验(穆桂英的出征之路),通过情景交融的手法,戏曲将“过河”这一具体行为升华为对人生、情感、命运的哲学思考,让观众在聆听唱词时,既能感受到自然景色的壮美或婉约,也能体会到人物内心的波澜起伏。

以下为部分剧目中“过河”唱词的对比分析:

| 剧目 | 唱词片段 | 情感基调 | 核心意象 |

|---|---|---|---|

| 《白蛇传·断桥》 | “断桥桥未断,寸肠断……桥下春水绿如蓝” | 悲愤、哀婉 | 桥之“未断”与情之“已断” |

| 《梁山伯与祝英台·十八相送》 | “过了河梁到长亭,长亭路上诉衷肠” | 依恋、不舍 | 河水悠悠与情愫绵绵 |

| 《穆桂英挂帅》 | “黄河水,浪滔天,挡不住我穆桂英报国心” | 豪迈、坚定 | 浪滔天与报国心 |

戏曲中“过河”唱词的传承与发展,不仅体现了中国传统美学“托物言志”的特质,更让“河”这一自然元素成为承载文化记忆与情感共鸣的符号,无论是婉转的悲歌,还是激昂的战歌,唱词中的“河”始终流淌着戏曲艺术的独特韵味,让观众在“过河”的叙事中,读懂人生的悲欢与时代的情怀。

FAQs

Q1:戏曲中“过河”的情节除了地理意义,还有哪些象征内涵?

A1:“过河”在戏曲中不仅是地理空间的跨越,更承载着丰富的象征意义,它常象征人生困境(如《穆桂英挂帅》中黄河代表征途艰险)、情感转折(如《白蛇传》断桥是悲剧转折点)、命运考验(如《打渔杀家》中江上风浪象征生活艰辛),也暗含“渡劫”“新生”的哲学意味,如佛教“渡河”超脱的意象,或“鲤鱼跃龙门”的蜕变追求,使“过河”成为人物精神成长的隐喻。

Q2:不同剧种中“过河”唱词的艺术风格有何差异?

A2:不同剧种因音乐体系与地域文化的差异,“过河”唱词风格迥异,京剧“过河”唱词多高亢激昂,如《穆桂英挂帅》用西皮流水板,节奏明快,字正腔圆,体现豪迈气概;越剧“过河”唱词婉转细腻,如《梁祝》用四工调,旋律柔美,多用衬字与拖腔,侧重情感抒发;黄梅戏“过河”唱词质朴生活化,如《打猪草》中“过小河”用平词,节奏轻快,贴近民间口语,充满生活气息,这些差异使同一“过河”情节在不同剧种中呈现出独特的审美韵味。