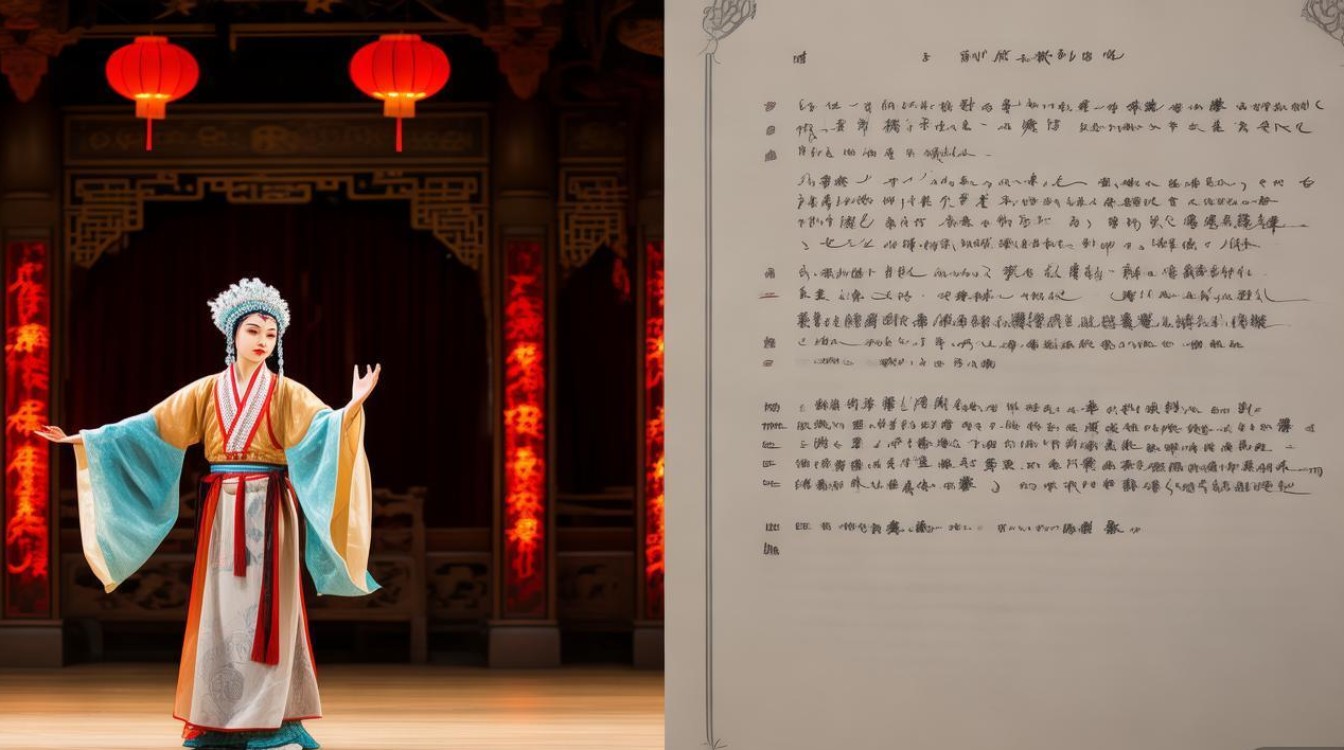

京剧《韩玉娘》的中间部分,是全剧情感冲突与人物命运的核心转折区,聚焦韩玉娘被掳后的挣扎、坚守与情感波澜,通过“被掳—拒婚—得信—相认”四重递进情节,将乱世女性的刚烈与柔美、忠贞与矛盾展现得淋漓尽致。

故事背景与人物设定

南宋末年,金兵南下,百姓流离,书生陈彦贵与韩玉娘青梅竹马,战乱中失散,韩玉娘被金兵掳至金将完颜寿营中,此时她已怀有陈彦贵骨肉,却面临完颜寿的威逼利诱,一面是故国恋人的生死未卜,一面是金营虎口的生死考验,韩玉娘的每一步都浸透着血泪与坚守。

核心情节展开

被掳与不屈:血泪中的刚烈底色

韩玉娘被掳至金营后,完颜寿见其貌美,欲纳为侍妾,命侍女婉儿劝降,韩玉娘以“烈女不事二夫”拒之,唱段“听谯楼打罢了初更时候,凄风冷雨透薄衾”中,二黄慢板的低回婉转与“南离乱北离乱家家逃难”的散板控诉,既道尽乱世飘零之苦,又以“纵然是死在黄泉下,清白之名不可污”的决绝,彰显其刚烈,此处表演上,韩玉娘以“跪步”“甩发”身段表现挣扎,双手紧攥衣襟的细节,将“宁为玉碎不为瓦全”的气节具象化。

威逼与周旋:以智守节的智慧

完颜寿强逼不成,改为软硬兼施:一面以“陈彦贵已战死沙场”的谎言摧毁其希望,一面许诺“荣华富贵”,韩玉娘闻讯虽如遭雷击(“听一言如冷水浇头面”的蹉步、硬僵尸身段),却强忍悲痛反问:“将军既知我是宋人,何故逼我?”她借“念老母倚门望”的谎言拖延时间,实则暗中寻找逃亡机会,这一情节中,韩玉娘的“柔”是表象,“刚”是内核——以弱女子之智周旋于强权之间,将“守节”从道德信条升华为生存策略。

得信与挣扎:忠贞与现实的撕扯

侍女婉儿暗恋陈彦贵,暗中告知韩玉娘“陈彦贵未死,已中状元”,却谎称“他已入赘权贵府”,韩玉娘如遭五雷轰顶,唱“他本是读书人岂负前盟”时,西皮流水板的急促节奏与“难道他忘了月下盟”的拖腔,形成“急”与“缓”的对比,展现内心剧烈冲突:既信陈彦贵“忠厚”,又恨其“变心”,此处“捶胸”“拭泪”的身段与“咬牙切齿”的细微表情,将“爱之深、责之切”的矛盾推向高潮,打破传统“烈女”的单薄形象,赋予人物真实的情感层次。

相认与误会:泪雨中的真相大白

陈彦贵寻至金营,却被完颜寿以“招婿”为由扣留,韩玉娘隔帘质问:“你如今戴乌纱穿红袍,可还记得寒窑苦等妻?”陈彦贵方知眼前人正是韩玉娘,痛哭解释“战乱中误传死讯,为寻你才入赘”,误会解除,两人相拥而泣,韩玉娘唱“夫妻重逢在异乡,千言万语泪千行”,二黄原板的舒缓与“儿在腹中盼爹娘”的垛板,将悲喜交加的情感推向顶点,此处“对望”“携手”的身段,既是对爱情的坚守,也是对乱世中“团圆”的珍视。

艺术特色与人物塑造

京剧《韩玉娘》(中)通过“唱念做打”的程式化表演,塑造了立体丰满的韩玉娘形象:唱腔上,以二黄为主调,悲愤时用“慢板”,急切时用“流水”,情感转折处用“散板”,形成“声情并茂”的感染力;身段上,“跪步”“蹉步”“僵尸”等动作,配合“甩发”“水袖”的运用,将人物内心的痛苦、刚烈与挣扎外化为可视的舞台语言;念白上,韵白与方言结合(如婉儿劝降时的口语化念白),既符合人物身份,又增强了生活气息。

韩玉娘的形象打破了传统戏曲“烈女”的刻板标签——她既有“宁死不屈”的刚烈,也有“对爱怀疑”的真实;既有“弱女子”的无奈,也有“以智守节”的智慧,这种复杂性,让“忠贞”不再是空洞的道德符号,而成为乱世中人性光辉的见证。

韩玉娘(中)关键情节节点表

| 情节阶段 | 核心冲突 | 表演亮点 | 唱腔示例 |

|---|---|---|---|

| 被掳拒婚 | 金掳掠与守节 | 跪步、甩发、攥衣襟 | 二黄慢板:“听谯楼打罢了初更时候” |

| 威逼周旋 | 谎言试探与拖延 | 蹉步、对视、假意顺从 | 西皮散板:“将军既知我是宋人” |

| 得信挣扎 | 忠贞与现实的矛盾 | 捶胸、拭泪、咬牙切齿 | 西皮流水:“他本是读书人岂负前盟” |

| 相认误会 | 真相与泪雨重逢 | 对望、携手、硬僵尸 | 二黄原板:“夫妻重逢在异乡” |

相关问答FAQs

Q1:《韩玉娘》(中)中,韩玉娘面对完颜寿的威逼时,为何选择“假意顺从”而非直接求死?这与“烈女不事二夫”的传统观念是否矛盾?

A1:韩玉娘的“假意顺从”并非对“烈女”观念的背叛,而是乱世中的生存智慧,她深知直接求死虽能保全名节,却无法腹中胎儿,更无法与陈彦贵重逢,通过“拖延时间”,她既守住了“忠贞”的底线,又为后续“相认”保留了可能,这种选择恰恰体现了人物在极端环境下的复杂性——她不是抽象的“道德符号”,而是有血有肉、有牵挂的“人”,其行为更符合真实的人性逻辑。

Q2:京剧《韩玉娘》(中)的“西皮流水”唱段在推动情节发展中有何作用?

A2:“西皮流水”是京剧中节奏明快、情绪激昂的板式,常用于表现人物内心的急切或激动,在韩玉娘“得信挣扎”一场中,“他本是读书人岂负前盟”的唱段采用西皮流水,既通过快节奏展现了“闻讯—震惊—怀疑—质问”的快速心理转变,又以“千言万语堵在咽喉”的垛句,将“爱恨交织”的复杂情感具象化,这种唱腔设计,既符合人物此时“情绪爆发”的状态,也通过音乐语言的张力,让观众直观感受到人物内心的剧烈冲突,推动情节向“相认”高潮发展。