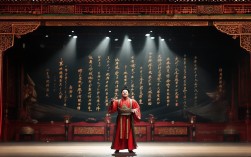

河南戏曲《铡美案》作为豫剧传统剧目的代表,以其跌宕的剧情、鲜明的人物和极具感染力的唱词,成为中原文化中不可或缺的艺术瑰宝,该剧取材于民间传说《琵琶记》,讲述了北宋年间书生陈世美进京赶考高中状元后,隐瞒已婚娶妻的事实,被招为驸马,其妻秦香莲携子上京寻夫,反被陈世美派韩琪追杀,韩琪自刎前放走秦香莲,秦香莲无奈告至开封府,包拯不畏权贵,最终将陈世美铡于铡下的故事,唱词作为戏曲表达情感、塑造人物的核心载体,既保留了河南方言的质朴生动,又融入了传统文学的韵律之美,承载着深厚的伦理价值与民众情感。

《铡美案》的唱词在人物塑造上尤为突出,不同角色的语言风格与其身份、性格、情感高度契合,秦香莲作为受压迫的底层女性,其唱词多直白悲苦,充满生活气息与母性柔情,在“见皇姑”一场中,她唱道:“清早起来去告状,手托儿女上公堂,左肩驮着儿和女,右肩又把包袱扛,走一步来哭一声,哭声丈夫陈状元,你做高官忘恩义,不认妻儿太心肠!”这段唱词以“驮”“扛”等动词勾勒出她携子寻夫的艰辛,“哭一声”“太心肠”等口语化表达,将悲愤与绝望层层递进,既展现了底层妇女的坚韧,又控诉了陈世美的负心,而陈世美的唱词则充满文人的虚伪与权贵的傲慢,如“驸马爷坐府中,喜气洋洋,左有那文官右有武将,每日里陪伴我饮酒猜拳,早忘了家乡秦氏女,儿女们还在那破草房。”四三句式的节奏显得得意忘形,“早忘了”“破草房”与府中“喜气洋洋”形成鲜明对比,将其薄情寡义的性格暴露无遗,包拯的唱词则刚正威严,多用铿锵有力的短句,如“包龙图打坐在开封府,尊一声驸马爷细听端的,你做高官忘恩义,不认妻儿为何意?今日我来问个理,看你还有何话讲!”“打坐”“细听”“问个理”等词句,既体现其清官身份,又传递出执法如山的决心,语言简洁却充满力量。

从艺术特色来看,《铡美案》唱词融合了河南方言的独特韵味与戏曲音乐的板式变化,形成了“俗中见雅、雅中含情”的表达,河南方言中“中”“恁”“咋”等词汇的运用,使唱词亲切自然,如秦香莲唱“他夫妻二人把我赶,俺母子三人泪涟涟”,“恁”字的方言色彩让人物形象更接地气,唱词注重对仗与押韵,如“左肩驮着儿和女,右肩又把包袱扛”中,“女”与“扛”押韵,句式对称,既符合戏曲演唱的韵律要求,又增强了语言的节奏感,唱词善用比喻、对比等修辞手法,如将陈世美的富贵比作“镜中花”“水中月”,将秦香莲的苦难比作“雪上加霜”,通过意象的对比深化了戏剧冲突。

从文化内涵层面,《铡美案》唱词承载着中国传统伦理道德观念,折射出民众对善恶、忠奸的价值判断,秦香莲的“忠贞不渝”与陈世美的“忘恩负义”形成伦理对立,唱词中“不认妻儿太心肠”“人神共愤骂名扬”等表述,正是民间对“孝”“义”的坚守;而包拯的“铡美案”行为,则体现了民众对“正义”的期盼,“王子犯法与庶民同罪”的唱词,更是对封建社会等级制度的反抗,这种以唱词为载体的伦理表达,不仅使剧目具有教育意义,更成为民众情感宣泄的出口,历经百年仍广为传唱。

| 角色 | 经典唱段/词句 | 艺术特色与情感表达 |

|---|---|---|

| 秦香莲 | “手托儿女上公堂,左肩驮着儿和女,右肩又把包袱扛,哭声丈夫陈状元,你做高官忘恩义。” | 方言口语化(“驮”“扛”),动作细节描写,展现寻夫艰辛与悲愤,母性柔情与控诉交织。 |

| 陈世美 | “驸马爷坐府中,喜气洋洋,左有文官右武将,早忘了家乡秦氏女,儿女们在破草房。” | 对比手法(府中喜气与家乡破败),四三句式节奏,体现富贵后的虚伪与薄情。 |

| 包拯 | “包龙图打坐在开封府,尊一声驸马爷细听端的,你做高官忘恩义,不认妻儿为何意?” | 短句铿锵(“打坐”“细听”“问个理”),威严中带劝诫,塑造清官铁面无私的形象。 |

《铡美案》的唱词之所以能跨越时空流传至今,不仅在于其艺术形式的精湛,更在于它以戏曲为媒介,将普通民众的喜怒哀乐、伦理追求融入其中,成为河南文化乃至中国传统戏曲的鲜活样本,从秦香莲的悲苦唱腔到包拯的铿锵之声,每一个词句都凝聚着中原大地的文化基因,诉说着关于善恶、正义与人性永恒的故事。

FAQs

问题1:《铡美案》中“包龙图打坐在开封府”这段唱词为何能成为经典?

解答:这段唱词的经典性主要体现在三方面:一是人物塑造鲜明,“包龙图”的称谓既点明身份,又带有民间对清官的亲切感;“打坐”一词展现包拯的威严姿态,符合其铁面无私的形象,二是语言节奏感强,四字句与七字句结合,“包龙图打坐在开封府,尊一声驸马爷细听端的”,朗朗上口,便于传唱,三是情感表达有力,“细听端的”“为何意”等词句,既体现包拯对陈世美的质问,也传递出民众对正义的期盼,具有强烈的戏剧感染力和共鸣感。

问题2:河南方言在《铡美案》唱词中如何增强感染力?

解答:河南方言的运用使唱词更具地域特色和生活气息,增强了感染力。“中”(行、可以)、“恁”(你们)、“咋”(怎么)等方言词汇的融入,让人物对话更贴近底层民众,如秦香莲唱“他夫妻二人把我赶,俺母子三人泪涟涟”,“俺”字的使用凸显了河南女性的朴实与坚韧,方言的声调特点与豫剧的唱腔旋律高度契合,如“泪涟涟”中“涟”字的方言拖腔,更能表现悲伤情绪,使听众产生代入感,强化了戏剧的情感冲击力。