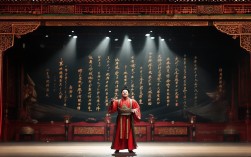

京剧《玉堂春》作为传统骨子老戏,以跌宕起伏的剧情和脍炙人口的唱词著称,全剧通过“嫖院”“起解”“三堂会审”等核心场次,塑造了苏三这一经典形象,唱词既贴合人物情感,又彰显京剧艺术的韵律之美,以下从主要场次切入,解析全剧唱词的内涵与艺术特色。

核心场次唱词解析

《玉堂春》的唱词以“西皮”“二黄”板式为基础,通过不同节奏与旋律,精准传递人物心境,以下是主要场次的经典唱词片段及艺术特色:

| 场次 | 唱段名称 | 核心唱词片段 | 艺术特色 |

|---|---|---|---|

| 嫖院 | 《玉堂春》初见 | “苏三离了洪洞县,将身来在大街前,未曾开言我心内惨,过往的君子听我言。” | 西皮流水板,节奏明快,以叙事性唱词引出苏三身世,语言质朴如口语,贴近生活。 |

| 起解 | 《苏三起解》 | “崇老伯他是知情的人,他与我把冤屈伸,苏三起解洪洞县,想起了过往事好不伤怀。” | 二黄导板转原板,前半句悲愤苍凉,后半句节奏舒缓,通过“知情”“伸冤”等词,凸显苏三的绝望与期盼。 |

| 三堂会审 | 《会审》 | “崇老伯他说是冤枉能辩,王大人他在上不开言,苏三这里来诉苦,大人老爷听我言。” | 西皮慢板转流水,唱词层层递进,“冤枉能辩”暗示转机,“不开言”营造紧张感,苏三的申诉既理性又充满情感张力。 |

| 三堂会审 | 《女起解》终场 | “洪洞县内无好人,只有那好心的解差崇老爹。” | 旦角“哭板”唱腔,以短句重复强化悲情,语言直白却饱含辛酸,揭示官场黑暗与底层人物的无奈。 |

唱词的艺术价值与人物塑造

《玉堂春》的唱词不仅是剧情推进的载体,更是人物性格的“声音画像”,苏三的唱词以“真”为核心:在“嫖院”中,她用“过往君子听我言”的质朴语言展现纯真;在“起解”中,“想起了过往事好不伤怀”的叹息,流露对命运无常的悲悯;在“会审”中,“大人老爷听我言”的恳切,凸显敢于抗争的勇气,唱词中大量运用口语化表达(如“洪洞县内无好人”),既符合苏三妓女的身份设定,又让观众产生强烈共鸣。

唱词的韵律美与京剧板式深度结合,苏三离了洪洞县”以“县、前、惨、言”押“言前”韵,字字清晰,配合西皮流水的明快节奏,形成“歌中有戏、戏中有歌”的效果;而“崇老伯他是知情的人”采用二黄原板的低回旋律,以“人、伸、县、怀”的“中东”“怀来”韵交替,拖腔婉转,将苏三对崇公道的感激与对未来的迷茫融为一体。

唱词的文化内涵与社会意义

《玉堂春》的唱词不仅讲述个人爱情悲剧,更折射出封建社会的黑暗,苏三“洪洞县内无好人”的控诉,直指官场腐败与司法不公;“三堂会审”中王金龙(实为官员)与苏三的“对唱”,表面是案情审理,深层则是正义与邪恶的较量,唱词中“冤屈伸”“好伤怀”等词,既是对个体命运的悲悯,也是对封建制度的批判,体现了京剧“高台教化”的传统功能。

相关问答FAQs

“苏三离了洪洞县”为何能成为京剧经典唱段?

解答:这一唱段之所以经典,首先在于其“叙事性”与“音乐性”的完美结合,唱词以苏三的视角展开,用“离县、上街、开口”三个动作串联,语言如白话般亲切,便于观众理解剧情;西皮流水板的明快节奏,配合“县、前、惨、言”的铿锵押韵,形成朗朗上口的“旋律记忆点”,无论专业演员还是票友都能轻松传唱;唱段精准捕捉了苏三“悲愤中带着倔强”的人物心境,成为《玉堂春》的精神符号,历经百年而不衰。

《玉堂春》唱词如何通过语言细节塑造苏三的立体形象?

解答:苏三的唱词通过“身份词”“情感词”“动作词”的细节处理,塑造出立体形象,身份词如“过往君子”“解差崇老爹”,既点明其妓女身份,又体现她对普通人的尊重;情感词如“心内惨”“好伤怀”,直抒胸臆,展现其内心的脆弱与坚韧;动作词如“离了”“来在”“开言”,通过动态描写,让人物“活”起来——她不是被动的受害者,而是敢于倾诉、寻求正义的反抗者,这种“词中有戏、戏中有魂”的语言设计,使苏三成为京剧旦角中极具辨识度的经典形象。