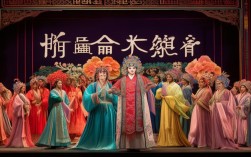

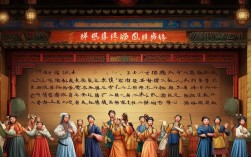

周瑜病逝柴桑的消息传至荆州,诸葛亮虽知二气周瑜之事已埋下嫌隙,却仍决定亲赴东吴吊孝,这一举动在《三国演义》中本是“一气周瑜”后的政治棋局,而在豫剧舞台上,却被演绎成一场融合智慧、悲悯与戏剧张力的大戏——“诸葛亮吊孝过江”,既保留了历史事件的内核,又以豫剧特有的高亢唱腔、细腻表演,赋予人物更鲜活的情感与人性温度。

故事背景:吊孝背后的政治与情感博弈

建安十五年的东吴,周瑜新丧,主战派群情激愤,孙权本欲借机伐蜀,却忌惮诸葛亮之才,诸葛亮此行,实则是“过江为吊,实为说”,他需在东吴的刀光剑影中,以“孝”为名,行“和”之实,豫剧开篇并未直接渲染悲情,而是通过东吴文武的“拦江设卡”展现紧张氛围:甘宁、太史慈等将帅持戟列阵,鲁肃左右为难,诸葛亮一袭素衣,手持祭文,在江风中对天盟誓:“周公瑾,你死得冤,我诸葛亮此来,若有一句虚言,天打雷劈!”这既是向孙权表决心,也是向天下示诚意,豫剧的念白铿锵有力,将诸葛亮的孤勇与智慧浓缩在寥寥数语中。

豫剧改编:唱腔与情节的“河南味儿”

豫剧以“唱”为魂,《诸葛亮吊孝》的唱段设计堪称经典,诸葛亮登场时的【慢板】“柴桑城哭坏了周郎主”,旋律低回婉转,似江水呜咽,又似英雄长叹,不同于京剧的醇厚,豫剧的唱腔更具乡土气息,真假声转换间,既有文人的儒雅,又透着河南人特有的“直”与“韧”,例如祭奠周瑜时的【二八板】,“想当年,孙刘两家兵戈起,你为东吴我为荆”,唱词朴实无华,却将“既生瑜,何生亮”的宿命感唱得荡气回肠,更有“灵堂前,三奠酒,哭得我,泪如雨”一句,演员以“哭腔”托音,辅以颤抖的水袖,将诸葛亮“假哭真情”的复杂心态——既有对周瑜才华的敬佩,又有对联盟破裂的无奈,更有对天下苍生的忧虑——层层剥开,让观众看见“智绝”背后的柔软。

情节上,豫剧强化了“情感冲突”与“民间智慧”,传统故事中,诸葛亮吊孝后与孙权、鲁肃的谈判多为对话推进,而豫剧则增加了“灵堂对质”的戏码:当东吴老将程普指责诸葛亮“气死周郎”时,诸葛亮不辩解,反而以“周郎不死,东吴不乱;周郎一死,曹贼必来”的利害点醒众人,唱段【流水板】“你道我气死周郎太狠心,谁不想江东基业万年长?”节奏由缓至急,字字如珠,既化解了敌意,又彰显了大局观,这种“以情动人,以理服人”的改编,更符合河南观众“重情义、讲道理”的审美习惯。

人物塑造:从“谋士”到“活生生的人”

豫剧中的诸葛亮,并非不食人间烟火的“神机军师”,而是一个有血有肉的普通人,祭奠时,他会因回忆起“赤壁火攻、共破曹军”的往事而哽咽;面对周瑜遗孀小乔的指责,他会躬身施礼,说出“并非我诸葛亮心肠狠,实为天下计,不得不如此”的肺腑之言,演员通过眼神的变化(从悲悯到坚毅)、身段的起伏(从跪拜到挺立),将人物内心的挣扎与坚定外化,特别是“吊孝归来”时的【垛板】,“江水滔滔向东流,千古功过后人评”,唱腔由激越转为深沉,既有对逝者的追思,也有对未来的期许,让诸葛亮的形象超越“谋士”范畴,成为承载“家国大义”与“人性温度”的符号。

文化意义:豫剧对三国故事的“本土化”演绎

“诸葛亮吊孝过江”在豫剧舞台上的流传,不仅是经典故事的再现,更是中原文化与三国精神的融合,豫剧的质朴、豪放,让三国故事的“权谋”有了“人情味”,让“智斗”有了“烟火气”,从舞台美术上看,豫剧的布景简洁(一江、一舟、一灵堂),却靠演员的表演营造出“风萧萧兮江水寒”的意境;从服饰道具看,诸葛素的白袍、周瑜的灵幡,色彩对比强烈,象征“生与死”“敌与友”的转化,这种“以简驭繁”的舞台美学,正是豫剧“接地气”的体现,也让更多普通观众能感受到传统文化的魅力。

经典唱段赏析(表格)

| 唱段名称 | 唱腔板式 | 内容核心 | 情感表达 |

|---|---|---|---|

| 《柴桑城哭坏了周郎主》 | 【慢板】 | 追忆周瑜生平与赤壁共事 | 悲痛、追思,含蓄深沉 |

| 《灵堂前三奠酒》 | 【二八板】 | 痛斥“气死周郎”谣言,申明大义 | 激愤、坚定,富有感染力 |

| 《江水滔滔向东流》 | 【垛板】 | 吊孝归来的感悟与展望 | 沉郁、开阔,余韵悠长 |

相关问答FAQs

Q1:豫剧《诸葛亮吊孝》与传统《三国演义》情节相比,有哪些独特改编?

A1:豫剧在保留“吊孝说和”主线的基础上,强化了情感冲突与民间智慧,例如增加了“灵堂对质”情节,让诸葛亮直面东吴老将的指责,通过唱段辩解而非单纯说理;突出了诸葛亮“哭周瑜”时的真情流露,将“假哭”转化为“悲悯与敬佩交织”的复杂情感;在唱腔设计上融入河南方言的韵律,使台词更具乡土气息,人物语言更贴近生活,这些改编既符合豫剧“以情动人”的艺术特色,也让历史故事更具戏剧张力。

Q2:诸葛亮在豫剧吊孝中的形象与京剧等其他剧种有何不同?

A2:京剧中的诸葛亮多以“智绝”形象示人,唱腔讲究“韵味”,表演侧重“沉稳”,如马连良演绎的诸葛亮,以“潇洒”与“机敏”见长;而豫剧的诸葛亮则更强调“人性化”,唱腔高亢激越,富有河南人的“韧劲”与“直率”,通过“哭腔”“水袖”等细节展现人物的脆弱与坚定,例如在祭奠周瑜时,豫剧演员会加入“颤音”和“气声”,表现诸葛亮内心的悲痛,而京剧则更侧重通过眼神和身段的“静”来凸显智慧,这种差异源于两地文化的不同:京剧更重“雅”,豫剧更重“俗”,使得同一人物在不同剧种中呈现出多样的艺术魅力。