《大劈棺》作为传统戏曲中极具争议性与戏剧张力的经典剧目,其“全场”呈现不仅是演员技艺的集中展现,更是对人性、伦理与戏剧冲突的深度剖析,该剧目多见于豫剧、川剧等地方剧种,取材于《庄子·外篇》中“庄周试妻”的传说,经民间艺人与历代戏曲艺人的加工改编,逐渐形成了一套完整的舞台叙事体系,从开场铺垫到高潮迭起,再到结局余韵,全程紧扣观众心弦。

从情节架构看,《大劈棺》的“全场”以“试探—冲突—爆发—反思”为主线层层推进,开篇常以庄周闭关修炼为引,通过庄周弟子或邻里的闲谈,铺垫田氏年轻守寡的孤寂与庄周“勘破生死”的哲人形象,为后续矛盾埋下伏笔,中段是戏剧冲突的积累:庄周假称病死,灵堂前田氏悲痛欲绝,却在守丧时被楚王孙的年轻俊朗吸引,二人情愫暗生;楚王孙突患“心疼之症”,需“人脑”为引,田氏在情急之下不顾礼教,欲劈开庄周棺木取“脑”,这一情节是全剧的核心转折,将人物内心的矛盾推向极致——一边是对新情的执着,一边是对旧礼的挣扎,高潮“劈棺”一场,田氏持斧立于棺前,从犹豫到决绝,从对亡夫的愧疚到对爱情的孤注一掷,演员通过眼神、身段、唱腔的剧烈变化,将人性的复杂与戏剧的张力推向顶峰,结尾则往往以庄周复活、点破真相收场,田氏羞愧自尽,留下“情与理”的千古诘问,给观众留下深刻反思。

在艺术呈现上,《大劈棺》的“全场”对演员的综合素养提出极高要求,以豫剧为例,田氏一角需兼顾青衣的端庄与花旦的灵动,更要有刀马旦的英武,在“灵堂哭灵”一场,演员需用“慢板”表现悲戚,唱腔如泣如诉,水袖翻飞间传递出丧夫之痛;而在“思春”段落,则转为“二八板”,眼神流转间流露少女情愫,与前一场景形成鲜明对比,最考验功力的当属“劈棺”一折:演员需先以“小碎步”绕棺三圈,表现内心的天人交战,随后高举斧头时,唱腔陡转“紧二八”,锣鼓点密集如雨,身段从“卧鱼”到“鹞子翻身”,最后以“劈叉”接“僵尸倒地”,将“劈棺”瞬间的决绝与震惊外化为极具冲击力的舞台动作,庄周一角则需贯穿“文小生”的儒雅与“老生”的哲思,尤其在“复活点化”时,唱腔转为“流水板”,字字珠玑,既展现庄周的“超脱”,又暗含对人性的洞察。

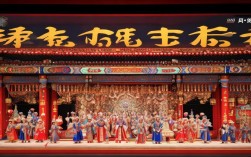

舞台美术与配乐的全程配合,也为《大劈棺》的戏剧感染力增色不少,传统演出中,灵堂常以黑白幡帐、香烛纸钱营造肃杀氛围,楚王孙出场时则配以明亮的灯光与轻快的丝竹乐,暗示情感的萌发;而“劈棺”时,灯光骤暗,仅留一束追光聚焦于斧头与棺木,配合大锣、大鼓的强烈音响,将紧张感推向极致,部分现代改编版本还会加入多媒体投影,如庄周“梦蝶”的意象、棺木中飞出的蝴蝶等,用虚实结合的手法强化“生死轮回”的哲学主题。

从文化内涵看,《大劈棺》的“全场”不仅是故事讲述,更是对传统伦理与现代情感的碰撞探讨,田氏的形象打破了传统戏曲中“烈女”的刻板印象,她既有对情欲的渴望,也有对礼教的挣扎,这种复杂性使其成为戏曲史上极具争议的人物,庄周“试妻”的行为,则被解读为对“人性本真”的叩问——究竟是礼教束缚了人性,还是欲望会摧毁理性?这一主题在当代仍具有现实意义,促使观众反思情感与道德、个体与社会的关系。

以下为《大劈棺》剧目基本信息简表,便于快速把握核心要素:

| 类别 | |

|---|---|

| 主要剧种 | 豫剧、川剧、秦腔等地方剧种 |

| 题材来源 | 《庄子·外篇》“庄周梦蝶”传说,经民间艺人改编 |

| 核心冲突 | 情欲与礼教的冲突、人性与理性的博弈 |

| 经典场次 | 灵堂哭灵、思春遇王孙、劈棺取脑、庄周点化 |

| 代表性表演技巧 | 田氏的“水袖功”“僵尸倒地”,庄周的“髯口功”“哲理性唱腔” |

| 舞台美术特点 | 传统布景(灵堂、棺木)、灯光对比(悲喜场景)、配乐烘托(锣鼓、丝竹) |

相关问答FAQs

Q1:《大劈棺》因涉及“劈棺取脑”等情节,是否属于宣扬封建糟粕?应如何看待其当代价值?

A1:《大劈棺》的情节确实存在对传统礼教的极端化呈现,但需结合时代背景辩证看待,其创作初衷并非宣扬“糟粕”,而是通过戏剧冲突探讨人性的复杂性,当代改编中,可通过调整结局(如田氏未自尽,而是选择反思与成长)、强化庄周“不试探”的哲思,弱化对“情欲”的猎奇渲染,突出“尊重人性、理性看待情感”的主题,作为传统戏曲剧目,其价值在于提供一面反思历史的镜子,而非简单模仿或全盘否定。

Q2:传统戏曲中,《大劈棺》的“劈棺”表演对演员要求极高,现代演出中如何平衡技艺传承与演员安全?

A2:“劈棺”一折的高难度动作(如劈叉、僵尸倒地)需演员经多年基本功训练,确保动作规范且安全,现代演出可通过两方面平衡:一是技术辅助,如使用特制软质道具棺木、减震垫,降低受伤风险;二是创新表达,部分剧团用“虚拟表演”(如以灯光、音效替代实物劈砍)或“象征性动作”(如以手势模拟劈斧)代替高难度技巧,既保留戏剧张力,又保障演员安全,通过“名师带徒”制度传承传统技艺,确保经典剧目的舞台生命力。