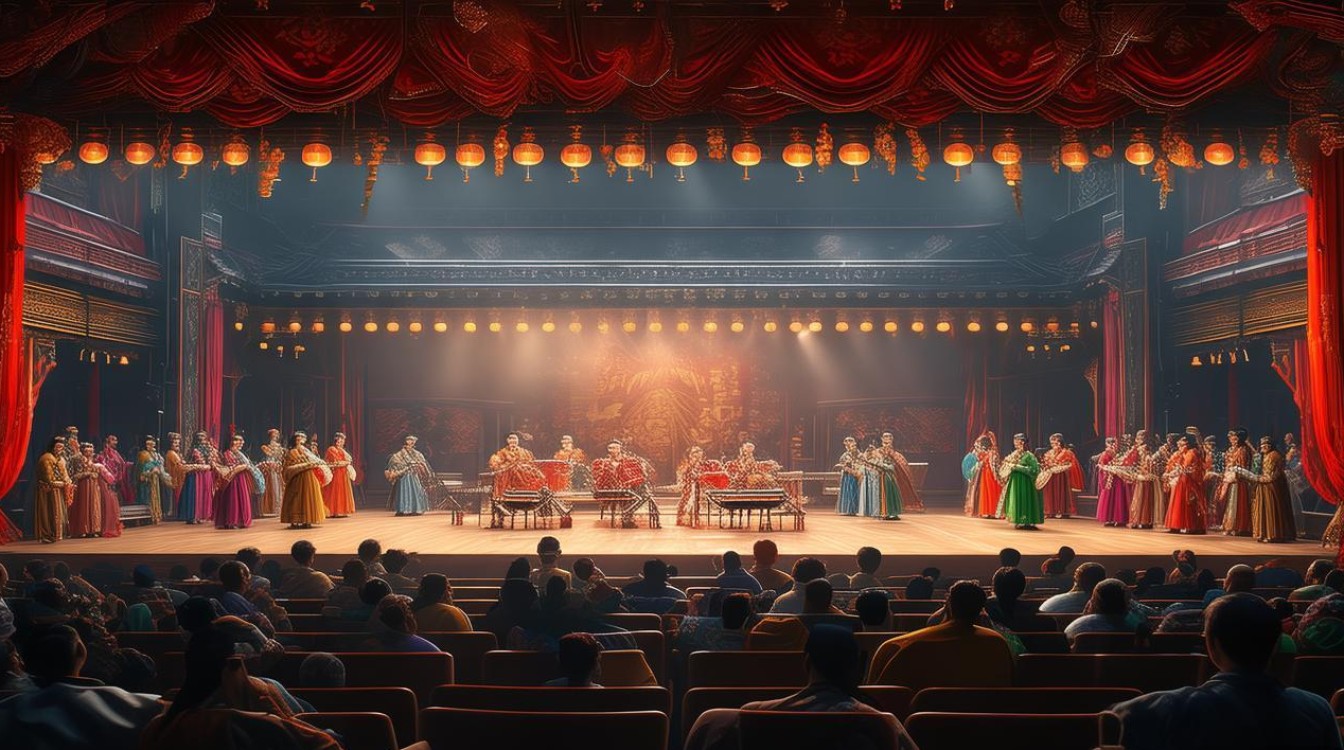

戏曲唱段音乐会,是将中国传统戏曲艺术中的经典唱段以音乐会的形式进行集中呈现的一种演出样式,它既保留了戏曲唱腔的韵味与精髓,又通过音乐会的舞台调度、乐队伴奏和审美视角,让古老的艺术形式在现代语境下焕发新的生命力,作为连接传统与现代、普及与专业的桥梁,戏曲唱段音乐会不仅是戏曲演员展示技艺的重要平台,更是观众走进戏曲世界、感受中华美学的重要载体。

戏曲唱段音乐会的核心特点

戏曲唱段音乐会与传统戏曲舞台演出最显著的区别,在于其对“唱腔艺术”的极致聚焦,传统戏曲演出强调“唱、念、做、打”的综合呈现,剧情推进、角色塑造、舞台互动缺一不可;而戏曲唱段音乐会则以“唱”为核心,通过精选不同剧种、不同行当的经典唱段,打破完整剧情的束缚,让观众集中领略戏曲音乐的独特魅力。

这种形式首先体现在“跨剧种对话”上,音乐会中常汇聚京剧、昆曲、越剧、豫剧、黄梅戏、粤剧等多个剧种的唱段,观众可在短时间内感受“南腔北调”的差异:如京剧的西皮二黄板式分明、气势恢宏,昆曲的水磨腔婉转细腻、字正腔圆,越剧的弦下腔柔美缠绵、抒情性强,黄梅戏的唱腔质朴明快、乡土气息浓郁,不同剧种的唱段在音乐会上交替呈现,既展现了戏曲音乐的丰富多样性,也暗合了中华文化“和而不同”的审美理念。

音乐会强化了“音乐性”的表达,传统戏曲的乐队伴奏以“伴唱伴奏”为原则,需服务于剧情和表演;而音乐会中的乐队配置更注重音乐的层次感与表现力,常在传统文场(如京胡、二胡、笛子、月琴)和武场(板鼓、锣钹)基础上,融入交响乐的编制或现代电声乐器,通过配器变化凸显唱腔的旋律美与情感张力,京剧《贵妃醉酒》中的【四平调】若配以弦乐群铺底,可增强唱段的雍容华贵;越剧《梁祝》中的【哭坟】加入大提琴独奏,则能深化悲剧的抒情性。

从传统折子戏到现代音乐会:唱段艺术的演变脉络

戏曲唱段并非凭空产生,其源头可追溯至传统戏曲的“折子戏”,明清以来,随着戏曲艺术的成熟,一些情节集中、唱腔精彩的折子戏(如《牡丹亭·游园》《玉堂春·三堂会审》)逐渐从全本戏中独立出来,成为演员展示“唱功”的核心载体,这些折子戏的唱段因艺术高度浓缩、情感表达集中,被观众口口相传,形成了“名段”效应。

20世纪以来,随着戏曲演出形式的革新,戏曲唱段开始从“依附于剧情”向“独立的艺术作品”转变,梅兰芳、程砚秋等表演艺术家在整理传统剧目的过程中,刻意提炼唱腔中的亮点,通过“清唱”形式在电台、堂会等场合演出,让唱段脱离舞台叙事,以纯粹的音乐形态打动听众,新中国成立后,各大戏曲院团常举办“名家名段演唱会”,进一步强化了唱段的独立审美价值——此时的唱段不仅是角色情感的载体,更成为演员个人艺术风格的集中体现。

进入21世纪,戏曲唱段音乐会进一步融合现代舞台技术,形成“传统为体、现代为用”的新形态,2023年国家大剧院主办的“昆曲曲友大会”音乐会,以“园林实景+舞台投影”呈现《牡丹亭》唱段,演员在仿古戏楼演唱时,背景屏幕同步展现“游园惊梦”的写意场景,让观众在听觉享受之外,获得视觉与文化的双重沉浸,这种创新既保留了唱腔的“本真性”,又通过现代技术拓展了戏曲的传播边界。

经典唱段赏析:剧种与情感的交响

戏曲唱段的艺术魅力,在于其“因情发声,以腔传情”,不同剧种的经典唱段,通过独特的旋律与唱法,塑造了无数深入人心的艺术形象,以下选取几个代表性唱段,分析其唱腔特点与情感表达:

| 剧种 | 剧目 | 唱段名称 | 唱腔特点 | 情感主题 |

|---|---|---|---|---|

| 京剧 | 《霸王别姬》 | 【南梆子】看大王在帐中和衣睡稳 | 婉转缠绵,起伏细腻,以假声表现柔美 | 虞姬对项羽的怜惜与深情 |

| 越剧 | 《梁山伯与祝英台》 | 【楼台会】记得草桥两结拜 | 旋律如泣如诉,字密腔促,节奏舒缓 | 梁祝相会时的悲愤与无奈 |

| 昆曲 | 《长生殿》 | 【哭像】恨无常转眼人别离 | 水磨腔“一唱三叹”,拖腔悠长婉转 | 唐明皇对杨贵妃的思念与悔恨 |

| 豫剧 | 《花木兰》 | 【刘大哥讲话理太偏】 | 豫东调高亢激越,节奏明快,真声为主 | 花木兰替父从军的决心与豪情 |

| 黄梅戏 | 《天仙配》 | 【夫妻双双把家还】 | 旋律质朴流畅,乡土气息浓厚,男女对唱 | 七仙女与董永的甜蜜与对自由的向往 |

这些唱段中,既有京剧“西皮流水”的明快、梆子腔的激越,也有昆曲“水磨调”的婉转、越剧“弦下腔”的凄美,它们或抒发儿女情长,或展现家国情怀,或彰显英雄气概,共同构成了戏曲唱段“以声塑情、以情动人”的艺术特质。

戏曲唱段音乐会的当代价值与创新路径

在多元文化冲击的今天,戏曲唱段音乐会承载着传承传统文化、培育观众群体的重要使命,其价值首先体现在“审美普及”上——相较于传统戏曲的“高门槛”,音乐会通过“名段集中展示”“现代舞美辅助”“唱腔解析导赏”等方式,降低了观众的接受难度,许多音乐会会在开场前设置“戏曲唱腔小课堂”,由演员示范“丹田运气”“真假声转换”等技巧,让观众在欣赏唱段时更能理解其中的艺术匠心。

音乐会的“跨界创新”为戏曲注入了新的活力,近年来,不少作曲家尝试将戏曲唱腔与流行音乐、爵士乐、电子音乐融合:如京剧程派传人张火丁与摇滚歌手崔健合作,将《锁麟囊》中的【反二黄】改编为摇滚版,在保留程腔幽咽婉转特点的同时,注入年轻化的节奏感;粤剧演员何萍与交响乐团合作演出《帝女花》,在传统粤胡伴奏中加入弦乐群,让“香夭”唱段的悲剧更具史诗感,这些尝试虽引发争议,却成功吸引了年轻观众的关注,让戏曲唱段“破圈”传播。

线上平台的拓展也让戏曲唱段音乐会突破了时空限制,2022年,上海昆剧团推出“云上昆曲”系列音乐会,通过直播平台播放《牡丹亭》《长生殿》等经典唱段,配合弹幕互动、唱段解析等功能,单场直播观看量超千万,95后”“00后”观众占比达40%,这种“线上+线下”的传播模式,让古老戏曲真正走进年轻人的日常生活。

相关问答FAQs

问题1:戏曲唱段音乐会与传统戏曲舞台演出在形式和侧重点上有何不同?

解答:传统戏曲舞台演出以“完整叙事”为核心,通过“唱、念、做、打”的综合表演塑造人物、推进剧情,强调舞台的整体性和沉浸感,观众需具备一定的戏曲背景知识才能理解剧情逻辑,而戏曲唱段音乐会则以“唱腔艺术”为焦点,精选不同剧种、不同行当的经典唱段,打破完整剧情的束缚,更注重唱腔的旋律美、技巧性和情感表达,在形式上,音乐会通常采用简约的舞台布景,突出演员与乐队的配合,时长较短(约90-120分钟),并常加入唱腔解析、导赏等环节,适合大众普及和审美体验,简言之,传统演出是“讲故事”,音乐会是“品唱腔”。

问题2:为什么说戏曲唱段音乐会是年轻观众了解戏曲的重要窗口?

解答:年轻观众对戏曲的“刻板印象”多源于其“陈旧”“难懂”的叙事形式,而戏曲唱段音乐会通过三方面打破了这种隔阂:其一,“名段集中”降低了入门门槛,如《天仙配》《梁祝》等唱段旋律优美、情感直白,即使不了解剧情也能被感染;其二,“现代编舞与舞美”增强了视觉吸引力,如多媒体投影、灯光设计等让传统唱段更具时尚感;其三,“互动体验”增强了参与感,许多音乐会设置“跟学唱腔”“戏曲妆造体验”等环节,让年轻观众从“旁观者”变为“参与者”,线上直播、短视频等传播渠道的运用,也让唱段以碎片化、年轻化的方式触达受众,逐步消解了年轻人对戏曲的距离感。