西周初年,周武王封其庶子于虢地,建立了虢国,分西虢、东虢、北虢,其中西虢(后迁至南虢)以今河南三门峡为中心,扼守黄河天险,是拱卫王畿的重要屏障,虢国历代国君多忠勇贤良,然春秋时期,晋国崛起,晋献公为扩张势力,采纳大夫荀息“假道伐虢”之计,先后于公元前655年灭虢、灭虞,虢公丑出奔至京师洛邑,虢国自此灭亡,遗民流离失所,留下“国破山河在,家亡恨未消”的千古遗恨,这段悲壮历史,经千年流传,被豫剧艺人汲取改编为经典剧目《虢国遗恨·皇宫认子》,将家国兴亡的苍凉与骨肉亲情的纠葛熔于一炉,成为豫剧舞台上经久不衰的悲剧力作。

历史悲剧的戏曲转生:从“假道灭虢”到“遗恨人间”

晋灭虢之战是春秋时期“小国争霸”的缩影,虢国虽弱,却因地处要冲成为大国博弈的牺牲品。《左传》记载:“晋侯复假道于虞以伐虢……宫之奇谏曰:‘虢,虞之表也,虢亡,虞必从之。’”虞公贪图晋国宝玉良马,许诺借道,终致两国相继灭亡,虢国灭亡后,宗室子弟或被掳为奴,或逃亡四方,其中虢公幼子“虢宝”在忠臣公孙虬的拼死保护下,隐姓埋名流落民间,而虢公之妻则被掳入晋宫,沦为婢女,这为后续“皇宫认子”埋下伏笔。

豫剧《虢国遗恨》并未严格遵循史实,而是以“遗恨”为核心,将历史悲剧与民间传说深度融合,剧中,虢国灭亡二十年后,流落民间的虢宝(化名“李继宗”)已长成英武少年,随公孙虬习武学文,心怀复国之志,而晋宫中,当年的虢国夫人已晋为贵妃,其子被晋侯误认为己出,立为太子,一日,李继宗为寻生父线索闯入晋宫,与贵妃相遇,贵妃凭其胸前虢国玉佩认出亲子,却因惧怕晋侯猜忌、牵连太子,只能忍痛相认,这场“认子”非但没有带来团圆,反而将母子二人推入更深的深渊:太子生母梁妃(灭虢功臣之女)察觉真相,勾结权臣欲置李继宗于死地;公孙虬为保护李继宗牺牲;贵妃最终以自尽明志,临终前将复国遗愿托付于李继宗,全剧以“认子”为高潮,以“遗恨”收尾,将家国破碎的悲怆、骨肉分离的痛楚、忠奸斗争的残酷展现得淋漓尽致。

人物命运的悲歌:在忠奸与爱恨间挣扎

剧中人物形象的塑造,紧扣“遗恨”主题,每个人物的命运都与虢国的兴衰紧密相连,形成强烈的悲剧张力。

李继宗(虢宝):作为虢国遗孤,他的成长线是“复仇—迷茫—觉醒”的过程,早年听闻家族悲剧时,他血气方刚,立誓“手刃仇人,复我河山”;但在晋宫认母后,面对生母的哀求、太子的亲近、梁妃的陷害,他陷入“家仇”与“亲情”的撕裂,公孙虬临终前“以民为本,莫为私仇”的嘱托,让他逐渐超越个人恩怨,将“复国”升华为“护民”,最终带着母亲的血书和虢国的图腾远走他乡,留下“恨不灭尽仇寇,愧对江东父老”的浩叹。

虢国夫人(贵妃):她是“母性”与“国仇”的矛盾体,作为母亲,她渴望与儿子相认,共享天伦;作为亡国贵族,她深知真相暴露将引发宫廷动荡,甚至危及太子性命,在“认子”一场中,她抚摸李继宗脸上的胎记,颤抖着唱道:“儿啊,二十载梦里寻你千百回,今日相见却不能相认!这玉佩是你虢国血脉证,这深宫却是你葬身坟!”豫剧特有的“哭腔”将她的痛苦、纠结、绝望演绎得催人泪下,最终她选择用生命守护儿子和晋国的稳定,其悲剧性在于“小我”与“大我”无法两全的宿命。

梁妃与公孙虬:二人分别是“奸佞”与“忠义”的化身,梁妃为保太子之位,不惜构陷忠良,其阴险狠毒反衬出虢国灭亡的必然——内部腐朽与外部强权共同导致了悲剧;公孙虬则代表了虢国的精神脊梁,他舍生取义,将李继宗抚养成人,临终前高唱“我虢国虽亡魂不灭,留得丹心照汗青”,豫剧的“黑头”唱腔铿锵有力,将其忠勇形象定格为永恒。

豫剧艺术的悲剧呈现:唱腔与程式的情感张力

豫剧以其高亢激越、贴近生活的唱腔著称,《虢国遗恨·皇宫认子》在音乐设计上充分发挥了这一优势,通过不同行当、不同板式的唱腔,精准传递人物情感。

| 人物唱段 | 板式特点 | 情感表达 |

|---|---|---|

| 虢国夫人“认子”唱段 | 【慢板】【二八板】交替 | 低回婉转,以“悲音”为主,拖腔处如泣如诉,表现母子相认的撕心裂肺 |

| 李继宗“闻母死”唱段 | 【流水板】【垛板】 | 由慢转快,节奏激越,字字铿锵,表现从震惊到悲愤的情感爆发 |

| 公孙虬“临终嘱托”唱段 | 【豫东调】【靠山红】 | 高亢嘹亮,尾音拖长,凸显忠义之士的浩然正气 |

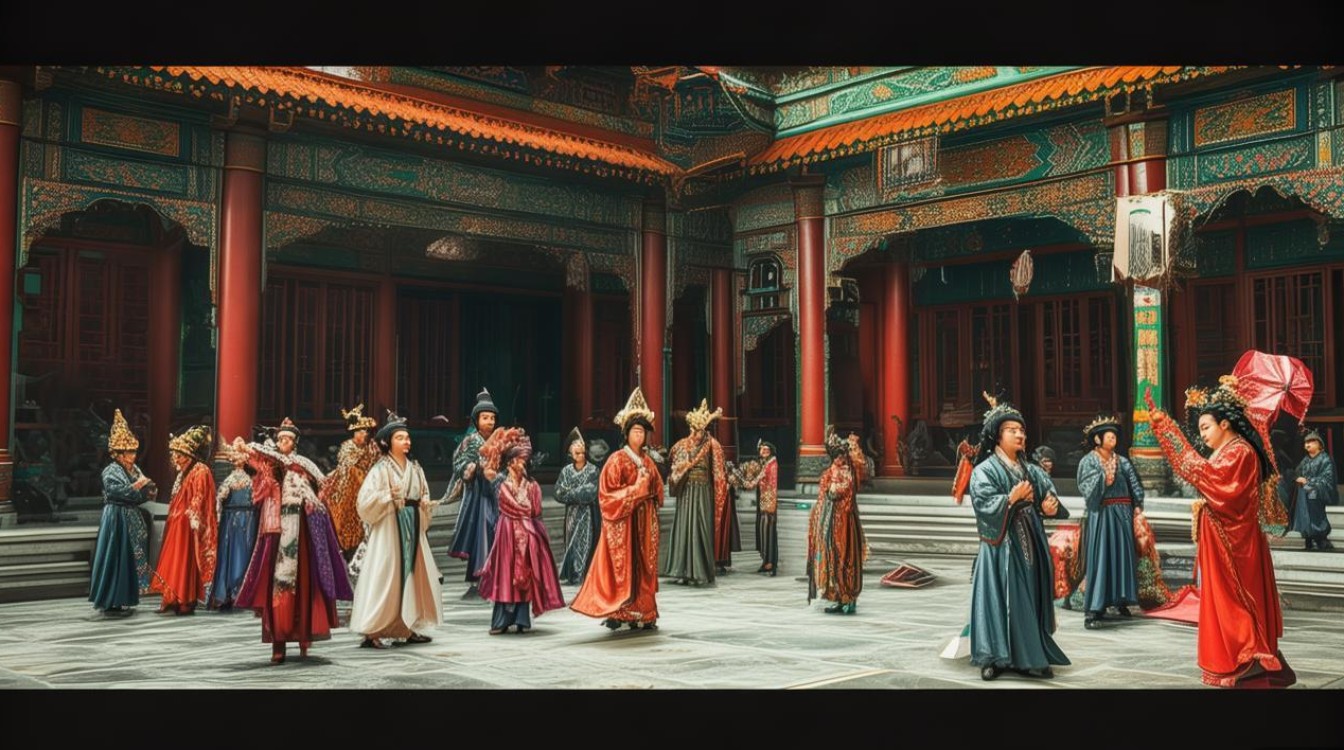

表演程式上,剧中融入了大量豫剧传统身段:虢国夫人手持玉佩“颤指”指向李继宗,眼神从疑惑到确认再到痛苦,配合“水袖”的“甩、抖、扬”,将母亲的心理活动外化;李继宗“跪拜”生母时,以“僵尸倒”表现震惊,随后“甩发”起身,眼神中交织着恨意与不舍,极具视觉冲击力,舞台美术上,以暗红、墨黑为主色调,背景中虢国宫殿的断壁残垣与晋宫的雕梁画栋形成鲜明对比,暗示“亡国之恨”与“宫廷繁华”的不可调和。

文化意蕴的当代回响:历史悲剧的镜鉴意义

《虢国遗恨·皇宫认子》虽为虚构戏曲,却深刻反映了“弱国无外交”的历史铁律,以及对“家国同构”伦理的探讨,虢国的灭亡警示后人:国家强大方是民生福祉的根基;而剧中“认子”情节引发的伦理困境,则拷问着个体在历史洪流中的选择——是坚守仇恨还是放下执念?是忠于血缘还是忠于道义?这种对人性与历史的深度挖掘,使得剧目超越了一般的历史故事,成为具有普遍意义的悲剧范本。

在当代,该剧不仅承载着传承历史记忆的功能,更通过豫剧这一大众艺术形式,让“虢国遗恨”所蕴含的家国情怀、忠义精神走进现代观众的内心,当李继宗最终带着母亲的血书远走,舞台灯光渐暗,响起苍凉的豫剧主旋律时,观众感受到的不仅是悲伤,更是对和平的珍视、对历史的敬畏。

相关问答FAQs

豫剧《虢国遗恨·皇宫认子》中的“皇宫认子”情节是否完全虚构?是否有历史依据?

答:“皇宫认子”情节属于艺术虚构,并非直接源自史料,历史上晋灭虢后,虢公丑出奔,其宗室子弟下落多无明确记载,戏曲为增强戏剧冲突,虢设了“虢国夫人被掳入晋宫并生子”的情节,但这一虚构并非空穴来风:春秋时期,战胜国掳战败国贵族女子为妃或婢女是常见现象(如骊姬之乱),虢国夫人入晋宫的可能性存在;而“认子”作为戏曲经典母题(如《狸猫换太子》),符合中国传统戏剧“以情动人”的创作逻辑,是对历史空白的艺术填补。

该剧如何通过豫剧的独特艺术手法表现“虢国遗恨”的历史悲情?

答:该剧主要通过三方面手法表现悲情:一是唱腔设计,以豫剧“悲调”(如【苦中汉】【哭阳调】)为基础,通过低沉的旋律、拖长的尾音,渲染亡国遗孤的哀怨与母亲的不舍;二是程式化表演,如“甩发”“跪步”“喷火”等技巧,强化人物在极端情绪下的肢体语言;三是对比手法,虢国灭亡前的“花鼓灯”欢快场景与亡国后的“寒窑”冷清场景形成反差,晋宫的奢华与虢宝的落魄形成对比,凸显“兴亡满眼悲”的历史苍凉感,这些艺术手法的综合运用,使“虢国遗恨”这一抽象情感具象化为可感可知的舞台形象。