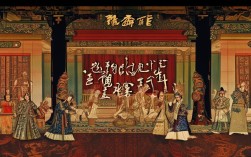

在《装台》第24集中,市井烟火气与传统戏曲艺术意外交织,为刁大顺的装台队和观众带来一抹别样的亮色,这一集的核心情节围绕一场豫剧演出展开,装台队承接了某老剧团的舞台搭建任务,而剧中的豫剧演员则以鲜活形象登场,成为连接市井小人物与传统文化的重要纽带。

剧中出现的豫剧演员是一位名叫陈素芬的老旦演员,年近六旬,舞台经验丰富,她带着年轻徒弟小宝来到剧场,与刁大顺的装台队有了密集互动,陈素芬对舞台细节极为讲究:从幕布的垂度到吊杆的承重,从灯光的角度到乐器的摆放,她都亲自把关,甚至蹲在地上用手比划幕布与舞台的距离,确保演员出场时步伐能踩在“黄金点位”,这种对艺术的较真劲儿,起初让习惯了“差不多就行”的装台队有些不适应,刁大顺忍不住嘀咕“唱个戏咋这么多讲究”,但看到她为了保护道具,自己动手修补被雨水打湿的戏服褶皱时,又默默递上了工具。

年轻徒弟小宝则代表了戏曲传承的新生力量,他二十出头,扮相清秀,一板一眼跟着陈素芬练功,却在面对现代舞台设备时露出好奇,当他看到黑炮熟练操控升降台,忍不住凑过去问“这玩意儿比手动吊杆快多了,我们以前搬布景得六七个人”,黑炮得意地拍拍胸脯“那必须,现在啥时代了”,这种传统与现代的碰撞,既小宝的困惑与向往,也通过装台队的“接地气”,让戏曲艺术不再高冷。

为了更直观展现角色特点,以下为剧中豫剧演员相关信息表:

| 角色姓名 | 行当 | 年龄 | 代表剧目(剧中提及) | 与装台队互动亮点 |

|---|---|---|---|---|

| 陈素芬 | 老旦 | 60 | 《花木兰》《穆桂英挂帅》 | 亲自检查舞台细节,冒雨修补戏服,教刁大顺“台上一分钟,台下十年功” |

| 小宝 | 青衣 | 22 | 《拷红》 | 观看装台队操作设备,感叹传统与现代差异,向蔡素芬请教“如何在嘈杂环境中保持唱腔” |

这场豫剧演出不仅是剧情的转折点,更成为市井生活的镜像,装台队在搭建过程中,被陈素芬对艺术的执着感染,原本敷衍的活儿也变得认真起来;而陈素芬则从装台队员身上看到了普通劳动者的坚韧——比如大吊师傅为了赶工,带病吊装舞台顶灯,却笑着说“咱干的就是这力气活,耽误不得演出”,这种双向的理解与尊重,让第24集的市井故事有了更深的文化厚度:刁大顺们守护着舞台的“台前”,而陈素芬们守护着戏曲的“幕后”,看似不同的职业,却都在用自己的方式“装台”——为生活、为艺术、为文化搭建展示的舞台。

当大幕拉开,陈素芬扮上穆桂英,唱腔高亢婉转,台下的刁大顺团队看得入了迷,黑炮甚至跟着哼起了调子,这一刻,装台队员与豫剧演员、市井烟火与传统戏曲,在同一个舞台上完成了奇妙的融合,让人感受到平凡生活中的不凡力量。

FAQs

Q:《装台》第24集中豫剧元素的加入,对剧情发展有什么作用?

A:豫剧元素的加入不仅丰富了剧情层次,通过传统艺术与现代市井生活的碰撞,展现了不同职业群体的精神风貌;陈素芬与小宝的角色塑造,推动了刁大顺团队对“认真”与“传承”的思考,成为人物成长的重要催化剂;戏曲演出作为剧情高潮,也为市井故事增添了文化厚重感,让观众在烟火气中感受到传统文化的生命力。

Q:剧中的豫剧演员陈素芬是否参考了现实中的豫剧名家?

A:据编剧陈彦透露,陈素芬这一角色并非基于单一现实原型,而是综合了多位豫剧老艺术家的共同特质:她们对舞台细节的极致追求、对戏曲传承的执着坚守,以及在浮躁时代中依然保持的匠人精神,剧中陈素芬修补戏服、检查舞台的情节,就取材于豫剧界“戏比天大”的真实故事,旨在通过艺术化加工,展现传统戏曲从业者的坚守与风骨。