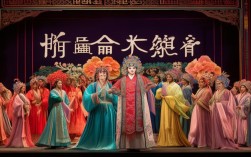

豫剧《刘公案》是传统公案戏中的经典剧目,以清代名臣刘墉(刘罗锅)在河南断案的故事为主线,融合了悬疑、正义与民间智慧,深受观众喜爱,而豫剧表演艺术家杨启超的演绎,则为这部作品注入了独特的艺术生命力,成为豫剧舞台上的标杆版本。

《刘公案》的故事源于民间传说,经戏曲艺人代代加工,形成多部连本戏,常见的有《刘公案·铡太师》《刘公案·下南京》等,剧情围绕刘墉奉旨查办河南巡抚之子强抢民女、太师府包庇权贵等案件展开,通过“铰刀刮脸”“三堂会审”等经典桥段,塑造了刘墉刚正不阿、足智多谋的清官形象,同时也揭露了封建官场的黑暗与百姓对正义的渴望,在豫剧舞台上,《刘公案》以其跌宕起伏的情节、鲜明的人物性格和浓郁的乡土气息,成为展现豫剧“唱念做打”功的代表剧目。

杨启超作为豫剧豫东流派的代表人物,以其“嗓音高亢、表演豪放”的艺术风格,将刘墉这一角色演绎得深入人心,他突破了传统清官“严肃刻板”的设定,在表演中融入了幽默与市井气息:例如面对权贵时的不卑不亢,与百姓互动时的亲切随和,甚至通过眼神、身段的细微变化,展现刘墉“外圆内方”的处世智慧,在唱腔上,杨启超充分发挥豫东调“腔高板急”的特点,运用“二八板”“快二八”等板式,将刘墉的怒斥、沉思、决断等情绪表达得淋漓尽致,如“刘墉跪在督府院”唱段,他以“炸音”表现人物的悲愤,以“滑音”凸显机智,既有豫剧的阳刚之美,又不失细腻的情感张力。

杨启超版《刘公案》之所以成为经典,还在于他对人物塑造的立体化处理,他笔下的刘墉并非“神坛上的完人”,而是有血有肉的“普通人”:他会因百姓受难而落泪,也会因对手的狡黠而皱眉,甚至在断案间隙展现出对生活的热爱,这种“接地气”的演绎,让清官形象不再遥不可及,反而拉近了与观众的距离,也让《刘公案》的主题——“正义永不缺席”更具感染力,该剧自杨启超主演后,迅速风靡中原,成为各地剧团争相搬演的剧目,甚至影响了后来豫剧公案戏的创作风格。

至今,杨启超的《刘公案》录音、录像仍是豫剧爱好者珍藏的资料,其“刘墉”形象也成为衡量豫剧老生表演的重要标杆,这部作品不仅传承了豫剧的艺术精髓,更通过刘墉的故事,传递了中华民族“善恶有报、公道自在人心”的传统价值观,历久弥新。

相关问答FAQs

Q1:杨启超版《刘公案》与其他版本相比,有哪些独特之处?

A1:杨启超版的独特性主要体现在人物塑造和表演风格上,他打破了传统清戏“严肃脸谱化”的局限,通过幽默的台词、生活化的身段和细腻的表情,让刘墉更具“人情味”;唱腔上,他充分发挥豫东调高亢激越的特点,将真假声转换、滑音、颤音等技巧融入唱段,使人物情绪表达更饱满,他对剧情节奏的把控也独具匠心,既保留了公案戏的悬疑感,又加入了市井生活的诙谐,整体风格“雅俗共赏”,更贴近普通观众的审美。

Q2:《刘公案》中哪些唱段是杨启超的代表作?

A2:杨启超在《刘公案》中有多段经典唱段,其中最广为人知的是“十保官”和“铡太师”。“十保官”唱段通过刘墉与百姓的对唱,展现其为民请命的决心,唱腔激昂有力,节奏层层递进;“铡太师”则表现刘墉面对权贵时的刚正不阿,以“炸音”突出“法理难容”的愤慨,成为豫剧老生的“唱功考验曲目”,这些唱段不仅展示了杨启超高超的演唱技巧,也因其鲜明的情感表达和人物塑造,成为豫剧舞台上的“金字招牌”。