周口豫剧团作为豫东地区最具影响力的戏曲团体之一,孕育了众多扎根民间、深入人心的豫剧艺术家,于晓莉便是其中的杰出代表,她以对豫剧艺术的赤诚与执着,在舞台上塑造了众多经典角色,不仅传承了豫剧的传统精髓,更在创新中为这门古老艺术注入了时代活力,成为周口豫剧的一面旗帜。

于晓莉的艺术之路始于对戏曲的懵懂热爱,自幼受家中长辈影响,她常跟着戏班子跑台口,听着咿呀的唱腔长大,12岁时,她凭借出色的嗓音条件考入周口豫剧团学员班,师从著名豫剧表演艺术家李桂兰,系统学习豫剧的“四功五法”,学员班的训练艰苦而严格,压腿、下腰、喊嗓、吊嗓,她从不叫苦,常常在练功房待到深夜,李桂兰老师不仅传授她《花木兰》《穆桂英挂帅》等经典剧目的表演技巧,更教导她“戏比天大,艺无止境”的艺术追求,正是这份初心,让她在从艺四十余年中始终保持着对舞台的敬畏与热爱。

在长期的舞台实践中,于晓莉逐渐形成了自己独特的表演风格,她嗓音高亢明亮,兼具豫东调的豪放与豫西调的婉转,唱腔中既有传统豫剧的“酣畅淋漓”,又不失细腻的情感表达,尤其在闺门旦和青衣行当的塑造上,她既能精准把握人物的性格特征,又能通过眼神、身段等细节传递内心情感,例如在《秦香莲》中,她饰演的秦香莲从最初的柔弱隐忍到后来的悲愤决绝,唱腔从低回婉转到激越高亢,将一个古代妇女的苦难与坚韧展现得淋漓尽致,每一次“见皇姑”的唱段都能引发观众席中的阵阵啜泣,而在《花木兰》中,她则以英姿飒爽的身姿和铿锵有力的唱腔,成功塑造了巾帼英雄花木兰的形象,成为剧团演出的“金字招牌”。

除了传统经典剧目,于晓莉还积极参与现代戏的创作与演出,努力让豫剧艺术贴近时代、贴近生活,在《焦裕禄》中,她深入生活、体验角色,将县委书记焦裕禄的亲民、爱民与奉献精神通过质朴的表演传递给观众,该剧不仅成为周口豫剧团的现代戏代表作,还在河南省戏剧节上荣获多项大奖,她常说:“传统戏是我们的根,现代戏是我们的路,只有根深才能叶茂,只有与时俱进,豫剧才能走得更远。”这种对艺术创新的坚持,让她的表演既有传统的厚度,又有时代的温度。

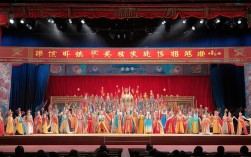

作为周口豫剧团的艺术骨干,于晓莉始终将传承与发展视为己任,她不仅悉心指导剧团青年演员,将自己的表演经验毫无保留地传授给他们,还多次参与“豫剧进校园”“非遗文化展演”等活动,通过讲座、互动体验等形式,让更多年轻人了解豫剧、爱上豫剧,她常说:“看到年轻人愿意学戏,看到观众为我们的鼓掌,我就觉得所有的辛苦都值了。”这种对艺术传承的热忱,让她成为连接老一辈艺术家与青年一代的桥梁,为豫剧艺术的生生不息注入了源源不断的动力。

于晓莉的艺术成就不仅体现在舞台上,更得到了业界的广泛认可,她曾荣获“河南省戏剧表演一等奖”“河南省非物质文化遗产传承人”等多项荣誉,其主演的《花木兰》《穆桂英挂帅》等剧目被录制为音像资料,在全国范围内发行,让豫剧的魅力跨越地域,走向更广阔的舞台。

| 剧目名称 | 饰演角色 | 艺术亮点 | 演出影响 |

|---|---|---|---|

| 《花木兰》 | 花木兰 | 唱腔高亢激越,身段英气逼人,融合传统程式与现代审美 | 成为剧团标志性剧目,多次赴省内外巡演,获“河南省优秀剧目奖” |

| 《秦香莲》 | 秦香莲 | 情感层次丰富,唱腔悲凉婉转,以细节刻画人物内心 | 引发观众强烈共鸣,入选“豫剧经典剧目展演” |

| 《焦裕禄》 | 焦裕禄的“妻子” | 表演质朴真实,生活化语言与戏曲程式结合,塑造平凡英雄形象 | 获河南省戏剧节表演一等奖,推动现代戏在基层的传播 |

| 《穆桂英挂帅》 | 穆桂英 | 刚柔并济的唱腔,沉稳大气的台风,展现巾帼豪情 | 被评为“豫东地区豫剧经典”,成为剧团教学范本 |

相关问答FAQs

问:于晓莉的唱腔在豫剧界有哪些独特之处?

答:于晓莉的唱腔以“刚柔相济”为核心特色,她巧妙融合了豫东调的豪放明快与豫西调的婉转深沉,形成了兼具爆发力与感染力的个人风格,在处理高腔时,她注重气息的沉稳与音色的通透,如《花木兰》中的“刘大哥讲话理太偏”,既保留了豫剧高亢激越的传统韵味,又通过细腻的情感处理,让唱段更具现代审美;而在表现悲情戏时,她则以“润腔”技巧见长,如《秦香莲》中的“见皇姑”唱段,通过颤音、滑音的运用,将人物的悲苦与坚韧传递得淋漓尽致,被观众誉为“豫剧唱腔中的一股清流”。

问:于晓莉在传承豫剧艺术方面做了哪些具体工作?

答:于晓莉始终将“传承”作为艺术使命,从台前走向幕后后,她积极投身豫剧的传承与发展工作:一是担任周口豫剧团艺术指导,亲自指导年轻演员,将自己多年积累的表演经验整理成教材,开设“于晓莉戏曲培训班”,培养了20余名青年骨干演员;二是参与传统剧目的复排与改编,在保留经典唱腔和程式的基础上,融入现代舞台元素,让传统戏更符合当代观众的审美需求;三是推动豫剧进校园、进社区,带领剧团开展“豫剧文化惠民演出”百余场,通过讲座、互动体验等形式,让更多年轻人了解并喜爱豫剧艺术,为豫剧的可持续发展注入了新的活力。