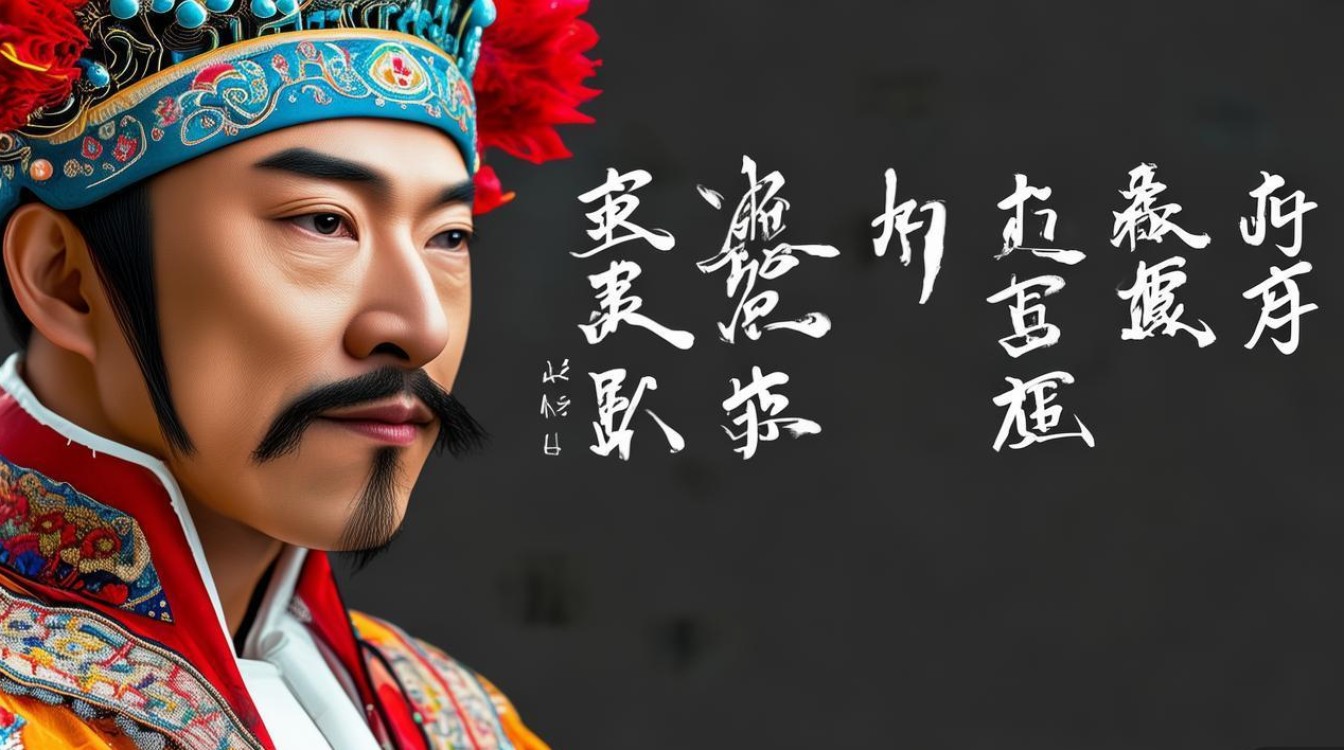

姬鹏,当代京剧界备受瞩目的老生演员,国家一级演员,中国戏剧家协会会员,现任中国戏曲学院教授、研究生导师,他以扎实的传统功底、醇厚的艺术韵味和对人物深刻的塑造能力,在京剧舞台上塑造了众多经典形象,同时深耕教育领域,为京剧艺术的传承与发展培养了一批优秀人才,是集表演、教学、研究于一身的复合型京剧艺术工作者。

早年经历与艺术启蒙

姬鹏出生于一个普通文艺家庭,父亲是地方剧团的琴师,母亲热爱戏曲艺术,自幼耳濡目染,他对京剧产生了浓厚兴趣,尤其对老生行当的唱腔和表演情有独钟,6岁时,父亲便开始教他识谱、吊嗓子,小学三年级时,他凭借一段《空城计》的“西皮慢板”考入当地戏曲小学,正式开启专业学习之路,在校期间,他师从多位老生名家,先学宗派(宗余叔岩),后攻马派(马连良),打下了坚实的文武功底,每天清晨5点练功、晚上临摹名家唱谱成为他的日常,寒暑假更是主动向剧团前辈请教,通过观摩演出反复揣摩人物神态与唱腔细节。

1994年,姬鹏以优异成绩考入中国戏曲学院表演系,师从李和曾、王世续、叶蓬等京剧大家,在校期间,他不仅系统学习了《四郎探母》《捉放曹》《定军山》等传统剧目,还注重文学与表演理论的积累,尝试将角色情感与程式化表演相结合,1998年毕业时,他在毕业大戏《赵氏孤儿》中饰演程婴,凭借沉稳的台风、苍劲的唱腔和悲悯的人物气质,获得学院“优秀毕业生”称号,并被破格留校任教,同时加入中国京剧院(现国家京剧院),开启“演而优则教”的艺术道路。

师承流派与艺术打磨

姬鹏的京剧艺术以马派为根基,兼收余派、谭派之长,形成了“以情带声、声情并茂,刚柔并济、韵味醇厚”的个人风格,他深谙“学流派不拘泥于形似,更要追求神似”的艺术理念,在继承中创新,在创新中传承。

马派艺术的传承:马派艺术以“流畅自然、洒脱飘逸”著称,讲究“做派俏、唱腔巧”,姬鹏通过反复观摩马连良大师的演出录像,向马派传人张学津、朱强等请教,逐渐掌握了马派“擞音”“擞腔”的技巧,以及“抖髯”“捋髯”等表演的细微变化,他在《甘露寺》中饰演的乔玄,唱腔如行云流水,念白抑扬顿挫,通过眼神的灵动与手势的洒脱,将乔玄的睿智与诙谐演绎得淋漓尽致,被誉为“最具马派韵味的青年老生”。

余派艺术的融合:余派唱腔“刚柔相济、幽婉细腻”,注重气息的运用与情感的内敛,姬鹏在《捉放曹》中融入余派的“脑后音”技巧,通过“听他言吓得我心惊胆怕”的唱段,将陈宫的复杂心理——从对曹操的期待到失望,再到无奈与悔恨,通过气息的轻重缓急与音色的明暗变化层层递进,展现了余派唱腔“含蓄中见深情”的艺术魅力。

跨行当的借鉴:为丰富人物塑造,姬鹏曾向京剧表演艺术家叶少兰(小生)、李炳淑(旦角)请教,借鉴小生的“儒雅”与旦角的“细腻”来刻画老生角色,例如在《白帝城托孤》中,他借鉴小生的身段表现刘备的帝王气度,同时融入旦角的情感表达,将刘备临终前的悲怆、对儿子的不舍与对国家的忧虑,通过颤抖的手指、湿润的眼神和哽咽的唱腔,传递出极强的舞台感染力。

代表剧目与舞台成就

姬鹏的舞台 repertoire 涵盖传统戏、新编历史剧和现代戏,塑造了多个深入人心的角色,其表演以“人物真实、情感饱满”见长,被誉为“会演戏的老生”。

传统戏的坚守与创新

传统戏是姬鹏艺术根基的体现,他在尊重传统的基础上,通过细节打磨赋予经典剧目新的生命力。

- 《四郎探母》:饰演杨四郎,唱腔“叫小番”高亢激越,“坐宫”一折则融入马派的俏皮,通过与铁镜公主的对唱与眼神交流,将杨四郎“身在番营心在汉”的矛盾心理刻画得入木三分,2019年,该剧在北京长安大剧院演出,一票难求,观众评价“姬鹏的杨四郎,既有宗师的规矩,又有青年演员的精气神”。

- 《定军山》:饰演黄忠,年近五十的他仍能完成“劈叉”“走边”等高难度动作,唱腔“这一封书信来得巧”苍劲有力,将老将黄忠的豪迈与不服老的精神展现得淋漓尽致,获评“文武兼备的典范之作”。

新编历史剧的探索

姬鹏积极参与新编历史剧的创作,致力于用京剧艺术讲述中国故事。

- 《曹操与杨修》:饰演曹操,突破传统“白脸奸臣”的刻板印象,通过“错杀孔文举”“梦中斩杨修”等情节,展现曹操“求贤若渴又刚愎自用”的复杂人性,他借鉴老生与净行的表演技巧,用“炸音”表现曹操的暴戾,用低沉的“脑后音”表现其内心的孤独,该剧获“国家舞台艺术精品工程资助剧目”。

- 《大宅门》:饰演白景琦,将京剧程式与京味儿文化融合,通过“提笼架鸟”“逛胡同”等生活化表演,结合老生的唱念,塑造了一个敢爱敢恨、新旧交织的“宅门少爷”形象,该剧成为京剧现代戏改革的成功案例。

重要演出与文化交流

作为国家京剧院主演,姬鹏多次参与国家级重大演出活动,如“纪念京剧诞辰200周年全国优秀京剧作品展演”“央视春节戏曲晚会”等,并出访美国、英国、法国、日本等国进行文化交流,向世界展示京剧艺术的魅力,2018年,他在纽约林肯中心主演《霸王别姬》,用京剧的“楚汉相争”故事引发西方观众对“英雄与悲剧”的共鸣,被《纽约时报》评价“用东方艺术诠释了人性的永恒主题”。

艺术传承与社会影响

姬鹏始终秉持“传承不守旧,创新不离宗”的理念,在表演之外,将更多精力投入京剧教育与研究。

教学育人:自1998年留校任教以来,他先后在中国戏曲学院附中、本科部、研究生部担任教师,培养出了一批青年京剧人才,如国家京剧院老生演员王天阳、北京京剧院老生演员张建峰等,他注重“因材施教”,根据学生嗓音条件与性格特点制定教学方案,提出“学戏先学人,演戏先演心”的教学理念,强调学生对角色的理解与情感投入,2022年,他主持的“京剧老生表演人才培养”项目获国家级教学成果二等奖。

理论研究:姬鹏结合自身实践经验,撰写了《马派声腔艺术的传承与创新》《京剧老生角色塑造中的情感表达》等论文,发表在《中国京剧》《戏曲艺术》等核心期刊,他还参与编撰《京剧表演程式教程》《当代京剧名家流派赏析》等教材,为京剧艺术的理论体系建设贡献力量。

社会推广:为让京剧走近年轻人,姬鹏积极参与“京剧进校园”“非遗公开课”等活动,通过短视频平台开设“姬鹏说戏”专栏,用通俗易懂的语言讲解京剧知识,演绎经典唱段,单条视频最高播放量超500万次,他还担任“京剧艺术传承人培养计划”导师,致力于培养基层京剧爱好者,扩大京剧受众群体。

获奖荣誉与业界评价

-

获奖经历:

- 2003年:获全国青年京剧演员电视大赛“最佳表演奖”(老生组)

- 2010年:获第25届中国戏剧梅花奖(新编历史剧《曹操与杨修》)

- 2015年:获文化部“文华表演奖”(新编历史剧《大宅门》)

- 2021年:获“国家级非物质文化遗产代表性项目京剧代表性传承人”称号

-

业界评价:

京剧表演艺术家李维康评价:“姬鹏的表演,既有老一辈艺术家的严谨,又有青年演员的活力,他能把‘戏’演‘活’,让观众感受到角色的温度。”

戏剧评论家赓续华认为:“姬鹏是当代京剧老生行当的‘标杆式’人物,他不仅继承了流派的精髓,更通过创新让京剧艺术在当代焕发新的生机。”

姬鹏主要艺术经历年表

| 时间 | 艺术经历 |

|---|---|

| 1994年 | 考入中国戏曲学院表演系,师从李和曾、王世续等 |

| 1998年 | 毕业留校任教,加入中国京剧院(现国家京剧院) |

| 2003年 | 获全国青年京剧演员电视大赛“最佳表演奖” |

| 2010年 | 凭借《曹操与杨修》获第25届中国戏剧梅花奖 |

| 2015年 | 凭借《大宅门》获文化部“文华表演奖” |

| 2018年 | 在纽约林肯中心主演《霸王别姬》,引发国际关注 |

| 2021年 | 获评“国家级非物质文化遗产代表性项目京剧代表性传承人” |

| 2022年 | 主持“京剧老生表演人才培养”项目获国家级教学成果二等奖 |

相关问答FAQs

Q1:姬鹏在演绎不同历史人物时,如何平衡传统程式与人物个性?

A1:姬鹏认为,传统程式是京剧的“骨架”,人物个性是“血肉”,他在塑造角色时,首先深入研究历史背景与人物性格,例如在《赵氏孤儿》中,程婴的核心性格是“隐忍与担当”,他通过“甩袖”的幅度、“眼神”的躲闪等程式化动作,结合唱腔中“气口”的急缓变化,将程婴“忍辱负重”的内心外化;而在《甘露寺》的乔玄身上,他则用“抖髯”的轻快、“台步”的跳跃等程式,配合诙谐的念白,突出人物的机智与幽默,他强调“程式为人物服务”,既不脱离传统规范,又不拘泥于程式,让每个角色都有独特的辨识度。

Q2:作为京剧传承人,姬鹏认为当前京剧发展面临哪些挑战,他如何应对?

A2:姬鹏指出,当前京剧发展面临三大挑战:一是年轻观众群体萎缩,二是传统剧目与现代审美存在隔阂,三是基层京剧人才断层,对此,他采取三方面措施:一是“破圈”传播,通过短视频、直播等新媒体形式,用年轻人喜欢的方式讲解京剧知识,如将《智取威虎山》唱段改编成流行音乐风格;二是“守正创新”,在保留传统剧目精髓的基础上,创排符合当代观众审美的作品,如《大宅门》将京味儿文化与京剧程式结合;三是“下沉培养”,深入基层开展京剧培训班,培养中小学京剧爱好者,从娃娃抓起,为京剧储备观众与人才,他坚信,“只要京剧人坚守初心,不断创新,这门古老艺术一定能焕发新的生命力。”