河南省曲剧,作为中原大地上土生土长的戏曲剧种,与豫剧、越调并称为“河南三大剧种”,是河南人民文化生活中不可或缺的精神食粮,它以浓郁的地方特色、贴近生活的表演风格和优美动人的唱腔,在戏曲百花园中独树一帜,被誉为“河南的越剧”,从田间地头的民间小调到省市级专业剧场的舞台大戏,曲剧的百年发展史,是一部河南人民用智慧与情感书写的艺术史诗。

源起与历史:从民间小调到舞台大戏

曲剧的诞生,深深植根于河南深厚的民间文化土壤,其雏形可追溯至清末民初流行于河南中、北部地区的“河南曲子”,这是一种由民间说唱艺术(如鼓子词、道情、莲花落等)融合而成的坐唱形式,艺人围桌而坐,以三弦、坠胡、板胡为主要伴奏乐器,演唱民间故事、历史传说,风格质朴活泼,深受百姓喜爱。

20世纪20年代,随着城市化进程加快,河南曲子逐渐从“坐唱”向“戏”演变,洛阳、开封等地的艺人开始尝试化装登台,将叙事性的曲调用于表演人物故事,形成了早期的“高台曲”,1926年,洛阳艺人朱天水、朱六来等首次将《祭塔》《安安送米》等剧目搬上舞台,标志着曲剧从民间艺术向戏曲艺术的转型,此后,曲剧在河南迅速传播,豫西、豫南、豫北等地均形成了各具特色的流派,如以洛阳为中心的“豫西曲”,以南阳为中心的“豫南曲”,风格或粗犷豪放,或细腻婉转,共同丰富了曲剧的艺术内涵。

新中国成立后,曲剧迎来了发展的黄金时期,1956年,河南省曲剧团正式成立,汇集了谢禄、王秀玲、海连池等一大批优秀演员,整理改编了《陈三两爬堂》《卷席筒》《风雪配》等经典剧目,使曲剧的艺术水准达到新高度,这些剧目不仅在河南家喻户晓,还通过电影、广播等形式走向全国,让“河南曲子”的魅力跨越地域界限。

艺术特色:唱腔、表演与舞台呈现的完美融合

曲剧的艺术魅力,在于其“以曲为魂、以情动人”的综合呈现,涵盖了唱腔、音乐、表演、行当等多个方面,共同构成了独特的“曲剧美学”。

音乐与唱腔:中原韵味的“声腔密码”

曲剧的音乐属“曲牌体”,与豫剧的“板腔体”形成鲜明对比,其唱腔由数百首民间曲牌组成,常用曲牌有[阳调]、[诗篇]、[叹五更]、[银纽丝]、[垛子]等,这些曲牌节奏明快、旋律优美,兼具叙事性与抒情性,演唱上,曲剧讲究“字正腔圆,吐字清晰”,尤其注重方言的运用,以河南中州方言为基础,唱词通俗易懂,生活气息浓郁。

不同行当的唱腔各具特色:小生唱腔清亮明快,如《风雪配》中林兆玉的唱段,洋溢着青春的朝气;花旦唱腔婉转动人,如《陈三两爬堂》中陈三二的“苦中乐”,字字含泪,声声带情;老生唱腔苍劲有力,如《寇准背靴》中寇准的唱腔,展现出忠臣的刚毅;彩旦则以幽默诙谐的唱腔见长,如《卷席筒》中的苍娃,唱腔中带着市井的俏皮,令人捧腹,伴奏乐器以“三大件”为核心——坠胡(主奏,音色高亢悲切)、三弦(节奏支撑)、板胡(旋律点缀),辅以笙、笛、梆子等,形成独特的“中原声腔”。

表演与行当:生活化的“戏剧语言”

曲剧的表演风格贴近生活,动作细腻自然,强调“真”与“情”,与京剧的程式化表演不同,曲剧更注重从生活中提炼动作,如《风雪配》中田氏梳妆的“梳头功”,通过模拟日常梳头动作,展现人物的喜悦与娇羞,被誉为“生活的艺术再现”。

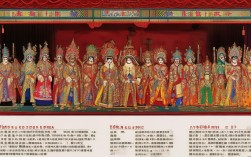

行当划分虽不如京剧严格,但仍形成了生(小生、老生、须生)、旦(闺门旦、花旦、彩旦、老旦)、净(大花脸)、丑(文丑、武丑)四大行当,丑角尤为出彩,通过插科打诨推动剧情,塑造了如苍娃、胡连等经典角色,成为曲剧的“点睛之笔”。

舞台呈现:简约而不简单的“写意美学”

曲剧的舞台布景追求“简约写意”,早期以“一桌二椅”为主,通过演员的表演和观众的想象营造场景,现代戏则在保留传统美学的基础上,融入灯光、布景等元素,如现代戏《阿Q与孔乙己》中,通过昏暗的灯光、破败的布景,展现旧时代的社会氛围,增强戏剧感染力,服装道具则贴近生活,如平民百姓多穿布衣素裙,官员着蟒袍玉带,既符合人物身份,又体现了“源于生活、高于生活”的艺术原则。

代表剧目:经典流传中的时代回响

曲剧的剧目题材广泛,既有历史故事、民间传说,也有现代生活题材,其中多部经典剧目已成为河南戏曲的“文化符号”。

- 《卷席筒》:讲述了善良的苍娃为替嫂子昭雪,甘愿替死,最终真相大白的故事,剧中苍娃的“彩旦”表演幽默感人,唱腔“苍娃我离了登封小县”传唱至今,是曲剧的“看家戏”之一。

- 《陈三两爬堂》:名妓陈三两为救义弟,状告亲侄受贿,最终惩治贪官,彰显正义,王秀玲饰演的陈三二,唱腔悲怆动人,表演端庄大气,被誉为“曲剧经典中的经典”。

- 《风雪配》:描写了少女田氏在风雪之夜与书生林兆玉的姻缘故事,唱腔活泼明快,表演细腻生动,展现了河南人民的乐观与智慧,曾多次被改编为电影、电视剧。

- 《寇准背靴》:通过寇准背靴追踪柴郡主的情节,塑造了忠心耿耿的老臣形象,唱腔激昂,表演富有张力,是须生行的代表剧目。

这些剧目不仅故事曲折动人,更通过曲剧独特的唱腔与表演,传递了中华民族的传统美德,如善良、正义、忠孝等,成为几代河南人的集体记忆。

传承与保护:让百年曲剧焕发新生

随着时代发展,曲剧与其他传统戏曲一样,面临着年轻观众减少、传承人老龄化等挑战,近年来,河南通过多项措施推动曲剧的保护与传承:2006年,曲剧被列入第一批国家级非物质文化遗产名录;河南省曲剧团、洛阳曲剧团等专业院团定期开展“戏曲进校园”活动,培养年轻观众;通过数字化技术录制经典剧目,建立曲剧数据库;鼓励创作现代戏,如《情系黄河滩》《黄河儿女》等,让曲剧反映时代生活,贴近年轻群体。

在河南的乡村庙会、城市剧场,仍能看到曲剧的身影,老艺人坚守舞台,新演员不断成长,观众席中既有白发苍苍的老人,也有充满好奇的少年,百年曲剧正以新的姿态,继续在中原大地上传唱。

相关问答FAQs

Q1:曲剧和豫剧的主要区别是什么?

A1:曲剧与豫剧虽同属河南三大剧种,但艺术特色差异显著,音乐上,曲剧为“曲牌体”,以坠胡、三弦伴奏,唱腔柔美细腻;豫剧为“板腔体”,以板胡、梆子伴奏,唱腔高亢激昂,表演风格上,曲剧更贴近生活,动作自然;豫剧则程式化较强,注重架势和武功,题材上,曲剧多表现民间生活故事,豫剧则涵盖历史、神话、战争等多种题材,更具“大戏”特征。

Q2:如何欣赏曲剧的唱腔之美?

A2:欣赏曲剧唱腔可从“听”“品”“悟”三方面入手。“听”旋律,感受曲牌的节奏与韵味,如[阳调]的婉转、[诗篇]的深情;“品”吐字,曲剧讲究“字领腔随”,通过方言的轻重缓急体会情感变化;“悟”情感,结合剧情理解唱腔背后的情绪,如《陈三两爬堂》中“苦中乐”唱段的悲愤与坚韧,从而感受曲剧“以情动人”的艺术魅力。