豫剧作为中原大地的代表性剧种,以其高亢激越的唱腔、质朴生动的表演和深厚的生活气息,承载着丰富的民间文化与历史记忆,在众多传统全本戏中,《何巧娘》以其鲜明的人物形象、曲折的剧情冲突和深刻的社会内涵,成为豫剧舞台上经久不衰的经典剧目,尤其对女性命运的深刻刻画,使其在豫剧艺术长廊中占据独特地位。

剧情梗概:乱世中的女性抗争与救赎

《何巧娘》的故事背景设定在清末民初的动荡年代,以河南农村为缩影,通过何巧娘的个人遭遇,折射出封建礼教、战乱灾荒与人性贪婪交织的社会图景,全本戏共分六场,情节跌宕起伏,环环相扣。

第一场“巧娘出嫁”开篇即奠定悲剧基调:何巧娘出身贫苦,被父母以“换亲”方式嫁与木匠李二牛为妻,李二牛虽老实憨厚,却因家徒四壁,难以维持生计,新婚之夜,巧娘面对漏风的茅屋和丈夫的无奈叹息,既有对未来的迷茫,也暗藏对生活的期盼。

第二场“祸起萧墙”矛盾骤起:当地恶霸赵员外觊觎巧娘美貌,勾结乡绅强占良田,李二牛因反抗被诬陷入狱,巧娘为救丈夫,不得不向赵员外低头,却落入更深的陷阱——赵员外以“救命之恩”为名,逼迫巧娘做妾,此场戏中,巧娘的唱段“寒夜独坐对孤灯”将无助与悲愤推向高潮,豫剧特有的“哭腔”运用,让听众仿佛置身其境。

第三场“绝境逢生”转折出现:巧娘假意应允,暗中寻求脱身之法,她利用赵员外迷信的弱点,谎称“冲撞神灵需斋戒百日”,趁机筹措银两托人打通关节,试图救夫出狱,这一情节展现何巧娘的智慧与坚韧,打破了传统戏曲中“弱女子”的刻板形象。

第四场“公堂对峙”高潮迭起:李二牛获释归家,却因误会巧娘“委身恶霸”,怒斥其失节,巧娘有口难辩,恰逢新任知县微服私访,查办赵员外罪行,公堂之上,巧娘以理据争,哭诉冤屈,最终真相大白,恶霸伏法,夫妻冰释前嫌。

第五场“灾荒离乱”再遭变故:正当生活渐有起色,中原大地爆发大旱,饿殍遍野,李二牛为救家人,被迫外出谋生,途中被乱兵所害,巧娘携幼子逃难,沿途遭遇兵匪、饥馑,几度濒临绝境。

第六场“苦尽甘来”结局收束:巧娘逃至异乡,以刺绣手艺为生,抚养儿子长大,儿子发奋读书,金榜题名,回乡后为母亲平反冤屈,修建牌坊,全剧在“巧娘训子”的唱段中落幕,既有对苦难的回望,也有对正义的坚守,体现了“善恶有报”的传统价值观。

人物形象:立体鲜活的女性群像

《何巧娘》的成功很大程度上源于对人物的真实刻画,尤其主角何巧娘的形象丰满而复杂,既有传统女性的隐忍善良,又有反抗压迫的勇气与智慧。

| 人物 | 性格特点 | 剧情作用 | 经典唱段/表演亮点 |

|---|---|---|---|

| 何巧娘 | 坚韧、聪慧、隐忍 | 核心人物,串联全剧矛盾 | “寒夜独坐对孤灯”(哭腔演绎悲愤) |

| 李二牛 | 老实、懦弱、重情 | 巧娘的丈夫,推动冲突发展 | “狱中叹世”(展现底层小人物无奈) |

| 赵员外 | 狠毒、贪婪、虚伪 | 反派代表,制造戏剧冲突 | 强抢巧娘时的狰狞表情与夸张动作 |

| 新任知县 | 正直、睿智、体恤民情 | 正义化身,解决关键矛盾 | 微服私访时的沉稳唱腔与身段设计 |

何巧娘的形象并非完美无瑕,她在面对恶霸时的“假意顺从”,曾引发观众对其“失节”的争议,但正是这种“有瑕疵的反抗”,更贴近现实生活——底层女性在绝境中不得不采取的生存智慧,正如豫剧理论家所言:“何巧娘的‘不完美’,恰恰是她真实性的来源,她不是神,是会哭会痛、会挣扎会反抗的活生生的人。”

艺术特色:豫剧元素的集中体现

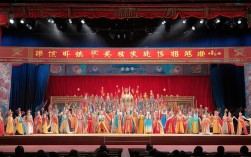

作为传统豫剧全本戏,《何巧娘》在唱腔、表演、舞美等方面充分展现了豫剧的艺术魅力。

唱腔设计:全剧以豫剧“豫西调”为基础,唱腔苍凉悲怆,适合表现何巧娘的苦难经历,例如第三场巧娘假意应允赵员外时,唱腔转为低沉压抑,运用“慢板”与“二八板”的交替,展现内心的隐忍与谋划;而公堂对峙时,则转为“快二八板”,节奏明快,情绪激昂,凸显其据理力争的勇气,剧中融入了河南民间小调,如逃难时的“夯歌调”,增强了生活气息。

表演风格:豫剧表演讲究“唱、念、做、打”的融合,《何巧娘》中,演员通过细腻的身段动作刻画人物心理,例如巧娘被抢时的“甩袖”“跌步”,表现其惊慌无助;刺绣时的“捻线”“穿针”,展现其心灵手巧;训子时的“挺胸”“瞪眼”,彰显其母性的威严,这些程式化动作在演员的演绎下,既规范又富有感染力。

舞美与服饰:舞台设计简洁质朴,以写实布景还原清末农村的茅屋、公堂、荒野等场景,突出“接地气”的特点,服饰上,何巧娘的服饰随剧情变化:出嫁时的大红嫁衣象征希望,被迫为妾时的素色衣裙体现压抑,逃难时的补丁衣服展现苦难,最终儿子为她修建牌坊时,她身着蓝色绣花褂,寓意苦尽甘来,这些细节设计,与人物命运紧密呼应。

文化价值:传统戏曲的现代启示

《何巧娘》不仅是一部艺术作品,更是一面映照社会历史的镜子,它通过何巧娘的遭遇,揭示了封建社会对女性的压迫、底层人民的苦难,以及乱世中人性的善恶交织,剧中“巧娘救夫”“巧娘训子”等情节,体现了中华民族“孝悌忠信、礼义廉耻”的传统价值观,也展现了女性在家庭与社会中的重要作用。

在当代,豫剧《何巧娘》依然具有现实意义,它让观众思考:在困境中如何坚守良知?面对不公时如何反抗?女性如何实现自我价值?正如豫剧表演艺术家常香玉所言:“传统戏的‘老’,不是过时,而是根基,何巧娘的故事告诉我们,无论时代如何变迁,善良、坚韧、正义永远是人性的光辉。”

相关问答FAQs

Q1:豫剧《何巧娘》与其他女性题材豫剧(如《秦香莲》)有何异同?

A:相同点:两者均以女性为核心主角,展现其在封建礼教压迫下的苦难与反抗,体现了豫剧对女性命运的关注;都包含“夫妻误会”“恶霸欺凌”“公堂对峙”等经典情节,戏剧冲突激烈,不同点:《秦香莲》聚焦“忠贞不二”的道德坚守,秦香莲的形象更偏向“贤妻良母”的典范,结局是“包公断案”的正义伸张;而《何巧娘》更强调“智慧反抗”,何巧娘的形象更具主动性,她并非被动等待拯救,而是通过自己的周旋与谋划争取生机,结局带有“苦尽甘来”的个人奋斗色彩,而非单纯依赖外部力量。《何巧娘》的社会背景更侧重“战乱灾荒”,而《秦香莲》则以“官场腐败”为核心矛盾。

Q2:豫剧《何巧娘》在当代舞台上有哪些创新演绎?

A:为适应现代观众的审美需求,近年来豫剧《何巧娘》在传承传统的基础上进行了创新演绎,一是舞台呈现上,融入多媒体技术,如在表现“灾荒离乱”时,通过LED屏幕展现旱灾、逃难等场景,增强视觉冲击力;二是音乐编排上,在传统豫剧唱腔中加入交响乐元素,如开场音乐以弦乐烘托苍凉氛围,高潮部分加入鼓点,增强节奏感;三是人物塑造上,部分版本对李二牛的形象进行软化,减少其“懦弱”成分,增加与巧娘的“患难与共”戏份,使夫妻情感更具层次;四是主题挖掘上,突出“女性独立”意识,在训子场景中增加巧娘对“女性价值”的阐述,呼应当代女性对自我实现的追求,这些创新既保留了豫剧的“根”,又赋予传统戏新的时代生命力。