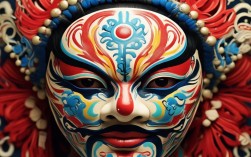

秦腔,作为发源于古都长安的戏曲剧种,距今已有数百年历史,被誉为“百戏之祖”,是中国戏曲文化的重要瑰宝,它以高亢激越、粗犷豪放的唱腔,深刻动人的剧情,以及独特的表演形式,在陕西、甘肃、宁夏、青海、新疆等西北地区广为流传,承载着深厚的历史记忆和地域文化,秦腔的剧目浩如烟海,既有历史演义、民间传说,也有才子佳人、公案戏文,每一出戏都如同一幅生动的画卷,展现着古人的智慧与情感。

秦腔经典剧目概览

秦腔传统剧目多达数千种,经过数百年的传承与筛选,一批经典剧目至今仍活跃在舞台上,成为观众心中的不朽之作,以下为部分代表性剧目的简要梳理:

| 剧目名称 | 朝代/时期 | 剧情简介 | 艺术特色 |

|---|---|---|---|

| 《三滴血》 | 清代 | 讲述糊涂县官晋信书用“滴血认亲”断案,险些造成冤案的故事,最终真相大白。 | 讽刺喜剧风格,唱腔诙谐幽默,通过夸张的表演揭露封建迷信的荒谬。 |

| 《火焰驹》 | 清代 | 李家遭奸臣陷害,李彦贵卖水为生,其妹李月英遭未婚家退婚,丫鬢春草巧设“认婿”计,最终洗清冤屈。 | 悲情戏代表,“打路”一折中李彦贵逃难时的唱腔苍凉悲怆,极具感染力。 |

| 《游龟山》 | 清代 | 渔民胡彦持打鱼龟山,遭总督之子卢世宽抢龟并打伤其父,胡彦告状,田云山明察秋毫,公正断案。 | 细腻展现民间生活与官场斗争,“放告”一折的念白与唱腔结合,情感层层递进。 |

| 《铡美案》 | 传统公案戏 | 包拯陈州放粮回朝,遇秦香莲携子寻夫,得知陈世美高中状元后招为驸马,隐瞒原配,包拯不畏权贵,铡死陈世美。 | 正义主题鲜明,包拯的“黑头”形象深入人心,“秦香莲哭诉”唱段催人泪下。 |

| 《赵氏孤儿》 | 春秋题材 | 奸臣屠岸贾灭赵氏满门,程婴舍子救孤,二十年后孤儿赵武长大,手刃仇人。 | 忠义精神的核心体现,“搜孤救孤”一折的冲突激烈,唱腔激昂,充满悲剧力量。 |

| 《窦娥冤》 | 元代改编 | 窦娥被张驴儿诬陷毒死其父,昏官屈打成招,临刑前发下三桩誓愿(血溅白练、六月飞雪、大旱三年),最终昭雪。 | 窦娥的“滚绣球”唱腔控诉黑暗现实,三桩誓愿的舞台效果震撼人心。 |

| 《游西湖》 | 唐代传说 | 书生裴瑞卿与女鬼李慧娘相爱,得知慧娘为奸臣贾似道所害,最终魂斗贾似道,助裴生脱险。 | 神话色彩浓厚,“鬼怨”一折的水袖功与唱腔结合,展现慧娘的悲愤与不屈。 |

秦腔的艺术魅力

秦腔的独特魅力,首先源于其唱腔艺术,它分为“欢音”(又称“花音”)和“苦音”两大类,欢音多表现明快、激昂的情绪,如《三滴血》中县官晋信书的唱段,节奏明快,跳跃灵动;苦音则擅长抒发悲苦、苍凉的情感,如《火焰驹》中李彦贵“打路”时的“慢板”,拖腔悠长,如泣如诉,能将人物的绝望与悲愤直抵人心,秦腔的“拖腔”极具特色,尾音常以“嗷”“吼”等衬词收束,形成“吼秦腔”的独特风格,极具爆发力。

表演上,秦腔讲究“唱、念、做、打”并重,净角(花脸)的“架架势”气势恢宏,如包拯在《铡美案》中的“开脸”,勾画黑脸,额头上绘月牙,象征铁面无私;旦角的“水袖功”细腻传神,窦娥临刑时的“甩袖”“跪步”,将悲愤与无助展现得淋漓尽致;武戏的“打出手”“翻跟头”更是惊险刺激,如《赵氏孤儿》中“搜孤”一折的武打场面,紧张激烈,扣人心弦。

伴奏乐器方面,秦腔以板胡为主奏,辅以月琴、梆子、唢呐、锣鼓等,板胡的高亢与锣鼓的铿锵相得益彰,营造出热烈奔放的舞台氛围,尤其是“硬三眼”“软三眼”等节奏板式,既能表现激昂的战斗场面,也能烘托细腻的情感戏码。

秦腔的流派与传承

秦腔在长期发展中,逐渐形成了不同地域风格的流派,如东路秦腔(流行于关中东部,唱腔刚健明快)、西路秦腔(流行于宝鸡、凤翔,风格细腻婉转)、南路秦腔(流行于汉中、安康,柔和抒情)、北路秦腔(流行于陕北、榆林,豪放粗犷),各流派在唱腔、表演上各具特色,共同构成了秦腔的丰富面貌。

传承方面,秦腔的保护与发展离不开一代代艺人的坚守,清代末期,西安易俗社的成立为秦腔注入了新活力,其“移风易俗,辅助教育”的宗旨,推动了新编剧目的创作(如《三滴血》《双锦衣》),秦腔已被列入国家级非物质文化遗产名录,通过“秦腔进校园”“名家收徒”“数字化保护”等方式,让这门古老艺术在新时代焕发生机,年轻演员的成长、现代剧目的创新,以及短视频平台的传播,让更多年轻人开始了解并喜爱秦腔,为其传承注入了新鲜血液。

相关问答FAQs

Q1:秦腔为什么被称为“百戏之祖”?

A1:秦腔被称为“百戏之祖”,主要因其历史悠久、影响深远,它形成于明代,在清代达到鼎盛,其唱腔板式(如“慢板”“二六板”“流水板”)和表演程式为京剧、豫剧、川剧、评剧等数十个剧种提供了借鉴,京剧的“西皮”就源于秦腔的“腔调”,豫剧的表演中也吸收了秦腔的武打技巧,作为“梆子腔”的鼻祖,秦腔对北方戏曲的发展起到了奠基作用,故有“百戏之祖”的美誉。

Q2:秦腔的“吼”有什么特殊含义?为什么观众喜欢听“吼秦腔”?

A2:秦腔的“吼”并非简单的呐喊,而是情感的高度浓缩与爆发,西北地区自然环境恶劣,人民性格坚韧豪迈,这种性格投射到艺术中,便形成了高亢激越的“吼”腔。“吼”既是人物内心的呐喊(如窦娥的冤屈、赵氏孤儿的悲愤),也是西北人民生命力的体现,观众听“吼秦腔”,本质上是在感受一种酣畅淋漓的情感宣泄,在苍凉的唱腔中找到共鸣,体会到传统艺术中“真善美”的力量,这种直抵人心的感染力,正是秦腔历经数百年仍受喜爱的原因。