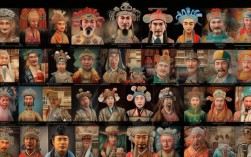

杨志礼作为当代戏曲舞台上的重要人物,其剧照不仅是角色瞬间的凝固,更是戏曲艺术“以形写神”美学理念的生动体现,从艺四十余年来,他以扎实的功底、多元的角色塑造,在京剧、昆曲、地方戏等多个领域留下经典形象,这些剧照如同一部部无声的戏剧史,记录着他对传统艺术的坚守与创新。

杨志礼的艺术生涯始于科班训练,幼年习武生,后专攻老生,文武兼备的特质让他既能驾驭《定军山》中老当益壮的黄忠,也能诠释《野猪林》中忍辱负重的林冲,他的剧照中,角色气质往往通过眼神、身段与服饰的细节传递:在《四郎探母》的剧照里,他饰演的杨四郎身着素白靠甲,单膝跪地,眼神中既有对母国的思念,又有身陷番邦的无奈,水袖轻垂间,将“探母”的悲情与克制融为一体;而在《智取威虎山》的现代戏改编中,他饰演的少剑波身着军装,手持望远镜,身姿挺拔如松,眼神锐利如电,传统老生的“提气”技巧与现代军人的挺拔气质结合,赋予红色经典新的舞台生命力。

从剧照的视觉语言来看,杨志礼对“程式化”与“生活化”的平衡尤为出色,传统戏曲讲究“三五步行遍天下,六七人百万雄兵”,而他的剧照总能通过精准的构图放大这种写意之美:在《贵妃醉酒》中他反串杨玉环的跨界尝试里,贵妃的雍容华贵通过凤冠霞帔的流苏、水袖翻飞的弧度得以展现,背景仅以一弯新月、几缕祥云勾勒,却营造出“皓月当空,恰似嫦娥下凡”的意境;而在《曹操与杨修》的历史剧剧照中,曹操的复杂心绪则通过面部特写传递——眉头微蹙,嘴角含笑,眼神中透着多疑与求贤若渴,背景仅一桌二椅,却将“奸雄”的立体性格刻画得入木三分。

杨志礼的剧照还承载着戏曲传承的时代印记,早期剧照中,他多遵循传统扮相,脸谱浓重、服饰繁复,如《群英会》的鲁肃,身着官衣,髯口整齐,举手投足皆是老生的端庄稳重;而近年来,他在新编历史剧《屈原》中的剧照则更趋简约,素衣葛履,仅以腰间玉带暗示身份,背景采用水墨写意的江陵城,这种“减妆”处理既保留了戏曲的虚拟性,又让观众更聚焦于人物内心的挣扎,体现了他对传统舞台美学“守正创新”的探索。

以下为杨志礼部分代表剧目剧照的艺术特色归纳:

| 剧目 | 角色 | 剧照亮点 | 艺术特色体现 |

|---|---|---|---|

| 《定军山》 | 黄忠 | 靠旗斜插,刀指苍穹,背景为营帐旗幡,眼神炯炯有神,凸显老将豪迈 | 武生功底与老生沉稳结合,身段利落 |

| 《锁麟囊》 | 薛湘灵 | 手持锁麟囊,侧身回眸,服饰绣纹繁复,表情含蓄中透着善良,背景为亭台楼阁 | 青衣的婉约与善良,细节处见真情 |

| 《红灯记》 | 李玉和 | 油灯照亮脸庞,手持号志红灯,背景为暗夜铁轨,眼神坚定,构图突出“红灯”意象 | 现代戏与传统程式融合,象征意义强 |

| 《霸王别姬》 | 项羽 | 面涂黑脸谱,身披霸王靠,单手托剑,背景为乌江江面,眼神悲怆,尽显英雄末路 | 净行的豪放与悲剧性,色彩对比强烈 |

这些剧照不仅是舞台演出的记录,更是戏曲艺术与时代审美的对话,杨志礼通过细腻的表演,让每一个角色在镜头前“活”起来,无论是历史人物的忠奸善恶,还是神话角色的仙风道骨,都能通过眼神的流转、身段的顿挫、服饰的纹样传递给观众,这正是戏曲“无声不歌,无动不舞”的魅力所在。

FAQs

Q1:杨志礼的剧照中,哪个角色最能体现他的文武兼备?

A1:《长坂坡》中的赵云最能体现其文武兼备,在这部戏的剧照中,他身着白袍银甲,手持银枪,既有武生“起霸”时的矫健身姿(如抬腿亮相、枪花翻飞),又有老生在“救主”情节中的沉稳唱念,特写镜头中,他眉头紧锁,眼神中透着对阿斗的守护与对敌军的警惕,武戏的火爆与文戏的细腻结合,展现了他“文戏武唱,武戏文演”的深厚功底。

Q2:杨志礼在新编戏中的剧照与传统戏有何不同?

A2:新编戏的剧照在视觉呈现上更强调“写意”与“现代感”的结合,传统戏剧照多遵循“一桌二椅”的舞台布局,服饰、脸谱严格遵循行当规范;而新编戏如《青衣》中,他饰演的艺术总监,身着现代西装,背景采用抽象的戏曲脸谱投影,通过光影变化表现人物内心的挣扎,新编戏剧照的色彩运用更丰富,如《杜甫》中,他以素衣布鞋为主色调,背景泼墨山水,既保留戏曲的虚拟性,又融入现代审美,让观众在熟悉与陌生间感受传统艺术的创新。