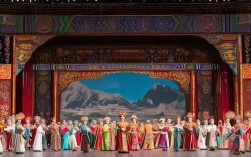

京剧《定军山》是中国传统戏曲中的经典之作,取材于《三国演义》中老将黄忠在定军山智斩夏侯渊的故事,作为谭鑫培的代表作之一,它不仅奠定了京剧老生行当表演艺术的基础,更以激昂高亢的唱腔和铿锵有力的唱词,成为展现老将豪情与智勇双全的典范剧目,剧中唱词既保留了京剧程式化的韵律之美,又通过精炼的语言塑造了黄忠沉稳果敢、老当益壮的英雄形象,每一句都值得细细品味。

“这一封书信来得巧,天助黄忠成功劳”,这是黄忠接到诸葛亮书信后的开篇唱段,背景是诸葛亮写信激励黄忠,让他与法正同守定军山,并暗示可用“激将法”激发老将斗志,唱词以“来得巧”起兴,既点出了战事转机的偶然性,又暗合黄忠对军师信任的欣慰,“天助”二字不仅体现了人物对时局的判断,更流露出老将渴望立功的迫切心情,此时的黄忠虽年过六旬,却未因岁月消磨锐气,反而以“成功劳”三字将个人荣辱与蜀汉大业紧密相连,唱词平实却饱含力量,为后续的“请缨”“斩将”埋下伏笔。

“头通鼓,战饭造;二通鼓,紧战袍;三通鼓,刀出鞘;四通鼓,把兵交”,这段唱词以鼓声为线索,层层递进地展现了战前的紧张氛围与黄忠的昂扬斗志,从“战饭造”的准备工作,到“紧战袍”的临战准备,再到“刀出鞘”的蓄势待发,最后到“把兵交”的决绝上阵,四句唱词对应战前四个环节,节奏由缓到急,如同战鼓敲击般铿锵有力,造”“袍”“鞘”“交”押韵工整,既符合京剧“十三辙”的韵律要求,又通过重复的“通鼓”结构营造出千钧一发、一触即发的战场紧张感,让听众仿佛置身于两军对垒的阵前,感受到老将黄宝刀不老、随时准备冲锋陷阵的豪迈气概。

“老黄忠,一马当先,灭曹操,扶炎汉”,这是黄忠在战场上的核心唱段,直抒胸臆地表达了他的政治立场与人生抱负。“一马当先”四字,不仅描绘了黄忠在战场上的勇猛身姿,更彰显了他作为老将身先士卒、不畏强敌的精神风貌;“灭曹操,扶炎汉”则点明了战争的性质——匡扶汉室、讨伐国贼,唱词简洁有力,立场鲜明,将黄忠的忠勇与蜀汉的“正统”理念紧密结合,此时的黄忠已不再是单纯的“武将”,而是承载着“忠义”精神的文化符号,唱词中的“炎汉”二字,既有历史的厚重感,又暗含对蜀汉政权的忠诚,让人物形象在勇猛之外更添了一份家国情怀。

京剧唱词讲究“字正腔圆”,《定军山》的唱词在语言表达上既有京剧特有的“京味儿”,又融入了传统文学的凝练之美,如“师爷说话言错,老将不服老”,以口语化的“言错”对仗“不服老”,既符合黄忠作为老将的性格特点,又通过对比手法凸显了他的倔强与自信;“走马来用这拖刀计,料定了夏侯贼有翅难逃”,化用了《三国演义》中黄宝拖刀计的典故,“走马”“拖刀”等动作性词汇,让唱词充满画面感,而“料定了”三字则展现了黄忠对战局的精准把握,体现了他“老谋深算”的智勇一面,这些唱词没有华丽的辞藻,却以直白有力的语言,将人物的性格、情感与行动融为一体,达到了“言简意丰”的艺术效果。

从艺术特色来看,《定军山》的唱词与西皮流水、快板等板式紧密结合,形成了“唱腔与剧情相生、情感与节奏共鸣”的独特魅力,头通鼓”唱段,采用西皮流水板,节奏明快,字句紧凑,如同战鼓催征,与战前准备的场景高度契合;而“老黄忠”唱段则转为西皮快板,旋律激昂,情绪饱满,将黄忠的豪情壮志推向高潮,这种“因情设腔,以腔传情”的创作手法,让唱词不仅具有文学性,更具有音乐性和戏剧性,实现了“声情并茂”的艺术境界。

| 唱段名称 | 板式 | 内容概要 | 情感表达 |

|---|---|---|---|

| 这一封书信来得巧 | 西皮散板 | 接诸葛亮书信,感知战事转机 | 欣慰、自信、渴望立功 |

| 头通鼓,战饭造 | 西皮流水板 | 战前准备,以鼓声串联行动 | 紧张、昂扬、蓄势待发 |

| 老黄忠,一马当先 | 西皮快板 | 直抒报国之志,表明讨贼立场 | 豪迈、忠勇、坚定 |

相关问答FAQs

Q1:《定军山》为什么能成为京剧电影的开篇之作?

A:1905年,任庆泰拍摄了由谭鑫培主演的《定军山》,这是中国第一部电影。《定军山》能成为开篇之作,首先因谭鑫培作为“京剧鼻祖”的号召力,他的表演与唱腔代表了当时京剧的最高水平;剧中“请缨”“舞刀”“交锋”等片段具有极强的视觉表现力,适合早期电影的纪实性拍摄;最重要的是,《定军山》传递的“忠勇报国”精神契合时代需求,其激昂的唱词与老将形象深入人心,具有广泛的群众基础,因此被选为中国电影的起点。

Q2:黄忠的唱词如何体现“老当益壮”的人物形象?

A:黄忠的唱词通过“年龄对比”与“行动描写”展现“老当益壮”,唱词中虽未直接提及年龄,但通过“不服老”“一马当先”等表述,与常人对“老将”的刻板印象形成反差,凸显其不服输的倔强;“刀出鞘”“灭曹操”等动作性词汇,以及“走马拖刀计”的战术描写,展现了老将不仅体力充沛,更兼具智慧与经验,将“老”转化为“稳”与“智”的优势,从而塑造出“宝刀未老、智勇双全”的经典形象。