在戏曲艺术的传承与发展领域,戏曲研究院的候建军研究员以其深厚的学术积淀、创新的研究视角和坚定的实践精神,成为连接传统与现代的重要桥梁,作为戏曲研究院非遗保护与研究中心主任,他深耕戏曲研究三十余载,在剧种考据、传统剧目整理、数字化传承及青年人才培养等方面成果丰硕,为推动中国戏曲艺术的活态传承与创新发展作出了突出贡献。

候建军的研究始终以“扎根传统、守正创新”为核心理念,他早年师从戏曲史论大家,系统研读《中国戏曲通史》《宋元戏曲考》等经典著作,打下了坚实的理论基础,他并未局限于书斋研究,而是将目光投向田间地头与民间舞台,三十年来走遍全国20余个省份,对近50个地方剧种进行田野调查,从陕北秦腔的高亢苍凉,到闽南歌仔的婉转细腻;从傩戏的原始神秘,到评剧的通俗生动,他一手持笔记录唱腔、服饰、表演程式,一手用摄像机捕捉老艺人的舞台实践,积累了数百万字的田野笔记与数百小时的影像资料,这些一手素材不仅填补了部分地方剧种研究的空白,更为濒危剧种的抢救性保护提供了关键依据,他对XX省濒危剧种“XX腔”的研究中,通过走访仅存的5位老艺人,系统整理出该剧种的“哭腔”“滑腔”等独特唱腔技法,并协助当地剧团复排传统剧目《XX记》,使该剧种成功列入国家级非物质文化遗产名录。

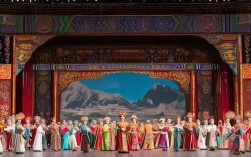

在学术研究之外,候建军更注重将理论成果转化为实践动能,他牵头推动“戏曲数字化传承工程”,带领团队构建了全国首个戏曲剧种数字资源库,涵盖剧种介绍、经典剧目、声腔分析、服饰道具等10万余条数据,通过VR技术还原传统戏台场景,让观众沉浸式体验“一桌二椅”的舞台美学,他创新提出“传统剧目现代表达”理念,指导青年演员对经典剧目进行改编,如将传统京剧《霸王别姬》与现代舞美技术结合,在保留核心唱段的基础上,运用多媒体投影展现垓下之战的宏大场面,既保留了戏曲的写意精神,又增强了视觉冲击力,该剧在全国巡演中吸引数十万观众,其中35岁以下观众占比达40%,有效打破了“戏曲老年化”的刻板印象。

人才培养是候建军戏曲传承工作的另一核心领域,他深知“戏曲的希望在青年”,因此在研究院内发起“青蓝计划”,建立“老艺人传艺+导师制培养+实践演出”三位一体的培养模式,他亲自担任青年演员的学术导师,每周开设“戏曲美学工作坊”,从唱腔的“气口”到表演的“眼神”,从剧本的文学性到舞台的节奏感,耐心细致地传授技艺,由他培养的青年演员XXX、XXX等,已在国家级戏曲赛事中屡获大奖,成为院团的骨干力量,他还推动戏曲走进高校,与XX大学合作开设“戏曲文化通识课”,编写《戏曲艺术十五讲》教材,累计授课学生超万人次,让更多年轻人了解戏曲、爱上戏曲。

| 候建军主要研究成果与贡献概览 |

|---|

| 项目名称 |

| 《濒危剧种抢救性研究与保护》 |

| “戏曲数字化传承工程” |

| “青年戏曲人才培养计划” |

面对戏曲在当代传播中面临的挑战,候建军始终保持着清醒的认知与积极的探索,他认为,戏曲传承不是“博物馆式的保存”,而是要在保持艺术本体的基础上,与时代同频共振,他曾提出“戏曲传播的‘破圈’之道”:既要坚守“以歌舞演故事”的本质,也要拥抱新媒体技术,通过短视频、直播等形式让戏曲“活”在年轻人的日常中;既要传承传统剧目的经典,也要鼓励新编剧目反映当代生活,让戏曲成为讲述中国故事的重要载体,在他的推动下,戏曲研究院的抖音账号“戏韵新生”粉丝突破百万,发布的戏曲改编短视频如《戏曲版<孤勇者>》在年轻群体中引发热议,实现了“老戏新唱”的良好效果。

已年近六旬的候建军依然活跃在戏曲研究与实践一线,他常说:“戏曲是中华文化的根脉,守护戏曲就是守护我们的文化基因。”从田野调查到数字传承,从人才培养到传播创新,他用三十年的执着与热爱,在戏曲艺术的传承之路上书写着属于新时代的篇章。

相关问答FAQs

Q1:候建军研究员在戏曲研究中如何平衡传统与创新的辩证关系?

A1:候建军认为,传统是戏曲的“根”,创新是戏曲的“魂”,二者并非对立而是统一,在传统层面,他坚持以“文献考据+田野调查”还原历史原貌,确保艺术本体的纯正性;在创新层面,他主张“有限创新”,即在尊重戏曲美学规律的前提下,融入现代科技与当代审美,如通过数字化手段保存濒危技艺,或对传统剧目进行符合时代精神的改编,他强调:“创新不是颠覆传统,而是让传统在当代焕发新的生命力,让年轻人既能看到戏曲的‘古韵’,也能感受到它的‘新声’。”

Q2:戏曲研究院在推动戏曲活态传承中面临的主要挑战是什么?候建军团队有哪些应对策略?

A2:主要挑战包括:一是年轻观众断层,传统戏曲受众老龄化趋势明显;二是传统技艺传承人老龄化,部分绝技面临失传风险;三是市场化生存困难,戏曲院团依赖财政支持,自我造血能力不足,应对策略:一是通过“戏曲进校园”“短视频传播”等方式培养年轻受众,开发青少年戏曲课程;二是建立“口述史档案”和“师带徒”机制,抢救老艺人技艺;三是探索“戏曲+”模式,如开发戏曲文创、融合旅游演艺,拓展戏曲产业链,增强市场活力,这些措施正逐步推动戏曲从“保护传承”向“活化利用”转型。