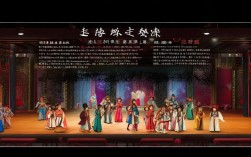

京剧《玉堂春》作为传统骨子老戏,以曲折的冤案、动人的爱情和鲜明的人物塑造成为京剧艺术中的经典之作,其选段集中展现了京剧“唱念做打”的综合魅力,尤其是苏三这一角色,通过不同情境下的唱腔与表演,将人物的悲欢离合刻画得淋漓尽致,成为京剧旦角行当的重要代表剧目。

《玉堂春》的故事源于明代公案小说《警世通言》中的《玉堂春落难逢夫》,讲述了名妓苏三与吏部尚书之子王景龙(原名王金龙)的爱情故事,后苏三蒙冤入狱,王金龙官至八府巡按,最终为其平反昭雪,剧中经典选段如《苏三起解》《三堂会审》等,不仅是剧情的关键节点,更是京剧艺术程式化表演的集中体现,以《苏三起解》为例,苏三身戴枷锁,押解途中唱“苏三离了洪洞县,将身来在大街前,过往的君子听我言,苏三遭了冤枉”,唱腔以【西皮导板】起头,高亢悲怆,随后转【西皮原板】,节奏舒缓,通过“洪洞县内无好人”等唱词,既交代了背景,又抒发了人物的悲愤与无奈,配合趟马、跪步等身段表演,将苏三的屈辱与坚韧融为一体。

《三堂会审》则是全剧的高光选段,苏三在潘必正、刘秉义等官员的会审中,以对唱形式逐步揭露案情,这一选段以【二黄导板】开场,转入【二黄慢板】【二黄原板】,唱腔婉转曲折,时而低回哀婉,时而激昂辩白,苏三与三位官员的对唱,通过语言的节奏变化和唱腔的起伏,展现了苏三的机智与无辜,同时也体现了京剧“以歌舞演故事”的特性——官员的威严通过稳重的台步和沉稳的唱腔表现,苏三的惶恐与期盼则通过眼神的躲闪和唱腔的颤抖传递,虚拟的公堂场景与程式化的动作,让观众在虚实之间感受到剧情的张力。

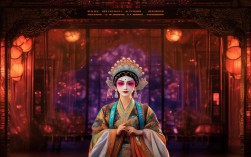

从艺术特色来看,《玉堂春》选段集中体现了京剧旦角表演的精髓,青衣行当的“唱功”在此得到极致发挥,苏三的唱腔要求“字正腔圆”,尤其注重“气口”的运用,如“洪洞县”三字的拖腔,需气息饱满、音色清亮,才能表现人物的悲愤。“做功”也不可或缺,苏三在公堂上的跪拜、抬头、拭泪等动作,既要符合“三看三不理”的程式(看官员、看状纸、看自身,不理睬威吓),又要通过细微的表情变化传递内心情绪,达到“无声不歌,无动不舞”的境界,选段的念白也极具特色,苏三的韵白(京白结合韵律)既清晰传达剧情,又富有音乐性,与唱腔相辅相成。

| 选段名称 | 主要情节 | 唱腔特点 | 代表演员(流派) |

|---|---|---|---|

| 《苏三起解》 | 苏三被押解至太原府途中 | 【西皮导板】【西皮原板】 | 张君秋(张派)、李世济(李派) |

| 《三堂会审》 | 苏三在公堂接受三位官员会审 | 【二黄导板】【二黄慢板】 | 梅兰芳(梅派)、赵荣琛(程派) |

| 《女起解》 | 苏三起解前的告别与独白 | 【反二黄导板】【反二黄】 | 王吟秋(程派)、李炳淑(梅派) |

《玉堂春》选段之所以经久不衰,不仅在于其曲折的剧情和鲜明的人物,更在于它承载了京剧艺术的审美内核——通过程式化的表演将人物情感高度凝练,让观众在唱腔与身段的韵律中感受传统戏曲的魅力,从民国时期的四大名旦争演此剧,到当代青年演员的传承创新,《玉堂春》始终是京剧舞台上不可或缺的经典,其选段更是成为京剧爱好者入门学习的必修课,见证着京剧艺术在时代变迁中的生命力。

FAQs

-

问:《玉堂春》选段中的“西皮”与“二黄”唱腔有何区别?

答:西皮与二黄是京剧的主要声腔,情绪色彩不同,西皮腔调明快、活泼,多表现喜悦、激昂的情绪,如《苏三起解》中的“苏三离了洪洞县”即为西皮原板;二黄腔调深沉、舒缓,多表现悲愤、抒情的情绪,如《三堂会审》中的“苏三起解离了洪洞县”转二黄慢板,更能体现苏三的委屈与哀婉,两者在节奏、旋律和伴奏乐器(西皮胡琴定弦为la-mi,二黄为sol-re)上均有明显差异。

-

问:为什么《三堂会审》中的“对唱”被视为京剧对唱艺术的典范?

答:《三堂会审》的对唱通过不同角色的声腔与表演配合,形成戏剧张力,潘必正(老生)的唱腔沉稳威严,刘秉义(老外)的唱腔诙谐中带着威严,苏三(青衣)的唱腔则柔弱中带着辩白,三人通过“接唱”“轮唱”等形式,在节奏快慢、音量高低上形成对比,既推进了剧情(逐步揭露案情),又展现了不同行当的艺术特色,对唱中融入了京剧的“韵白”与“京白”,语言节奏与唱腔节奏相统一,使对话既生活化又富有音乐性,成为京剧“以歌舞演故事”的典型范例。