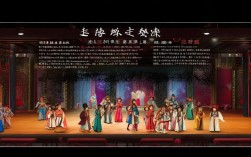

郑州豫剧二团作为中原地区豫剧艺术的重要阵地,孕育了众多德艺双馨的艺术家,其中王奋斗的名字始终与“传承”与“创新”紧密相连,作为国家一级演员、郑州豫剧二团的艺术总监,王奋斗从艺四十余载,以扎实的功底、深情的演绎和对豫剧艺术的赤诚,在舞台上塑造了一个个鲜活的人物形象,也为豫剧的当代发展倾注了毕生心血。

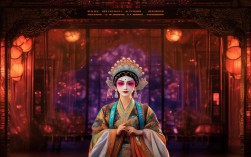

王奋斗出生于河南开封的一个戏曲世家,自幼耳濡目染豫剧艺术的魅力,12岁考入河南省戏曲学校,师从豫剧名家唐喜成、阎立品等,主攻文武老生,兼习丑行,在校期间,他不仅苦练基本功,翻扑跌打、唱念做打样样精通,更在传统戏的“程式化”表演中注入对人物内心的理解,毕业后,他凭借优异成绩考入郑州豫剧二团,从此与这个剧团结下了不解之缘,从最初的配角到挑梁主演,从《三哭殿》中的唐太宗到《秦香莲》中的包拯,从《花木兰》中的花弧到《焦裕禄》中的焦裕禄,他不断挑战不同类型的角色,在磨砺中逐渐形成了“唱腔苍劲厚实、表演细腻传神、台风稳健大气”的艺术风格。

在艺术道路上,王奋斗始终秉持“守正创新”的理念,他深知,传统是豫剧的根脉,只有扎进传统的土壤,艺术之树才能常青,为此,他潜心研究唐派(唐喜成)的声腔特点,在继承其“豫东调”高亢激越的基础上,结合自身嗓音条件,融入“豫西调”的委婉深沉,形成了独具特色的“真假声结合”唱法,既有金属般的穿透力,又不失情感的温度,例如在《三哭殿》中,他饰演的唐太宗面对儿女情长与家国大义时,通过“导板”的苍凉、“慢板”的沉郁与“快板”的激愤,将一代帝王的复杂心境展现得淋漓尽致,成为观众心中的“经典唐太宗”,他也清醒地认识到,艺术必须与时俱进,在新编历史剧《凤还巢》中,他大胆突破传统老生的表演框架,融入丑行的诙谐与灵动,让角色既不失历史厚重感,又增添了亲和力;在现代戏《焦裕禄》中,他更是深入兰考体验生活,从焦裕禄的步态、眼神到说话的语气,都力求还原真实,将这位“县委书记的榜样”的奉献精神与赤子之心传递给了每一位观众,该剧不仅荣获河南省戏剧大赛金奖,还成功入选国家艺术基金资助项目。

作为郑州豫剧二团的艺术领军者,王奋斗不仅专注于舞台表演,更肩负着传承与培养青年一代的责任,他深知豫剧艺术的延续需要“传帮带”,为此,他在团内发起“名师带徒”计划,亲自收徒授课,将自己四十余年的表演经验毫无保留地传授给年轻演员,他要求青年演员“先学传统,再谈创新”,从一招一式、一板一眼练起,打牢基本功,他积极推动豫剧进校园、进社区、进乡村,带领剧团每年开展百余场惠民演出,让更多人感受豫剧的魅力,在他的努力下,郑州豫剧二团涌现出一批如“梅花奖”得主李金枝等优秀青年演员,豫剧观众群体也呈现出年轻化的趋势,他还致力于豫剧的数字化保护,参与录制《豫剧经典唱腔选萃》《王奋斗表演艺术专场》等音像资料,为豫剧艺术的留存与传播留下了宝贵的财富。

以下为王奋斗部分代表剧目及获奖情况概览:

| 剧目名称 | 饰演角色 | 剧目类型 | 重要荣誉与演出情况 |

|---|---|---|---|

| 《三哭殿》 | 唐太宗 | 传统历史剧 | 河南省戏剧大赛一等奖,全国地方戏展演精品剧目 |

| 《秦香莲》 | 包拯 | 传统经典剧 | 入选“中华优秀传统剧目工程”,全国巡演超200场 |

| 《焦裕禄》 | 焦裕禄 | 现代戏 | 河南省精神文明建设“五个一工程”奖,国家艺术基金资助项目 |

| 《花木兰》 | 花弧 | 新编历史剧 | 中国豫剧节优秀剧目奖,赴港澳台地区交流演出 |

| 《凤还巢》 | 朱元璋 | 新编历史剧 | 河南省创新剧目大赛最佳表演奖,被央视《空中剧院》录制 |

王奋斗的艺术人生,是无数豫剧工作者坚守与奋斗的缩影,他常说:“豫剧是咱河南人的根,只要还能唱一天,就要为这个根站好岗、守好责。”虽已年过六旬,他依然活跃在舞台上,活跃在青年演员中间,用行动践行着对豫剧艺术的无限忠诚,他的故事,不仅是个人艺术追求的见证,更是豫剧艺术在新时代焕发生机的生动写照。

相关问答FAQs

问题1:王奋斗的表演风格为何能打动不同年龄层的观众?

解答:王奋斗的表演风格具有“传统韵味”与“当代审美”的双重特质,他深谙豫剧传统表演精髓,唱腔上继承唐派等流派的精华,板眼严谨、韵味醇厚,让老戏迷感受到“原汁原味”的豫剧魅力;他注重人物内心的现代解读,在表演中融入真情实感,突破传统程式的束缚,让年轻观众也能通过细腻的情感表达理解角色,例如在《焦裕禄》中,他既保留了传统戏的“唱念做打”功力,又通过生活化的表演拉近了与当代观众的距离,实现了“老戏迷爱看、年轻人愿看”的良好效果。

问题2:王奋斗在推动豫剧传承与创新方面有哪些具体举措?

解答:王奋斗的传承与创新举措可概括为“固本”与“开新”两方面,在“固本”上,他主导成立“豫剧传统剧目抢救小组”,整理复排《洛阳令》《女贞花》等濒临失传的传统戏,并建立“师徒制”培养体系,亲自传授《三哭殿》《辕门斩子》等经典剧目;在“开新”上,他鼓励创作现代戏与新编历史剧,如《焦裕禄》《红旗渠》等,同时探索“豫剧+”模式,如与交响乐团合作《豫剧交响音乐会》,利用短视频平台开设“王奋斗讲豫剧”栏目,通过年轻化传播扩大受众,他还推动豫剧进校园,与高校合作开设豫剧选修课,让豫剧艺术在青少年心中生根发芽。