王宝钏封宫戏曲是中国传统戏曲中极具感染力的经典桥段,其核心情节围绕“苦守寒窑十八年”的王宝钏与丈夫薛平贵相认后,被册封为皇后的故事展开,集中体现了中国传统戏曲对“忠贞”“坚韧”“善恶有报”等价值观的深刻诠释,这一情节在京剧、越剧、黄梅戏等多个剧种中均有演绎,虽细节略有差异,但情感内核与戏剧冲突高度一致,成为观众经久不衰的审美记忆。

王宝钏的故事始于唐代,丞相王允之女王宝钏在彩楼抛绣球选婿时,不顾父亲反对,选中出身贫寒的薛平贵为婿,与父断绝关系,随薛平贵居于寒窑,后薛平贵出征被困西凉,王宝钏苦守寒窑,靠挖野菜度日,其间拒相府劝归、拒魏虎逼婚,坚守贞节,十八年后,薛平贵西凉称王,回中原与王宝钏相认,最终登基为帝,册封王宝钏为皇后,即“封宫”情节,这一过程不仅是个人命运的转折,更是戏曲冲突与情感张力的集中爆发。

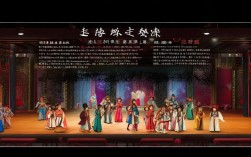

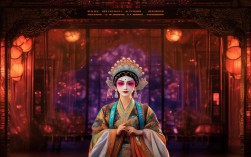

在戏曲表演中,“封宫”场景的呈现极具仪式感与戏剧性,以京剧为例,舞台常设置为金碧辉煌的宫廷,薛平贵身着龙袍,王宝钏则从寒窑布衣换上皇后凤冠霞帔,服饰的鲜明对比强化了“苦尽甘来”的视觉冲击,唱腔设计上,王宝钏的唱段多以“西皮流水”“二黄导板”等板式交替,既有对过往苦难的追忆(如“指着西凉高声骂”),也有对封赏的恍惚与感慨(如“猛想起在寒窑受尽凄凉”),演员通过声腔的抑扬顿挫,将人物从悲苦到狂喜、从坚韧到温婉的复杂情绪层层递进,念白方面,王宝钏与薛平贵相认时的“对斥”(如王宝钏质问“你既在西凉称王,为何不早来相认”),既推动剧情发展,又凸显人物性格的刚烈与深情。

不同剧种对“封宫”情节的演绎各有侧重,越剧擅长抒情,王宝钏的唱段多以“尺调腔”为主,旋律婉转细腻,更侧重表现女性内心的柔韧与期盼,如《武家坡》中“为夫妻在寒窑受尽苦难”的唱段,通过柔美的唱腔传递出十八年坚守的苦涩与执着;黄梅戏则更具生活气息,王宝钏的形象更贴近民间女性,封宫时的唱词通俗直白,如“今日里穿上凤冠霞帔”,用生活化的语言表达命运巨变,拉近与观众的距离,下表为主要剧种中“封宫”情节的表演特点对比:

| 剧种 | 唱腔特点 | 表演侧重 | 经典唱段/台词举例 |

|---|---|---|---|

| 京剧 | 高亢激越,板式变化丰富 | 戏剧冲突与人物性格 | “指着西凉高声骂,无义的强盗骂几声” |

| 越剧 | 婉转柔美,抒情性强 | 女性内心情感 | “为夫妻在寒窑受尽苦难,等到了平贵儿转回家园” |

| 黄梅戏 | 通俗流畅,生活气息浓郁 | 民间性与情感真实 | “今日里穿上凤冠霞帔,不枉我寒窑十八年” |

“封宫”情节的文化内涵深刻,既是对传统道德中“烈女不事二夫”的颂扬,也暗含民间对“善恶有报”的朴素信仰,王宝钏的“苦守”被视为“贞”的极致,而薛平贵的“封赏”则是对“忠贞”的回报,这种因果逻辑满足了观众对公平正义的心理期待,王宝钏从相府千金到寒窑贫女,再到皇后的身份转变,也折射出古代女性在父权社会中的命运困境——她们需通过极致的“牺牲”与“坚守”才能获得认可,这一设定虽带有时代局限性,却因其情感的真实性引发观众的共情。

相关问答FAQs

问题1:王宝钏封宫情节是否有历史原型?

解答:王宝钏的故事并无真实历史原型,属于民间传说与文学创作的结合,最早见于明代小说《龙凤金钗传》,后经戏曲、话本不断演绎而广为流传,历史中并无唐懿宗时期丞相王允之女嫁薛平贵的记载,薛平贵这一人物也属于虚构,其形象可能融合了唐代边将传说与民间“寒窑故事”的母题,是戏曲艺术对“忠贞爱情”与“命运转折”的艺术化表达。

问题2:为什么王宝钏苦守寒窑十八年后能被封为皇后,这一情节有何深意?

解答:王宝钏的“封宫”是戏曲对“善有善报”价值观的具象化,其深意有三:一是道德褒奖,她的坚守与贞节符合传统伦理对“烈女”的定义,是封建社会女性道德的极致体现;二是情感补偿,薛平贵的封赏既是对王宝钏苦等的回报,也是对自身“负心”(长期未归)的弥补,强化了“夫妻一体”的情感纽带;三是社会隐喻,通过“寒窑贫女逆袭为后”的情节,寄托了民间对底层女性命运改变的期待,尽管这种改变依赖于“男性权力”(薛平贵的帝王身份)的赋予,仍反映了大众对公平与正义的向往。