在戏曲学院,提起陈砚秋教授,无论是耄耋之年的老艺人还是刚入学的年轻学子,眼中都会泛起敬重的光芒,这位年近七旬的京剧表演专业教授,将一生都献给了戏曲艺术的教育与传承,用数十年如一日的坚守,在戏曲教育的园地里耕耘不辍,培养了一代又一代戏曲人才,也为传统艺术的薪火相传倾注了全部心血。

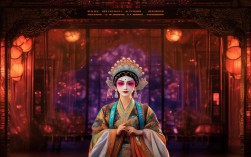

陈教授的教学以“严”著称,却又处处透着“慈”,他常说:“戏曲是角儿的艺术,更是功夫的艺术。”课堂上,他对学生的要求近乎苛刻,一个眼神的流转、一个指法的角度、一个台步的轻重,都要反复打磨,记得有个学生练习《贵妃醉酒》中的卧鱼身段,总因重心不稳而显得僵硬,陈教授便亲自示范,从气息调整到腰部发力,一遍又一遍地讲解,甚至跪在地上为学生演示卧鱼时身体的曲线,直到学生将动作练得行云流水,可课后,他又像慈父般关心学生的生活,谁家里有困难,他悄悄资助;谁情绪低落,他便泡上一壶茶,坐在练功房门口,用自己年轻时跑龙套、被退稿的经历开导学生:“戏曲这行,吃的是苦,熬的是心,但只要心里有戏,就没有过不去的坎。”

除了课堂教学,陈教授更将目光投向濒危剧种的抢救与传承,他带领团队历时八年,走访十余个省份,寻访民间老艺人,用摄像机记录下即将失传的唱腔、身段和脸谱技艺,为了整理地方戏《目连救母》的孤本,他在闷热的库房里一待就是半个月,对着泛黄的剧本和模糊的字迹,逐字逐句校对、翻译,甚至自费请老艺人到学校授课,让这门古老艺术重新登上舞台,他还积极推动戏曲与现代教育融合,牵头编写《戏曲表演基础教程》,将传统口传心授的经验转化为系统化的教学理论,填补了戏曲教材的空白。

陈教授的学生中,有的已成为梅花奖得主,有的成为院团骨干,有的回到基层成为戏曲普及的火种,而他依然站在练功房的第一排,手持折扇,看着学生们一板一眼地练习,眼神里满是欣慰,他常说:“我这一辈子,就做了戏曲这一件事,看着年轻人喜欢戏曲、传承戏曲,比我自己得了奖还高兴。”

主要成就与贡献

| 领域 | 影响 | |

|---|---|---|

| 教学育人 | 培养梅花奖得主5名,院团骨干20余名,形成“严慈相济”的教学风格 | 推动戏曲表演专业人才培养体系完善,学生基本功扎实,舞台表现力强 |

| 剧种传承 | 抢救整理《目连救母》等10余个濒危剧种,录制老艺人影像资料200余小时 | 保存了珍贵的戏曲活态遗产,让濒危剧种重新焕发生机 |

| 学术研究 | 主编《戏曲表演基础教程》,发表论文30余篇,提出“传统与现代融合”的教学理念 | 为戏曲教育提供理论支撑,推动传统艺术在当代的创新性发展 |

FAQs

问:陈砚秋教授在教学中如何平衡传统与创新的平衡?

答:陈教授认为,传统是戏曲的根,创新是戏曲的魂,他要求学生必须先吃透传统,比如老生戏的“髯口功”、青衣的“水袖功”,都要一招一式按老规矩练扎实,这是“守正”;在此基础上,他鼓励学生结合时代审美进行创新,比如在传统剧目中加入现代舞台技术,或尝试将戏曲元素融入新编戏,但强调创新不能脱离戏曲的“写意”精神,要“守正”方能“创新”。

问:面对戏曲年轻观众减少的现状,陈教授认为戏曲教育可以做些什么?

答:陈教授认为,要让年轻人喜欢戏曲,首先要让他们“懂戏曲”,他在教学中开设“戏曲鉴赏课”,用年轻人喜欢的方式讲解戏曲故事、行当知识,比如用流行音乐类比唱腔,用电影镜头语言分析舞台调度,他带领学生走进中小学、社区,开展戏曲体验活动,让孩子们穿上戏服、画个脸谱,亲身感受戏曲的魅力,从“被动看”到“主动爱”,逐步培养年轻观众的审美基础。