清晨五点半,练功房的灯准时亮起,水泥地上映着十几个身影,水袖在微凉的空气里划出弧线,踢腿带起的风声里混着吊嗓的尾音——这是剧团生活最寻常的开端,戏曲演员的日子,像老戏本里的慢板,一板一眼都浸着汗水与热爱,又像武戏里的翻腾,总在起承转合间藏着惊心动魄。

剧团是个“小社会”,也是另一个家,我刚入团时,师父总说“戏比天大”,这四个字刻在后台的木柱上,也刻在每个演员心里,每天从晨功开始,压腿、下腰、跑圆场,一套基本功下来,练功服能拧出水来,冬天的练功房没暖气,手指冻得发僵,甩水袖时却要带出风声;夏天汗珠砸在地上,瞬间蒸发,师父的蒲扇还在身后摇着:“再来一遍,腰板挺直!”后来才知道,那些看似严苛的要求,是为了上台时的一气呵成——哪怕一个台步的偏差,都可能让整出戏的“气”散了。

排练厅里的时光,总在“再来一次”中流逝,学《贵妃醉酒》时,“卧鱼”的动作练了整整三个月,起初不是腰够不着,就是重心不稳,急得掉眼泪,师姐蹲在旁边帮我掐着腰:“贵妃的醉是心里醉,不是身子软。”后来才明白,戏曲的“形”要服务于“神”,眼神飘了,动作再美也是空的,排练到深夜是常事,食堂的师傅会留一锅热粥,配着酱菜,吃的时候谁也不说话,只有勺子碰到碗底的轻响,可心里都清楚,这是在为一出好戏“攒着劲儿”。

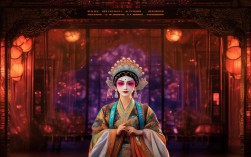

演出时的后台,像个精密运转的机器,化妆镜前,贴片子、勒头、戴头面,每个步骤都有讲究,贴片子要薄而匀,勒头要紧而不痛,老角儿的头面压得人脖子发酸,可镜子里的角色渐渐鲜活时,那种期待会盖过所有疲惫,我演青衣时,师姐总帮我检查水袖的缝线,她说:“水袖是手的延伸,台上的一收一放,得让观众看见你的喜怒哀乐。”有一次演《穆桂英挂帅》,铠甲有三十多斤,翻跟头时金属片撞得叮当响,落地时膝盖磕在台板上,疼得发不出声,可看到台下观众为“挂帅”的鼓掌,所有的疼都成了值得。

剧团的生活,不仅有台前的光鲜,也有幕后的“烟火气”,下乡演出时,我们曾在农家院里搭台,后台是堆满农具的柴房,化妆用的小镜子还得对着太阳找光;赶夜路去下一个村子,大货车斗里挤着二十几个人,裹着军大衣打盹,可到了地方,村民们搬出自家的板凳,孩子们举着火把在台前跑,那种被需要的感觉,比任何掌声都暖,师父常说:“戏是演给老百姓看的,没了他们,戏就没了根。”

这些年,看着团里的老艺术家们,渐渐懂了“传承”两个字的分量,老生老师傅七十岁了,还带着我们抠《空城计》的唱腔,他说:“诸葛亮的一句‘我是诸葛’,得让观众听出他的孤勇与智慧。”年轻演员们开始尝试新编戏,把现代元素融入传统曲牌,有人说“不像老戏”,可我们相信,只要内核不变,戏曲总能找到新的“戏眼”,就像水袖,甩出去是传统,收回来时,也能接住时代的风。

剧团的日子,是汗水泡出来的,是戏情焐热的,它教会我们“台上一分钟,台下十年功”的坚持,也让我们明白“戏比天大”背后,是对艺术的敬畏,对观众的真诚,或许外人看来,我们的生活单调又辛苦,可只有我们自己知道,当锣鼓点响起,灯光亮起,化作戏里的那个人,所有的付出,都成了值得。

相关问答FAQs

Q1:戏曲演员在剧团生活中,遇到过哪些印象深刻的挑战?如何克服的?

A:挑战有很多,比如基本功的瓶颈期,我曾因柔韧性不足,长时间无法完成“探海”动作,每天加练两小时,对着镜子反复找重心,半年后才终于突破,还有演出时的突发状况,一次《霸王别姬》演出,虞姬的剑穗突然脱落,我即兴加了段“舞剑”的即兴动作,用剑穗的轨迹替代,既掩盖了失误,又丰富了人物情绪,这些挑战让我明白,戏曲演员不仅要“练功”,更要“练心”,台上越冷静,台下下的功夫就要越深。

Q2:现代戏曲演员如何在传承传统的同时吸引年轻观众?

A:传承不是照搬,而是“守正创新”,我们要把老艺术家的精髓学到手,比如流派唱腔的韵味、程式化动作的内涵;也要尝试新形式,比如我们团把《白蛇传》改编成沉浸式演出,让观众坐在舞台两侧,跟着白蛇一起游湖、断桥;用短视频展示“后台一分钟”,从化妆到上场,让年轻人看到戏曲的“幕后故事”,最重要的是,要让戏曲“走进生活”,比如进校园教小朋友唱京剧选段,用流行音乐改编戏曲唱段,让年轻人觉得:戏曲,也可以很“潮”。