《骆驼祥子》作为老舍先生的经典现实主义小说,自问世以来便以其深刻的社会内涵和鲜活的人物形象成为文学改编的重要蓝本,戏曲舞台亦对其进行了多次创造性转化,不同剧种根据自身艺术特性,对小说内容进行了提炼与重构,形成了各具特色的戏曲版本,既保留了原著的精神内核,又彰显了戏曲程式化的独特魅力。

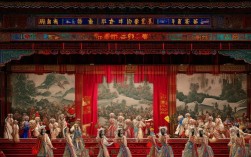

从剧种分布来看,《骆驼祥子》的戏曲改编涵盖了京剧、评剧、川剧、越剧、豫剧等多个地方戏种,每个版本都结合剧种的音乐体系、表演程式和地域文化,对故事进行了本土化演绎,以京剧版本为例,北京京剧院于2006年推出的京剧《骆驼祥子》,在改编上注重“虚实结合”,将小说中大量的环境描写和内心活动转化为戏曲的“写意”表达,如祥子拉车的场景,通过演员的“趟马”程式和虚拟化的身段动作,配合急促的西皮流水唱腔,既展现了人力车夫的艰辛劳作,又强化了舞台的节奏感,剧中虎妞的形象则融合了京剧“花旦”与“彩旦”的表演特点,泼辣的性格通过高亢的唱腔和夸张的台步得以凸显,尤其是“大闹婚宴”一场,运用了京剧的“武戏文唱”,在冲突中展现人物的复杂性。

评剧版本的《骆驼祥子》则更侧重“生活化”表达,以其贴近市井的语言和通俗的唱腔,贴近普通观众的审美,沈阳评剧院改编的版本中,唱词保留了北京方言的特色,如“嘿,这老天爷爷儿仨,脸一沉就掉碴子”等口语化表达,增强了地域真实感,音乐上,评剧的“慢板”“垛板”被用来表现祥子的内心挣扎,如“买梦”唱段,通过低回婉转的旋律,传递出底层人民对美好生活的向往与幻灭,川剧版本则充分发挥了“帮打唱做”的综合优势,在“小福子之死”一场中,运用了川剧的“高腔”,以拖腔长调渲染悲剧氛围,结合“变脸”技法表现祥子从希望到绝望的心理转折,极具视觉冲击力。

为更直观呈现不同版本的艺术特色,可参考下表:

| 剧种 | 改编时间 | 创演单位 | 艺术特色 |

|---|---|---|---|

| 京剧 | 2006年 | 北京京剧院 | 程式化表演与虚拟化结合,西皮流水表现劳作节奏,花旦彩旦凸显虎妞性格 |

| 评剧 | 2010年 | 沈阳评剧院 | 口语化唱词贴近市井,慢板垛板刻画内心,生活化叙事增强代入感 |

| 川剧 | 2015年 | 重庆川剧院 | 高腔抒情与变脸技法结合,帮打唱做强化冲突,悲剧氛围浓烈 |

| 越剧 | 2018年 | 浙江小百花越剧团 | 婉约唱腔细腻刻画人物,小生行当塑造祥子,柔美叙事侧重情感张力 |

戏曲改编《骆驼祥子》的核心,在于将小说的“文学性”转化为“舞台性”,无论是京剧的严谨程式,还是评剧的通俗亲切,亦或是川剧的夸张变形,都在尊重原著“底层人民命运悲剧”主题的基础上,通过戏曲特有的唱、念、做、打,让祥子、虎妞、小福子等形象在舞台上焕发新的生命力,这些版本不仅是对经典的致敬,更是传统戏曲与现代题材融合的成功实践,为经典文学作品的当代传播提供了有益范式。

FAQs

Q1:戏曲改编《骆驼祥子》时,如何平衡原著的现实主义与戏曲的程式化表达?

A1:改编时需抓住原著的“精神内核”——底层人民的生存困境与人性挣扎,再通过戏曲程式进行“转译”,祥子的“拉车”不追求真实车具,而是用“趟马”“圆场”等虚拟动作表现奔波;人物内心独白转化为唱段,用唱腔情绪替代心理描写;社会批判则通过剧情冲突(如祥子买车三起三落)间接呈现,避免程式化削弱现实感。

Q2:不同剧种的《骆驼祥子》版本,为何在艺术风格上差异较大?

A2:差异源于各剧种的艺术基因与文化底蕴,京剧重“写意”,用程式化动作提炼生活;评剧近“写实”,唱腔语言贴近市井;川剧善“夸张”,以帮打唱做强化戏剧冲突;越剧长“抒情”,用婉约唱腔细腻刻画人物,这种差异是戏曲“和而不同”的体现,既保留了原著主题,又彰显了地方戏的独特魅力。