京剧艺术作为中国传统文化的瑰宝,自19世纪中叶形成以来,便以独特的唱腔、身段与扮相风靡全国,而广州,这座岭南文化重镇与近代中国对外交流的前沿,不仅是粤剧的故乡,更在百年间成为京剧艺术南传的重要舞台,从清末民初的戏班南下,到当代京剧与本土文化的深度交融,京剧艺术照在广州的诞生与发展,恰似一场跨越时空的对话——它既承载着国粹的程式之美,又烙印着开放包容的岭南印记,更在镜头下完成了从舞台到大众、从传统到现代的视觉转化。

京剧在广州:百年传承的文化脉络

京剧传入广州的历史,可追溯至晚清同治、光绪年间,彼时,随着京广铁路的开通与珠江航运的繁荣,京剧名班如“三庆班”“四喜班”频繁南下羊城,在天字码头附近的“和声”“太平”等戏园献艺,据《广州府志》记载,1889年,京剧表演艺术家谭鑫培首次赴粤演出,其“云遮月”般的唱腔与“无动不舞”的身段,让广州观众耳目一新,开创了京剧在南国的流行先河,民国时期,广州作为国民革命策源地,文化氛围更为活跃,梅兰芳、程砚秋等大师曾在此举办义务演出,将京剧的旦角艺术推向新高度,同时也催生了本地票社的兴起——如“南国京剧社”,汇聚了商界、学界爱好者,为京剧在岭南的扎根培育了土壤。

新中国成立后,京剧在广州的发展进入新阶段,1959年,广州京剧团正式成立,创作了《白毛女》《红灯记》等现代京剧,将革命题材与京剧程式结合,探索“京剧为政治服务”的路径,改革开放后,随着文化市场的复苏,京剧团与粤剧院团合作频繁,如1985年广州京剧团与广东粤剧院联合排演《凤还巢》,尝试“京粤合演”模式,让京剧的“西皮流水”与粤剧的“梆簧”同台争艳,进入21世纪,广州京剧团更注重青少年普及,在市内中小学开设“京剧进校园”课程,通过脸谱绘制、身段体验等活动,让年轻一代感受国粹魅力,这种百年积淀,为京剧艺术照在广州的诞生提供了丰厚的文化土壤——它不仅是舞台艺术的延伸,更是京剧在岭南落地生根的视觉见证。

京剧艺术照在广州:从舞台到镜头的视觉创新

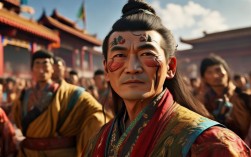

京剧艺术照,顾名思义是以京剧艺术为创作对象的摄影作品,在广州,这类摄影既保留了京剧的“四功五法”(唱、念、做、打,手、眼、身、法、步)精髓,又融入了岭南的地域特色与现代审美,形成了独特的艺术风格,其创作可概括为三个维度:传统经典的复刻、地域符号的融合、当代语境的解构。

传统经典的复刻是京剧艺术照的基础,摄影师常以经典剧目为蓝本,通过精准的构图与光影,还原舞台上的经典瞬间,如《贵妃醉酒》中杨玉环的“卧鱼”身段,《霸王别姬》中虞姬的“剑舞”造型,摄影师需提前研究京剧程式,捕捉演员眼神、手势的“韵味”,并通过服装、妆容的还原,让观众在静态照片中感受到动态的舞台张力,广州京剧团的资深演员李师傅曾表示:“京剧艺术照不是简单的‘拍照’,而是用镜头‘翻译’舞台语言——穆桂英挂帅》的‘捧印’,镜头要突出她眼神从犹豫到坚定的转变,这比还原服装更难。”

地域符号的融合则是广州京剧艺术照的鲜明特色,不同于北京的故宫、天坛,广州的拍摄场景常选在陈家祠的镬耳墙、沙面的欧式建筑、珠江新城的现代高楼,形成传统与强烈的视觉碰撞,摄影师陈先生的作品《粤韵京腔》,以骑楼街为背景,让身着“靠甲”(京剧武将服装)的演员站在斑驳的骑楼下,广绣的戏服纹样与骑楼的西洋柱饰形成对比,暗喻京剧在岭南的“本土化”过程,广绣、广彩等传统工艺也被融入京剧艺术照——有摄影师在拍摄《天女散花》时,用广彩瓷盘作为道具,让天女手中的绸带与瓷盘的“冰裂纹”呼应,既突出了岭南工艺,又丰富了画面层次。

当代语境的解构为京剧艺术照注入了新活力,年轻一代摄影师不再局限于“舞台复刻”,而是尝试用现代摄影语言解构京剧元素,如用长曝光拍摄演员甩动的水袖,形成流动的光影线条;用黑白影调表现《野猪林》中林冲的悲愤,弱化服装的色彩,强化人物情绪;甚至有作品将京剧脸谱与广州街头涂鸦结合,在“包公脸谱”上绘制珠江浪花,让国粹符号走向年轻化,这种创新并非对传统的背离,而是京剧艺术在广州“活态传承”的体现——正如广州美术学院摄影系教授所言:“京剧艺术照的当代性,在于让观众看到:京剧不是博物馆里的标本,而是活在当下、可被再创造的文化符号。”

广州京剧艺术照的创作风格与技术特点

为更直观呈现广州京剧艺术照的多元面貌,以下通过表格对比其主要创作风格:

| 风格类型 | 核心特点 | 代表作品/场景 | 技术手法 |

|---|---|---|---|

| 传统写实风 | 严格还原舞台造型与身段,强调京剧的程式美,背景多为纯色或传统戏台布景 | 《霸王别姬》(虞姬持剑)、《贵妃醉酒》(杨玉环醉卧) | 中焦镜头、柔光、低饱和度色彩,突出服装细节 |

| 地域融合风 | 将京剧元素与广州地标、岭南工艺结合,形成文化对话 | 《粤韵京腔》(骑楼+靠甲)、《广绣花旦》(广彩背景) | 广角镜头捕捉场景与人物关系,后期加入广绣纹理 |

| 当代实验风 | 解构京剧符号,运用现代摄影技术(如长曝光、合成)表达抽象情感或社会议题 | 《脸谱涂鸦》(京剧脸谱+街头艺术)、《水韵》(长曝光水袖) | 长曝光、HDR合成、黑白调,强调视觉冲击力 |

在技术层面,广州摄影师注重“光影与韵味的平衡”,拍摄旦角时,常用侧逆光勾勒面部轮廓,让“贴片子”(京剧假发饰)的金属光泽与眼妆的“丹凤眼”相呼应;拍摄武生时,则用高速快门捕捉“打出手”(抛接兵器)的瞬间,确保动作清晰不失张力,后期处理也讲究“适度”——传统风格保留胶片质感,实验风格则大胆调整色调,但无论何种风格,都需保留京剧“以形写神”的核心,避免过度数码修饰破坏艺术本真。

京剧艺术照在广州的社会价值与未来展望

京剧艺术照在广州的意义,远不止于艺术创作,它是京剧传播的重要载体——通过展览、画册、社交媒体(如小红书、抖音上的“京剧艺术照”话题),让更多年轻人接触到京剧,甚至引发对传统文化的兴趣,2023年广州文化公园举办的“国粹光影”京剧艺术摄影展,展出作品融合珠江夜色、陈家祠等元素,吸引超10万观众,其中30岁以下观众占比达45%,它也是广州城市文化的“名片”——当京剧扮相与广州地标同框,既展示了京剧的包容性,也彰显了广州“敢为人先、兼容并蓄”的城市精神。

展望未来,京剧艺术照在广州的发展需在“守正”与“创新”间寻找平衡,需加强对京剧程式与文化内涵的研究,避免为追求“新奇特”而偏离传统本质;可探索更多跨界合作,如与VR技术结合,让观众“沉浸式”体验京剧艺术照的创作过程;或开发文创产品,将京剧艺术照元素融入服饰、家居用品,让国粹走进日常生活,正如广州京剧团团长所说:“京剧艺术照是京剧与广州的‘爱情结晶’——它让京剧在岭南扎得更深,也让广州文化因京剧而更有厚度。”

相关问答FAQs

Q1:京剧艺术照在广州的创作中,如何平衡传统京剧的程式化要求与现代摄影的创新表达?

A:平衡的关键在于“形神兼备”,传统程式是京剧的“骨架”,如身段、手势、眼神的规范,需在拍摄中严格遵循,确保观众能一眼识别剧目与人物;现代摄影的创新则是“血肉”,可通过场景选择(如广州地标)、技术手法(如长曝光、合成)、主题解构(如脸谱与涂鸦)赋予作品新意,拍摄《穆桂英挂帅》时,演员的“捧印”动作必须符合京剧程式,但背景可选广州塔,用现代建筑衬托传统英雄形象,既保留了京剧的“神”,又通过场景创新实现了“形”的当代转化,摄影师需深入学习京剧文化,与演员充分沟通,理解每个动作背后的情感逻辑,避免为创新而创新,破坏京剧的韵味。

Q2:京剧艺术照在广州的推广中,如何吸引更多年轻观众关注京剧?

A:吸引年轻人需“破圈”思维,从内容、渠道、互动三方面发力,内容上,可挖掘京剧的“时尚基因”——如京剧脸谱的色彩搭配、纹样设计可融入潮牌服饰,京剧的“水袖”“翎子”动作可改编成舞蹈挑战,通过短视频平台传播;渠道上,利用年轻人聚集的社交媒体,如在小红书发布“京剧艺术照拍摄vlog”,在抖音发起#我的京剧扮相#话题,邀请KOL体验京剧艺术照拍摄;互动上,举办“京剧艺术照体验营”,让年轻人亲自化妆、穿戏服、拍摄照片,感受京剧的魅力,2024年广州天河城举办的“京剧快闪”活动,设置京剧艺术照打卡点,参与者可免费扮相并打印照片,活动3天吸引超5000名年轻人参与,其中不少人因此主动了解京剧剧目,实现了从“拍照打卡”到“文化认同”的转化。