河南商丘红脸王豫剧团,植根于豫剧的重要发源地——河南商丘,是豫东调红脸艺术的杰出传承者与传播者,商丘作为“豫剧之乡”,孕育了众多戏曲流派,而红脸王豫剧团以“红脸戏”为核心,凭借其独特的唱腔、精湛的表演和深厚的文化底蕴,成为豫剧界不可忽视的重要力量。

剧团的历史渊源可追溯至上世纪中叶,其前身是活跃于豫东地区的民间戏班,后经整合与规范,正式定名为“商丘红脸王豫剧团”,剧团的命名与“红脸王”唐玉成密不可分——唐玉成是商丘夏邑人,被誉为“豫剧红脸泰斗”,他创立的“唐派”红脸艺术,以唱腔高亢激昂、表演刚劲豪放著称,成为豫东调的标志性符号,红脸王豫剧团正是在传承唐玉成艺术精髓的基础上,逐步形成了自己的风格,成为“唐派红脸”的重要传承基地。

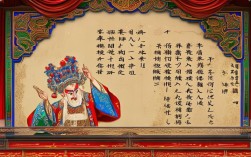

艺术特色上,红脸王豫剧团以“红脸戏”为灵魂,红脸行当在豫剧中多扮演包拯、关羽、杨延昭等忠义正直的英雄人物,是观众心中的“正义化身”,剧团的表演融合了豫东调的“大本腔”“二本腔”,唱腔上讲究“炸音”“脑后音”的运用,音域宽广,穿透力强,既能表现人物的威严气势,又能传递细腻的情感,在传统剧目《下陈州》中,包公的唱段“包龙图打坐在开封府”,通过高亢的拖腔和顿挫有力的节奏,将包公的铁面无私与忧国忧民刻画得淋漓尽致;而在《辕门斩子》中,杨延昭的唱腔则刚中带柔,既有父亲的威严,也有对杨宗保的复杂情感,展现了红脸艺术的丰富层次,表演上,演员注重“做派”与“念白”的结合,身段稳健,眼神传神,通过髯口功、翎子功等技巧,将人物性格展现得栩栩如生。

剧目的积累是红脸王豫剧团的核心竞争力,剧团以传统戏为基础,整理、复排了《诸葛亮吊孝》《闯幽州》《七侠五义》等数十部经典剧目,同时创排了少量反映时代精神的新编历史剧,这些剧目多取材于历史故事或民间传说,弘扬忠孝节义、惩恶扬善的传统美德,与豫东地区观众的审美需求高度契合。《下陈州》作为剧团的“看家戏”,历经数十年打磨,已成为观众心中的“经典经典”,每场演出都能引发热烈反响。

在传承与发展中,红脸王豫剧团始终坚守“守正创新”的理念,通过“师带徒”制度,培养了一批年轻演员,如红脸演员张三旺、李四喜等,他们既继承了唐派红脸的精髓,又在唱腔和表演上融入了现代审美;剧团积极拥抱时代变化,在舞台呈现上融入现代灯光、音响技术,让传统戏曲更具观赏性,剧团常年坚持“送戏下乡”,深入商丘及周边农村地区,年均演出超200场,让豫剧艺术扎根基层,惠及百姓,近年来,剧团还积极参与非遗保护工作,被列为“河南省非物质文化遗产保护单位”,为豫东调红脸艺术的传承注入了新活力。

红脸王豫剧团的崛起,不仅是商丘文化的骄傲,更是豫剧艺术多元化发展的重要体现,它以红脸戏为载体,承载着豫东地区的历史记忆与文化情感,成为连接传统与现代的重要桥梁,在戏曲艺术面临挑战的今天,红脸王豫剧团坚守初心,用匠心传承经典,用创新开拓未来,让豫剧红脸这朵“戏曲奇葩”在新时代绽放出更加绚丽的光彩。

| 艺术特色维度 | 具体表现 |

|---|---|

| 表演特点 | 红脸扮相威严,注重眼神与身段;髯口功、翎子功娴熟,动作刚劲有力,凸显人物英雄气概。 |

| 代表剧目 | 《下陈州》《辕门斩子》《诸葛亮吊孝》《闯幽州》《七侠五义》等,以历史英雄戏为主。 |

| 唱腔流派 | 继承“唐派”红脸艺术,以豫东调为基础,融合“大本腔”“二本腔”,善用“炸音”“脑后音”,高亢激昂。 |

FAQs

问:红脸王豫剧团的“红脸”与其他豫剧流派(如豫西调红脸)在表演上有何区别?

答:豫东调红脸(如唐派)与豫西调红脸是豫剧红脸的两大流派,区别主要体现在唱腔和表演风格上,豫东调红脸以“高亢激昂”为特色,唱腔多用“大本腔”,音域宽广,注重“炸音”的爆发力,适合表现包拯、杨延昭等刚正威严的人物;豫西调红脸则更“沉稳醇厚”,以“真嗓”为主,音色较暗,节奏相对舒缓,多表现成熟稳重的老生形象,表演上,豫东调红脸动作幅度大,身段更“开”,而豫西调红脸则更“收”,注重内在情感的含蓄表达。

问:普通观众如何更好地欣赏红脸王豫剧团的演出?

答:可提前了解剧目背景,如《下陈州》中包公查赈、《辕门斩子》中杨延昭斩子的故事情节,便于理解人物情感;关注红脸演员的唱腔技巧,尤其是“炸音”“脑后音”的运用,感受唱腔的穿透力和情感张力;留意演员的表演细节,如眼神、髯口功(甩髯、推髯等)和身段,这些是塑造人物的关键;豫剧的念白(韵白、散白)也富有韵味,可结合方言特点体会其地域特色,感受舞台的整体氛围,包括脸谱、服饰、锣鼓点等,全方位体验豫剧艺术的魅力。