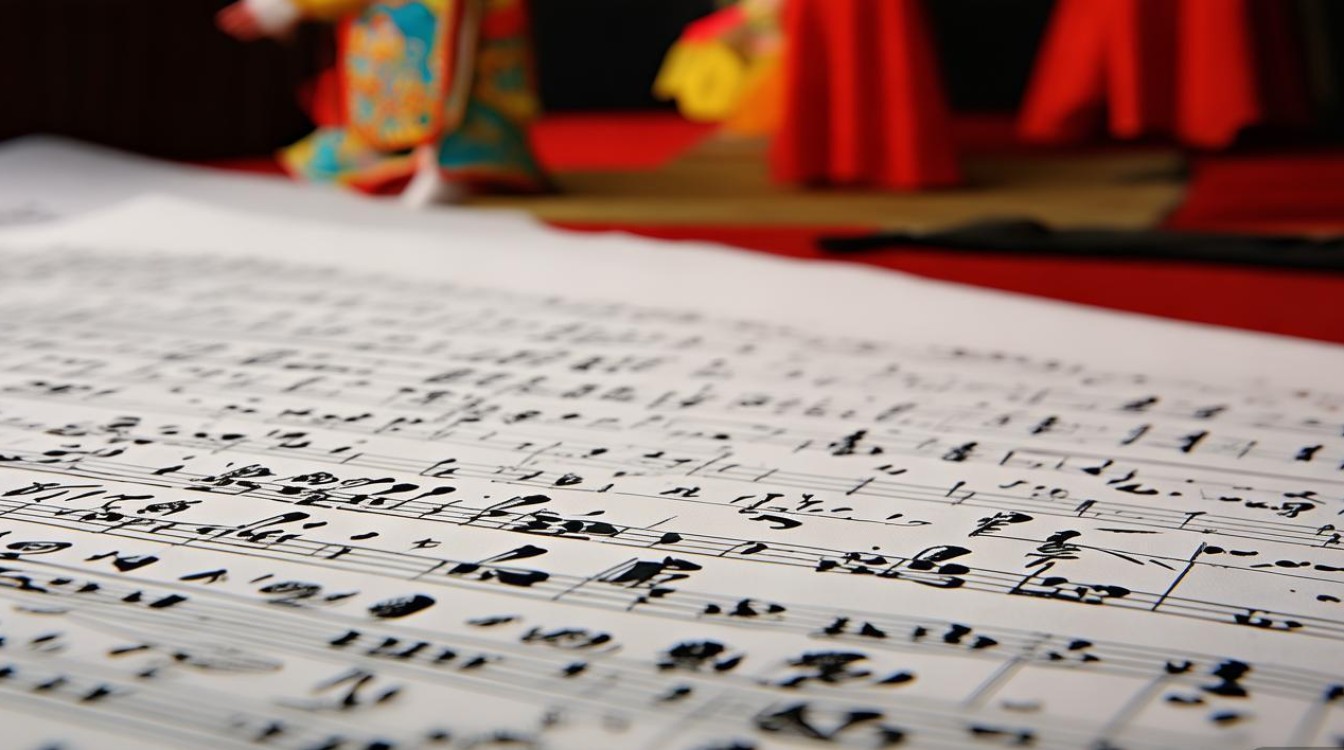

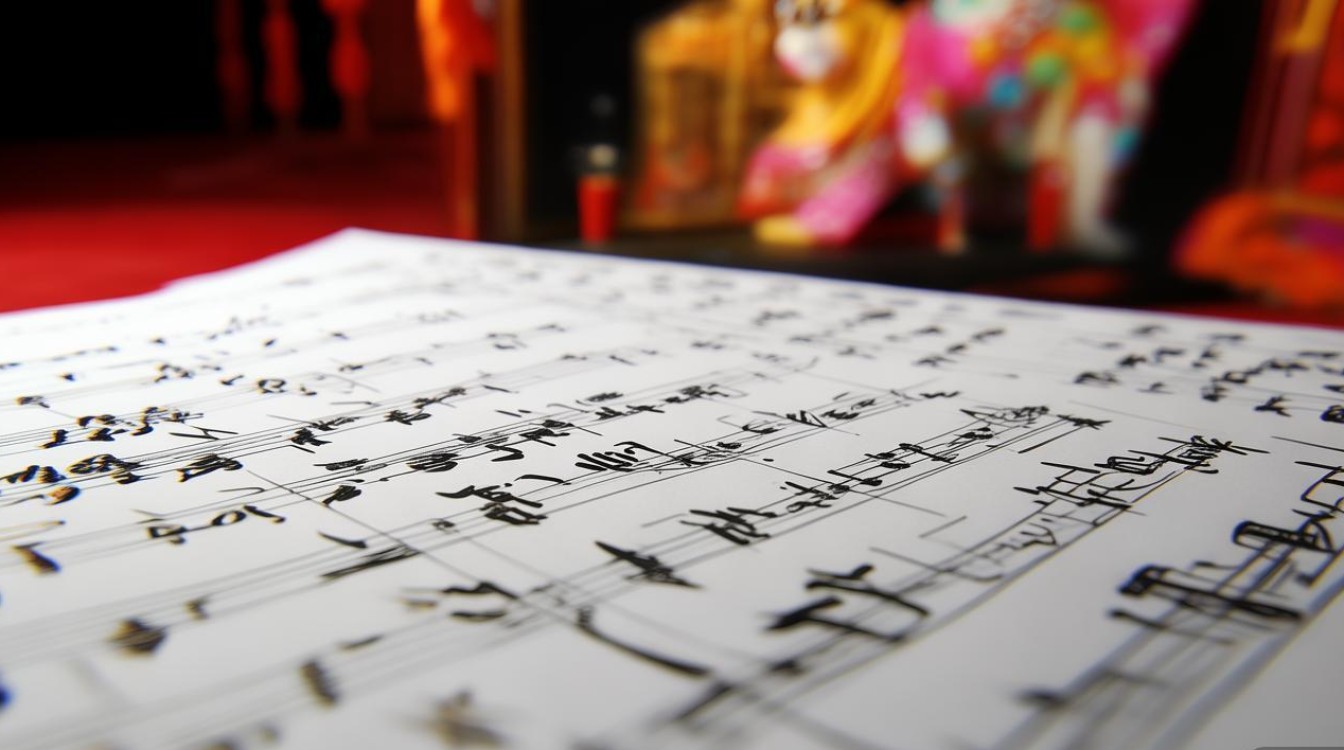

京剧《马前泼水》作为传统经典剧目,以“朱买臣休妻”故事为蓝本,通过跌宕起伏的剧情和鲜明的人物塑造,展现了封建礼教下的人性挣扎,而其伴奏谱作为京剧音乐的重要组成部分,不仅是唱腔的“骨架”,更是情绪渲染、情节推动的关键载体,堪称“无形的叙事者”。

京剧伴奏谱分为“文场”与“武场”两大体系,二者相辅相成,共同构建起剧目的音乐语境。《马前泼水》的伴奏谱在遵循京剧程式化规范的基础上,根据剧情发展和人物性格进行了个性化设计,呈现出独特的艺术魅力。

文场伴奏:以弦乐托腔保韵,塑造人物内心

文场伴奏以京胡为核心,辅以京二胡、月琴、三弦、笛子等乐器,主要负责托腔保韵、烘托情绪,在《马前泼水》中,文场的运用紧密贴合人物心理变化,成为刻画性格的重要手段。

朱买臣的唱段以“西皮”声腔为主,如“穷不怕来愁不惧”等核心唱段,伴奏谱多采用“西皮原板”“西皮流水”等板式,京胡的演奏以“刚劲明快”为基调,弓法上多用“快弓”“顿弓”,配合旋律中的“装饰音”(如倚音、颤音),凸显朱买臣虽身处困境却志存高远的坚韧性格,当朱买臣唱出“腹有诗书气自华”时,京胡通过“高把位”的滑音和“强力度”的运弓,将人物的自傲与不甘表现得淋漓尽致;而面对崔氏的嘲讽时,旋律转为“低回婉转”,京二胡以“垫衬”式的低音线条,暗示人物内心的压抑与隐忍。

崔氏的唱段则以“二黄”声腔为主,如“负心汉你好狠心”等段落,伴奏谱多采用“二黄散板”“二黄慢板”,京胡的音色转为“苍凉悲怆”,弓法上多用“长弓”“慢弓”,配合月琴“轮指”式的伴奏音型,凸显崔市井泼辣背后的悔恨与绝望,尤其在“泼水”一幕,崔氏情绪崩溃,唱腔转为“散板”,伴奏谱中京胡以“自由节奏”的“托腔”跟随,间奏中加入笛子的“长音吹奏”,营造出“泣不成声”的悲剧氛围。

武场伴奏:以打击乐掌控节奏,推动情节高潮

武场伴奏以板鼓为核心,辅以大锣、铙钹、小锣等打击乐器,主要负责掌控节奏、渲染气氛、配合身段动作。《马前泼水》的武场伴奏在冲突场景中尤为突出,成为情节推进的“引擎”。

在“休妻”一场,朱买臣与崔氏发生激烈争执,武场伴奏以“急急风”锣鼓点开场,大锣的“仓仓”声与小锣的“台台”声交替,节奏由慢到快,营造出剑拔弩张的紧张感,当朱买臣说出“你我夫妻,就此别过”时,板鼓突然“收住”,仅留小锣“一击”,配合演员的“亮相”,形成“此时无声胜有声”的艺术效果。

“泼水”一场是全剧高潮,武场伴奏的节奏设计极具戏剧性,崔氏泼水后,朱买臣转身离去,武场以“抽头”锣鼓点配合动作,随后转为“快长锤”,节奏逐渐加快,大锣的“八大仓”与铙钹的“镲”声交织,将崔氏的悔恨、愤怒与绝望推向顶点,当朱买臣说出“覆水难收”时,板鼓以“一击”收尾,全场骤静,仅留京胡的“余音”,留给观众无限的思考空间。

《马前泼水》主要伴奏板式与功能对照表

| 板式名称 | 节奏特点 | 常用乐器组合 | 表现场景与情绪 |

|---|---|---|---|

| 西皮原板 | 中速,一板一眼(2/4拍) | 京胡+月琴+三弦 | 朱买臣叙事、抒发志向 |

| 西皮流水 | 快速,有板无眼(1/4拍) | 京胡+京二胡+小锣 | 崔氏嘲讽、冲突升级 |

| 二黄散板 | 自由节拍 | 京胡+笛子+大锣 | 人物内心独白、情绪转折 |

| 急急风 | 快速,连续强音 | 板鼓+大锣+铙钹 | 争执、激化矛盾 |

| 抽头 | 短促,间歇性节奏 | 板鼓+小锣+大锣 | 配合身段动作、场景转换 |

伴奏谱的“马前”智慧:即兴与程式的平衡

“马前泼水”剧名中的“马前”,暗含京剧伴奏中“马前调度”的技巧——即演员临时调整唱腔、节奏时,伴奏需快速“跟腔”,确保音乐与表演的和谐,这一技巧在《马前泼水》中体现得尤为明显:如朱买臣即兴发挥的“垛板”唱段,伴奏谱需根据演员的“气口”和“字音”即时调整弓法与节奏;崔氏情绪失控时的“哭板”,京胡需通过“滑音”“气口”模拟哭腔,考验伴奏者的“保腔”能力,这种“程式框架下的即兴发挥”,正是京剧伴奏谱的生命力所在。

《马前泼水》的伴奏谱,以文场的“托腔保韵”勾勒人物内心,以武场的“锣鼓铿锵”推动情节高潮,在“马前调度”的即兴智慧中实现了程式与自由的统一,它不仅是京剧音乐的典范,更是连接表演与观众的情感桥梁,让“覆水难收”的古老故事在旋律中焕发永恒的艺术魅力。

FAQs

问:京剧伴奏谱中的“马前”具体指什么?为何《马前泼水》的伴奏需要特别强调“马前”技巧?

答:“马前”在京剧术语中指演员临时调整唱词、唱腔或节奏时,伴奏需快速适应、跟随配合,如同“马前随行”。《马前泼水》中,朱买臣与崔氏的情绪转折剧烈,常有即兴发挥的“哭腔”“怒腔”,伴奏需通过“托腔”“垫字”“变速”等技巧精准捕捉演员意图,若稍有偏差便会导致“人荒腔”,因此对“马前”技巧的要求极高。

问:《马前泼水》的伴奏谱与其他悲剧剧目(如《窦娥冤》)相比,在音乐风格上有何独特之处?

答:《马前泼水》侧重“世俗化悲剧”,伴奏以“西皮二黄”交替为主,节奏明快中带悲凉,乐器上突出京胡的“刚劲”与月琴的“明快”,表现人物的性格冲突;而《窦娥冤》为“伦理悲剧”,多用“反二黄”“高拨子”等深沉声腔,伴奏以京二胡的“苍凉”和武场“铰子”的“尖锐”为主,凸显冤屈与悲愤,二者在音乐色彩上形成“世俗悲情”与“伦理悲情”的对比。