豫剧《焦裕禄》作为一部讴歌人民公仆的经典现代戏,其结尾曲以深沉而炽热的艺术感染力,成为全剧情感升华的“点睛之笔”,这首曲子不仅是对焦裕禄一生“心中装着全体人民、唯独没有他自己”的精神礼赞,更通过音乐与唱词的融合,将兰考百姓的思念、传承的誓言与时代的回响交织在一起,在观众心中留下久久不灭的震撼。

结尾曲的创作背景与主题立意

豫剧《焦裕禄》诞生于1966年,由开封市豫剧团创排,后经多次复排打磨,成为跨越时代的红色经典,结尾曲的创作始终紧扣“为民奉献”的核心主题,旨在通过音乐语言将焦裕禄离世后兰考大地的“人去情未散”具象化,1962年,焦裕禄到兰考担任县委书记时,面对的是内涝、风沙、盐碱“三害”肆虐、百姓困苦不堪的景象,他带领全县人民“贴膏药扎针”(即淤沙丘、种泡桐),却因积劳成疾,于1964年5月14日病逝,年仅42岁,结尾曲正是以这一历史节点为背景,聚焦百姓在焦裕禄坟前、在泡桐林下的集体追思,将个人悲剧升华为共产党人初心使命的永恒象征。

其主题立意可概括为三层:一是“铭记”,用音乐唤起对焦裕禄事迹的记忆;二是“传承”,展现兰考人民继承遗志、战胜“三害”的决心;三是“回响”,将“焦裕禄精神”从兰考的土地上播撒向全国,成为中国共产党人精神谱系的重要组成部分,这种立意通过结尾曲的旋律起伏、唱词铺陈与舞台调度,实现了从“个体感动”到“集体共鸣”的跨越。

音乐结构与旋律特点:豫剧声腔的时代创新

豫剧《焦裕禄》的结尾曲在音乐上既保留了传统豫剧的“梆子腔”基因,又融入了现代音乐的抒情性与交响性,形成“质朴中见深情,高亢中含悲怆”的独特风格,其结构可分为三个段落:引子—主歌—副歌,层层递进地将情绪推向高潮。

引子:器乐铺陈,奠定情感基调

引子以板胡与笙的对话开篇,板胡的苍凉音色模拟风沙呜咽,笙的悠长音色象征泡桐林的静谧,背景中加入低沉的大提琴与定音鼓,营造出“天地同悲”的氛围,这段纯音乐没有唱词,却通过“渐强—渐弱—再渐强”的动态变化,暗示焦裕禄“离去—思念—重生”的精神轨迹,为后续唱词的出现做足了情感铺垫。

主歌:豫剧“慢板”的深情倾诉

主歌部分采用豫剧传统“慢板”(又称【二八板】),节奏舒缓,旋律起伏如泣如诉,唱词以“老百姓的书记啊,您走得太匆忙”起兴,通过“您还记得沙丘上的麦苗吗?您还记得盐碱地里的红荆吗?”等具象化回忆,将焦裕禄与百姓的鱼水情串联起来,音乐上,演唱者运用“擞音”(气息颤抖的装饰音)和“滑音”(音高过渡的婉转技巧),模仿兰考百姓哭坟时的哽咽与颤抖,让声音充满“泥土味”与“烟火气”。“风沙记得您的脚印,盐碱记得您的汗”这句,“脚印”二字用下行滑音,仿佛焦裕禄的足迹在风沙中渐渐远去;“汗”字则突然拔高,用“脑后音”的爆发力,凸显百姓对焦裕禄辛劳的心疼。

副歌:梆子腔的激昂升华

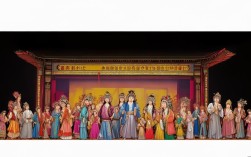

副歌转为豫剧“快二八板”与“垛板”的结合,节奏由慢到快,旋律由低到高,情绪从哀思转为激昂,唱词“泡桐树长高了,兰考变绿了,您没走完的路,我们接着跑!”重复出现,每句结尾都加入“嘿”“呀”等衬词,配合板胡的密集弓法与梆子的“哒哒”节奏,形成“众人接力”的声效,舞台背景切换为成片的泡桐林,百姓手持锄头、铁锹从四面八方走来,合唱声与器乐声交织,营造出“精神传承,生生不息”的磅礴气势,这种“传统板式+现代合唱”的创新,既保留了豫剧的“根”,又赋予了其新时代的“魂”。

歌词内涵与情感表达:从“个体叙事”到“集体史诗”

结尾曲的歌词以“百姓视角”展开,摒弃了宏大叙事的空泛,通过“小细节”折射“大情怀”,实现了“以情动人”的艺术效果。

歌词中的“意象群”:具象化的精神符号

歌词大量运用兰考特有的自然意象与生活符号,构建起“焦裕禄精神”的可视化载体,沙丘”“盐碱地”“红荆”“泡桐树”,既是兰考“三害”的具象,也是焦裕禄带领百姓抗争的见证;“麦苗”“锄头”“煤油灯”,则勾勒出焦裕禄与百姓同吃同住、共克时艰的生活场景,这些意象并非孤立存在,而是通过“您还记得……我们记得……”的句式,将焦裕禄的记忆与百姓的记忆绑定,形成“您中有我,我中有您”的情感共同体。

情感递进:从“悲恸”到“力量”

歌词的情感脉络清晰:开篇“您走得太匆忙”是“悲恸”,中段“风沙记得您的脚印”是“追忆”,我们接着跑”是“传承”,这种递进通过重复与对比强化:重复“您没走完的路”,强调焦裕禄事业的未竟;对比“泡桐树长高了”与“您没走完”,用自然的生长反衬生命的短暂,却用“接着跑”的誓言传递出“精神永存”的信念,正如兰考百姓所言:“焦书记走了,但他种下的泡桐活了,他的精神也活了。”

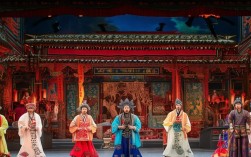

舞台呈现与艺术效果:多维融合的沉浸式体验

结尾曲的艺术感染力,离不开舞台呈现与音乐的深度融合,在经典版本中,导演常采用“虚实结合”的手法:舞台上,百姓的追思是“实”(演员的哭腔、动作),焦裕禄的“身影”是“虚”(灯光勾勒的剪影、画外音);背景中,泡桐林的实景与焦裕禄生前治沙的影像交替出现,形成“过去—的时空对话。

灯光设计上,以冷色调(蓝、灰)为主,象征焦裕禄离世后的悲凉;随着副歌响起,逐渐转为暖色调(橙、红),象征精神传承的希望,服装上,百姓的粗布衣衫与焦裕禄的旧中山装形成呼应,色彩从“灰暗”到“明亮”,暗示兰考从“苦难”到“新生”的变迁,这种“声光电”的协同,让观众在音乐之外,通过视觉、听觉的多重感知,沉浸式体验“焦裕禄精神”的力量。

结尾曲的传承与时代回响

从1966年首演至今,豫剧《焦裕禄》的结尾曲历经数次改编,但其“为民初心”的主题从未改变,2018年,河南豫剧院重新编排该剧,结尾曲加入童声合唱,用“清亮的声音”象征“精神的延续”;2021年,中国共产党成立100周年之际,结尾曲被改编为交响合唱版,在国家大剧院上演,让“焦裕禄精神”通过音乐走向更广阔的舞台。

这首曲子已成为兰考县的“精神符号”:每当泡桐花开,当地百姓会自发在焦裕禄墓前唱起;在学校的思政课上,老师用结尾曲讲解“什么是初心”;在乡村振兴的战场上,年轻干部听着结尾曲奔赴基层……正如歌词所言:“您没走完的路,我们接着跑”,这句誓言,正通过一代代人的传唱,变为现实。

不同剧种同类题材结尾曲音乐风格对比

| 剧种 | 剧目 | 结尾曲名称 | 音乐特点 | 情感表达 | 代表乐器 |

|---|---|---|---|---|---|

| 豫剧 | 《焦裕禄》 | (无特定名称,以“结尾曲”称) | 豫剧“慢板+快二八板”,梆子腔高亢,融入交响乐 | 悲怆中见力量,质朴中含深情 | 板胡、笙、梆子、大提琴 |

| 京剧 | 《焦裕禄》 《百姓书记》 《呼唤》 | 京剧“二黄导板+原板”,唱腔婉转,程式化强 | 庄重中带哀思,凸显“官民情” | 京胡、月琴、三弦 | |

| 黄梅戏 | 《焦裕禄》 (现代戏较少) | 《风沙中的歌》 | 黄梅戏“平词”,旋律流畅,乡土气息浓 | 温情中带坚定,贴近生活 | 高胡、琵琶、竹笛 |

相关问答FAQs

Q1:豫剧《焦裕禄》结尾曲的创作灵感是否来源于焦裕禄的真实事迹?

A1:是的,结尾曲的创作严格遵循焦裕禄在兰考的真实事迹,歌词中“沙丘上的麦苗”“盐碱地里的红荆”“泡桐树”等意象,均来自焦裕禄带领百姓治沙治碱的亲身经历;旋律中“老百姓的书记啊”的呼唤,则源于兰考百姓对焦裕禄的亲切称呼(当时百姓都叫他“焦书记”),作曲家在创作时,多次深入兰考采风,收集当地民歌、劳动号子,将“泥土味”融入豫剧声腔,让音乐既符合人物情感,又具有地域特色。

Q2:结尾曲中的“合唱”部分为何能成为全剧的情感高潮?

A2:合唱部分之所以成为情感高潮,主要有三方面原因:一是“声音的合力”,通过多声部合唱模拟“百姓集体心声”,从个体思念升华为集体共鸣,增强情感的厚重感;二是“节奏的推进”,合唱时板胡与梆子的节奏逐渐加快,配合“我们接着跑”的重复唱词,形成“前赴后继”的动态感,暗示精神的传承;三是“舞台的呼应”,合唱响起时,舞台上的百姓从“分散站立”变为“汇聚成群”,灯光从“局部聚焦”变为“全场通明”,通过视觉与听觉的协同,让观众直观感受到“精神不灭、薪火相传”的磅礴力量。