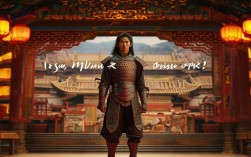

京剧《萧何月下追韩信》是传统老生戏的经典代表作,取材于秦末楚汉相争的历史故事,由剧作家范钧宏根据《西汉演义》改编,马连良、谭富英、叶盛兰等艺术家曾以精湛演技将其演绎成舞台传奇,剧情聚焦汉相萧何慧眼识才,月夜策马挽留大将韩信的跌宕瞬间,既展现乱世中人才的沉浮际遇,又凸显“萧何追韩信”这一历史典故的戏剧张力。

故事发生在公元前206年,刘邦率军攻入咸阳,建立汉朝初期,韩信原为项羽部将,因未受重用而投奔刘邦,却只获管理粮仓的小官,他愤而离汉,夜半逃亡,丞相萧何素知韩信是“国士无双”之才,听闻其出走,不顾月黑风高,亲自骑马追赶,剧中“追”字为核心冲突:萧何心急如焚,策马扬鞭;韩信去意已决,步履匆匆,两人在荒郊野岭相遇,萧何以“成大事者不计小嫌”苦劝,更以“若公不留,我萧何亦当同去”的恳切打动韩信,最终使其回心转意,登台拜帅,为后来刘邦奠定汉室基业埋下关键伏笔。

剧中人物塑造极具层次,萧何由老生应工,唱腔苍劲醇厚,身段沉稳中透着焦急,其核心唱段“三生有幸”以西皮流水板展现,节奏明快,情绪层层递进:“三生有幸,天降下擎天柱四方才俊,我萧何运行兵,神鬼皆惊……劝将军且安心,末将言听,拜帅印,执掌兵权,早灭楚定江山万载太平。”字字恳切,既有对人才的敬重,也有对社稷的担当,韩信则由老生或武生扮演,早期多由武生表现其英武,后转为老生凸显其沉稳,其唱腔“是三魂渺渺,七魄昏昏”以二黄慢板抒发怀才不遇的愤懑,高亢中带着苍凉,与萧何的唱腔形成情感对撞。

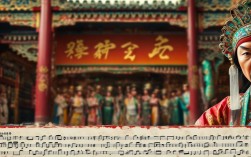

艺术表现上,该剧充分运用京剧程式化美学,月夜场景通过“走边”身段和冷色调灯光营造,萧何挥鞭、韩信回望等动作简化为夸张却精准的程式,既写意又传神,马趟子(骑马动作)的运用尤为精彩,萧何的“圆场”步法急促有力,马鞭挥舞如风,表现出“追”的紧迫感;而韩信的“背躬”动作则传递出犹豫与动摇,二人通过眼神、台步的互动,将心理博弈外化为可视的舞台语言,道具方面,萧何的灯笼不仅是照明工具,更象征“为引才点明灯”的诚意;韩信的佩剑则暗示其未展的抱负,暗合“宝剑锋从磨砺出”的隐喻。

从文化内涵看,《萧何月下追韩信》超越了简单的“君臣遇合”叙事,折射出中国传统人才观的深层逻辑:萧何的“追”不仅是为刘邦谋士,更是对“治国安邦需良将”的清醒认知;韩信的“留”则体现“士为知己者死”的士人精神,剧中“成也萧何,败也萧何”的伏笔,更赋予历史以辩证思考——萧何既是韩信的伯乐,也是其日后被杀的推手,暗示人才与时代的复杂关系。

以下是剧中萧何与韩信的人物对比简表:

| 人物 | 行当 | 性格特点 | 经典唱段 | 核心动作 |

|---|---|---|---|---|

| 萧何 | 老生 | 忠心、求贤若渴 | “三生有幸” | 挥鞭、甩袖、圆场 |

| 韩信 | 老生/武生 | 怀才不遇、重情义 | “是三魂渺渺” | 背躬、拔剑、回望 |

FAQs

Q:萧何为何要月下追韩信?

A:萧何深知韩信是“兵仙”,若其投奔项羽,必成刘邦心腹大患;且韩信在汉营未受重用而离去,若放其离开,不仅是刘邦的损失,更是国家人才流失,他以社稷为重,不顾个人安危追赶,体现了“为国求贤”的深明大义。

Q:京剧如何表现“月下”场景的意境?

A:京剧不依赖实景,而是通过“以虚代实”的手法:舞台灯光以冷蓝色调渲染月夜氛围,萧何手持道具灯笼,用“走边”中的“云手”“踢腿”等身段表现夜行急赶;韩信的“望月”动作配合眼神迷茫,既交代环境,又烘托其离汉时的复杂心境,让观众通过程式化表演“看见”月夜荒野的苍凉。