在豫剧艺术的长河中,《刀劈杨藩》是一出极具戏剧冲突与情感张力的经典剧目,其相关图片不仅是舞台瞬间的凝固,更是豫剧文化传承的重要载体,这些图片多聚焦于剧情高潮“刀劈杨藩”的瞬间,通过演员的精湛表演、精致的服饰道具以及生动的舞台构图,将唐代巾帼英雄樊梨花的刚毅果决与西凉将领杨藩的穷途末路展现得淋漓尽致,成为豫剧爱好者心中难以磨灭的艺术印记。

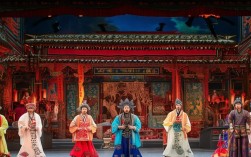

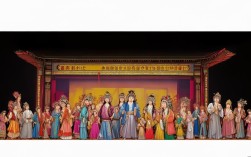

《刀劈杨藩》的故事源于民间传说,讲述了樊梨花因杨藩逼婚不成、屡次进犯唐营,在阵前与杨藩对峙,最终愤而挥刀将其斩杀的情节,相关图片中,樊梨花形象通常是头戴帅盔、身着铠甲,面如满月、眉眼英挺,既有女将的飒爽威严,又不失女性的悲愤决绝,她或单手持刀、刀锋斜指地面,或双手握刃、作势欲劈,眼神中交织着对敌人的憎恨、对家国的担当,以及被迫出手的无奈,杨藩则多为倒地或踉跄后退的姿态,脸谱勾画得粗犷狰狞,衣甲凌乱,既凸显其败将的狼狈,也反衬出樊梨武艺的高强,背景中常辅以战旗飘扬、旌蔽日空的战场布景,或营帐、将台等场景,通过虚实结合的构图,将观众瞬间带入金戈铁马的唐代边塞。

服饰与道具的细节是图片中极具表现力的元素,樊梨花的铠甲多采用“靠”的形制,以红色为主色调,缀以金色云纹与兽面,肩吞、领缘、靠旗等处绣有精美的龙凤图案,既彰显其元帅身份,又暗合“巾帼不让须眉”的主题,她手中的大刀(俗称“大砍刀”)刀刃宽厚、刀尖微翘,刀杆上缠绕的红绸随风飘动,仿佛能听到刀锋破风的凌厉声响,杨藩的服饰则以黑色、蓝色为主,甲片略显陈旧,暗示其作为“叛将”的尴尬身份,手中的兵器或被击落在地,或无力垂落,进一步强化了战败的悲剧感,部分图片中还会加入配角的烘托,如手持令旗的唐军将士、神情凝重的副将,或远处隐约的敌军阵营,通过人物关系的疏密对比,突出主角的戏剧冲突。

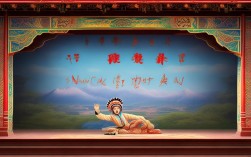

不同时期的《刀劈杨藩》图片也呈现出鲜明的时代特色,传统戏班的演出图片多采用写实风格,布景简朴却注重人物神态与身段的捕捉,演员的眼神、手势、步法都清晰可辨,体现出“以形写神”的传统美学,老一辈豫剧表演艺术家常香玉在饰演樊梨花时,图片中她的眼神如电、身段稳健,靠旗随动作微微颤动,将“劈”这一动作的爆发力与控制力展现得恰到好处,而现代舞台版本的图片则更注重视觉冲击力,通过LED屏呈现动态战场背景(如烽烟、箭雨),运用追光突出主角,甚至加入威亚技术表现腾空劈砍的瞬间,服饰道具也融入了现代工艺,如使用轻质材料制作铠甲,增强演员的动作灵活性,使传统剧目焕发出新的生机。

从文化内涵看,《刀劈杨藩》图片不仅是艺术表演的记录,更承载着豫剧所倡导的价值观念,樊梨花的“刀劈”并非简单的武力宣泄,而是对家国大义的坚守、对强权的反抗,这种“忠勇双全、刚正不阿”的精神通过图片中的形象传递给观众,成为豫剧文化精神的重要体现,图片中服饰、脸谱、道具的细节,也折射出中原地区的历史风貌与民俗文化,如铠甲上的纹样借鉴了唐代甲胄的特点,脸谱的色彩运用遵循了“红忠黑奸”的传统审美,让观众在欣赏艺术的同时,也能感受到传统文化的深厚底蕴。

以下为不同时期《刀劈杨藩》舞台图片的艺术特点对比:

| 时期 | 服饰道具特点 | 舞台布景风格 | 表演风格侧重 |

|---|---|---|---|

| 传统戏班 | 靠旗、大刀等手工制作,色彩浓烈 | 写实布景(如营门、战旗) | 身段、眼神、唱腔的精准传达 |

| 现代舞台 | 轻质铠甲,LED动态道具 | 多媒体背景(烽烟、战场) | 动作张力与视觉冲击的结合 |

相关问答FAQs

Q:《刀劈杨藩》中的杨藩在历史上是否真实存在?

A:杨藩这一人物并非正史记载,而是民间传说与文学创作中的虚构形象,在《说唐全传》等通俗小说中,他被设定为西凉将领,因与樊梨花有婚约纠纷(一说樊梨花曾退婚,杨藩愤而投敌),成为唐军的对手,历史上,唐代虽有与西凉(今甘肃一带)的军事冲突,但并无“杨藩”其人,这一角色更多是为突出樊梨花的英雄形象而塑造的艺术典型。

Q:豫剧《刀劈杨藩》中的“刀劈”动作有哪些表演技巧?

A:“刀劈”是该剧的核心动作,对演员的技巧要求极高,演员需通过“云手”“踢腿”等身段完成预备动作,展现武将的架势;劈刀时讲究“力从腰发,劲贯刀尖”,配合眼神的“怒视”与表情的“凝重”,形成“形神合一”的效果;靠旗的颤动幅度、刀绸的甩动轨迹也需精准控制,既要动作大开大合、气势磅礴,又要避免因动作幅度过大影响平衡,常派、陈派等豫剧流派在演绎时,还会融入独特的“甩腔”与“亮相”技巧,使这一情节更具艺术感染力。