河南豫剧演员菅爱梅,作为当代豫剧艺术的重要传承者与创新者,以其深厚的艺术功底、鲜明的人物塑造和对豫剧事业的执着奉献,成为连接传统与现代的桥梁,从艺四十余年来,她扎根中原大地,在舞台上塑造了众多经典形象,用唱念做打诠释着豫剧的魅力,更以传承者的身份推动着这门古老艺术在新时代焕发生机。

菅爱梅1963年出生于河南开封的一个普通家庭,自幼受中原文化熏陶,对戏曲展现出浓厚兴趣,1978年,她考入河南省艺术学校,师从豫剧表演艺术家王素君,主攻闺门旦、青衣行当,在校期间,她刻苦钻研基本功,唱腔、身段、表演均打下坚实基础,尤其对常派(常香玉)艺术风格情有独钟,常在课余时间反复聆听常派经典唱段,揣摩其“刚健明亮、酣畅淋漓”的演唱精髓,1981年毕业后,她加入河南豫剧院青年团,从配角做起,在《花木兰》《秦香莲》等传统剧中积累舞台经验,凭借对细节的精准把握和对人物的深刻理解,逐渐成长为剧团骨干。

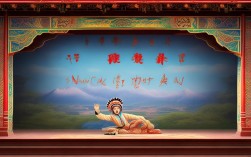

在艺术生涯中,菅爱梅始终秉持“戏比天大,艺无止境”的信念,不断挑战自我、突破边界,她的表演风格兼具传统韵味与时代气息,唱腔上融合常派的激昂高亢与陈素真的细腻委婉,形成“刚柔并济、声情并茂”的独特风貌,以《秦香莲》为例,她在“见皇姑”“杀庙”等经典场次中,通过眼神的悲愤、身段的颤抖与唱腔的起伏,将秦香莲的善良、坚韧与绝望刻画得入木三分,既保留了传统剧目的程式美,又注入了现代观众能共情的情感张力,而在新编历史剧《穆桂英挂帅》中,她突破行当限制,以青衣应工,却巧妙融入刀马旦的英武气质,通过“捧印”一折的甩袖、跨马等动作,展现穆桂英从佘太君激励下的犹豫到毅然挂帅的果决,塑造出有血有肉的女英雄形象,该剧不仅成为河南豫剧院的保留剧目,更让她荣获河南省戏剧大赛金奖。

除了传统戏,菅爱梅在现代戏创作中同样成就斐然,在《焦裕禄》中,她饰演焦裕禄的妻子徐霄,一改以往青衣的端庄扮相,以生活化的表演展现基层干部家属的朴实与伟大,剧中“送别”一场,她没有过多唱腔,仅通过一个颤抖的挥手、含泪的微笑,便将夫妻间的理解与不舍传递得淋漓尽致,让观众感受到“平凡中的伟大”,该剧不仅入选国家舞台艺术精品工程,更让她获得第九届文华表演奖,成为豫剧现代戏创作的典范,她在《五女拜寿》《清风亭》等剧目中的表现也广受好评,无论是大家闺秀的温婉,还是贫苦女子的刚强,她都能精准把握,赋予角色鲜活的生命力。

作为河南豫剧院青年团团长,菅爱梅深知传承的重要性,她常对年轻演员说:“豫剧的根在中原,魂在人民,只有扎根传统、服务人民,这门艺术才能生生不息。”为此,她积极推动“名师带徒”计划,将自己的表演经验倾囊相授,培养出了一批优秀青年演员;她带领青年团深入基层开展“送戏下乡”活动,年均演出超百场,让豫剧走进田间地头,惠及百万群众;她还参与“戏曲进校园”项目,通过讲座、示范表演等形式,让青少年感受豫剧魅力,培养年轻观众,在她看来,传承不是固守旧有模式,而是要让传统艺术与时代同频共振,例如在舞台呈现上,她适度融入现代灯光、音响技术,但始终坚持“技术服务于戏”,不破坏豫剧的本体韵味,让经典剧目在新时代焕发新光彩。

| 项目 | |

|---|---|

| 出生年月 | 1963年5月 |

| 籍贯 | 河南省开封市 |

| 毕业院校 | 河南省艺术学校 |

| 师承 | 豫剧表演艺术家王素君,受常香玉艺术风格影响 |

| 行当 | 闺门旦、青衣 |

| 代表剧目 | 《秦香莲》《穆桂英挂帅》《花木兰》《五女拜寿》《焦裕禄》等 |

| 主要奖项 | 第十七届中国戏剧梅花奖、第九届文华表演奖、河南省戏剧大赛金奖等 |

| 现任职务 | 河南豫剧院青年团团长、中国戏剧家协会会员 |

菅爱梅的艺术之路,是对传统的坚守,也是对创新的探索;是对舞台的热爱,也是对传承的责任,她用四十余年的舞台实践证明,豫剧这门古老艺术,只要扎根生活、贴近人民,就能在新时代绽放出绚丽的光彩,她不仅是一位优秀的表演艺术家,更是一位默默耕耘的传承者,为豫剧的传承与发展倾注了全部心血,成为中原文化的一张亮丽名片。

相关问答FAQs

问题1:菅爱梅在表演传统剧目时,如何平衡继承与创新的关系?

解答:菅爱梅认为,继承是基础,创新是生命,在传统剧目中,她首先严格遵循豫剧的经典程式和唱腔规范,秦香莲》中的“包公铡美案”场次,她会学习前辈演员的表演精髓,确保不丢失传统韵味;她会结合当代观众的审美需求,在人物内心刻画上加入更多细节,比如通过眼神、微表情展现秦香莲从绝望到坚强的心理变化,让传统人物更具现代感染力,她在服装、道具上也适度创新,比如在《穆桂英挂帅》中,对穆桂英的战甲进行改良,既保留传统元素,又更符合舞台视觉效果,让观众在欣赏经典的同时,感受到艺术的活力。

问题2:作为豫剧传承人,菅爱梅对年轻演员学习传统有哪些具体建议?

解答:菅爱梅常对年轻演员说:“学戏先学做人,传承先懂敬畏。”她认为年轻演员首先要系统学习豫剧的基本功,唱念做打样样扎实,不能急于求成;其次要深入理解传统剧目背后的文化内涵,花木兰》中的家国情怀,《秦香莲》中的伦理道德,只有理解了人物的精神内核,表演才能有灵魂;要多向前辈请教,通过观摩老艺术家的演出、学习他们的表演经验,吸收各家之长;要勇于创新,在掌握传统的基础上,结合时代特点进行探索,比如用现代舞台技术辅助传统表演,让豫剧在保持传统韵味的同时,更贴近当代观众,她强调,传承不是照搬,而是要让传统艺术在新时代“活”起来,这才是对传统最好的保护。