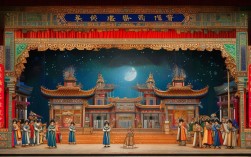

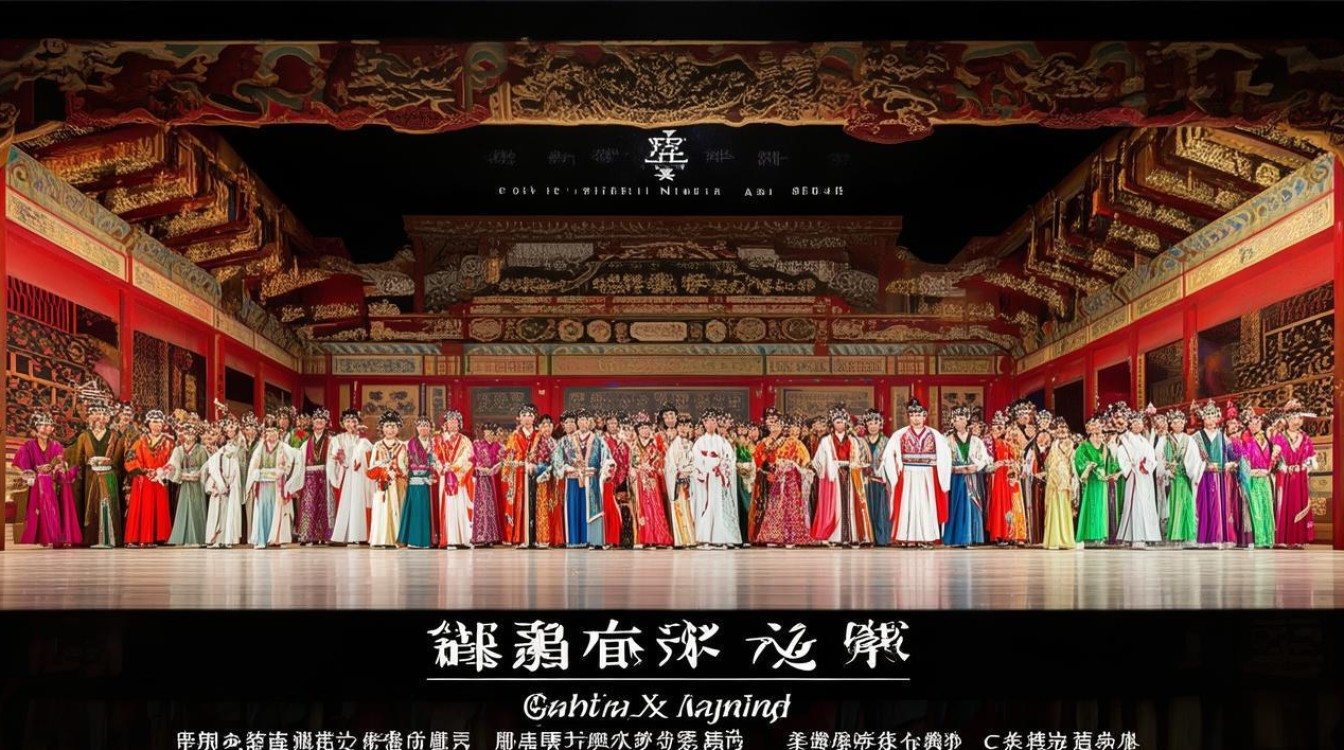

《国太下南京》是豫剧传统经典剧目之一,以历史演义为蓝本,通过国太(太后)为查明太子冤案、力惩奸佞的故事,展现了忠奸斗争、母爱家国的深刻主题,该剧自诞生以来便以其跌宕起伏的剧情、鲜明的人物形象和浓郁的豫剧特色,成为舞台上久演不衰的代表作,深受观众喜爱,堪称豫剧老旦行当的“看家戏”。

剧情梗概:忠奸交织的宫廷风云

故事背景设定在明朝,太子因遭奸臣陷害,被诬谋反,打入天牢,国太(皇帝生母)得知后心急如焚,不顾年迈,毅然决定从京城赶往南京(当时陪都),欲面见皇帝为太子申冤,途中,她历经奸臣阻挠、暗算,却凭借智慧和威望化险为夷,抵达南京后,国太在朝堂之上以国母之威痛斥奸臣,列举罪证,最终促使皇帝醒悟,为太子平反冤案,奸臣伏法,国家重归安定。

全剧以“下南京”为主线,分为“起程”“遇险”“朝辩”“昭雪”四个阶段,起程时,国太携忠臣义仆,满怀悲愤与决心;遇险时,奸臣派杀手半路拦截,国太以“死谏”震慑宵小;朝辩时,她以铁证和情感打动皇帝,展现“老太后骂殿”的经典场面;昭雪时,太子沉冤得雪,国太以“家国为重”的胸怀收尾,升华主题。

人物分析:性格鲜明的群像

剧中人物虽不多,却个个形象立体,推动剧情发展。

国太(老旦行当)

作为核心人物,国太是“忠”与“慈”的化身,她既有太后之威(在朝堂上斥责奸臣时不怒自威),又有母亲之爱(为救太子不顾个人安危),唱腔上,以豫剧老旦的苍劲、醇厚为主,如“劝罢皇儿把气忍”等唱段,既抒发对太子的牵挂,又彰显对朝政的忧虑,表演中,她通过稳健的台步、凝重的眼神和富有张力的水袖,将“年迈但精神矍铄”的特点展现得淋漓尽致,尤其在“骂殿”一场,从悲愤到痛斥的情绪递进,成为全剧高潮。

奸臣(净行当)

作为反派,奸臣阴险狡诈、贪婪跋扈,是“奸”的典型代表,他陷害太子时,表面恭敬,实则暗藏杀机;面对国太质问时,巧言令色、百般抵赖,净行的大花脸扮相与夸张的念白(如“太后明鉴,臣冤枉啊”),强化了其奸诈形象,与国太形成鲜明对比,推动忠奸矛盾激化。

忠臣与太子

忠臣是国太的左膀右臂,正直敢言,协助国太收集证据、揭露奸计;太子虽身处冤案,却始终心怀家国,其“忠孝两难全”的困境,更凸显国太救子的必要性,两人的存在,为国太的行动提供了支撑,也让“正义战胜邪恶”的主题更具说服力。

艺术特色:豫剧元素的集中体现

《国太下南京》充分展现了豫剧的艺术魅力,唱、念、做、打皆有亮点。

唱腔:高亢与深沉并存

豫剧以“高亢激越”著称,剧中国太的唱段既有“豫东调”的奔放(如“国太坐定南京城”),又有“豫西调”的深沉(如“想起太子泪涟涟”),通过真假声结合、拖腔运用,将人物情感层层推进,尤其是“骂殿”唱段,节奏由缓到急,字字铿锵,既表现国太的愤怒,也传递出对皇帝的失望与期盼,极具感染力。

表演:程式化与生活化结合

老旦的表演有严格程式:水袖的“抖、甩、翻”表现情绪变化,台步的“稳步”体现身份,眼神的“凝视”传递威严,剧中融入生活化细节,如国太途中歇脚时与百姓的对话,既接地气,又暗示民心所向,拉近与观众距离。

主题:家国情怀与伦理道德

剧目以“救太子”为引,实则歌颂“忠义”与“母爱”,国太不仅是母亲,更是国家稳定的象征,她的行动超越了个人情感,上升到“为天下苍生惩奸佞”的高度,体现了中国传统戏曲“文以载道”的功能。

主要人物与行当对照表

| 角色 | 行当 | 性格特点 | 关键情节 |

|---|---|---|---|

| 国太 | 老旦 | 刚毅、慈爱、威严 | 下南京救太子、朝骂奸臣 |

| 奸臣 | 净 | 阴险、贪婪、狡诈 | 陷害太子、阻挠国太 |

| 忠臣 | 生 | 正直、忠诚、勇敢 | 协助国太、搜集证据 |

| 太子 | 小生 | 忠孝、隐忍 | 蒙冤入狱、终得昭雪 |

相关问答FAQs

Q1:《国太下南京》的历史原型是什么?

A1:该剧并无明确单一历史原型,而是融合了多个历史演义元素,如“太后救太子”的情节类似明朝“靖难之役”后,徐皇后为保太子朱高炽奔走的传说;奸臣陷害太子的桥段,则借鉴了历代宫廷斗争的常见模式,属于艺术虚构,旨在通过“忠奸对立”传递道德教化意义。

Q2:豫剧中“老旦”行当在《国太下南京》中有哪些独特的表演技巧?

A2:老旦在剧中需突出“老而不衰”的特点,技巧上主要有三点:一是“步法”,以“稳步”“慢步”为主,结合拐杖道具,表现年迈但沉稳;二是“水袖功”,通过“翻袖”“抖袖”表达愤怒或悲伤,如骂殿时水袖猛甩,增强气势;三是“嗓音”,以“本嗓”为基础,结合“脑后音”提升音域,唱腔苍劲有力,区别于青衣的柔美,展现国太的威严与身份。