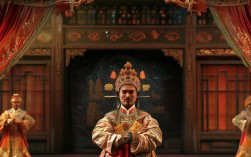

张新芳作为豫剧“常派”艺术的杰出代表,其演绎的《祭塔》堪称豫剧史上的经典之作,这部取材于《白蛇传》的传统剧目,以白素贞被困雷峰塔后,与前来祭奠的儿子许梦蛟母子相会的悲情故事为核心,通过张新芳声情并茂的表演,将白素贞的哀怨、坚韧与母爱展现得淋漓尽致,成为无数观众心中的艺术丰碑。

《祭塔》的剧情源于民间传说,却在豫剧舞台上被赋予了独特的情感张力,全剧以“祭”为线索,串联起白素贞对过往的悔恨、对自由的渴望以及对儿子的无尽思念,白素贞原是修炼千年的白蛇,为爱情触犯天条,被镇压雷峰塔底,十八年后,其子许梦蛟长大成人,得中状元,遵母遗命前往雷峰塔祭母,塔中相见,母子二人一个含悲忍泪,一个肝肠寸断,既有“人妖殊途”的无奈,更有血脉相连的深情,这种矛盾的情感冲突,为演员的表演提供了广阔的空间,而张新芳正是凭借对角色的深刻理解,将白素贞的悲剧命运推向了极致。

张新芳的表演艺术,以“唱做俱佳、情真意切”著称,她在《祭塔》中的塑造更是集中体现了这一特色,在唱腔上,她继承常派梆子腔的高亢激越,同时融入女性角色的细腻婉转,形成了独具特色的“张派”唱腔,在塔中悲泪点点洒”这一核心唱段,她运用【慢板】的舒缓节奏,配合脑后音与胸腔共鸣的巧妙转换,将白素贞被困塔中的压抑与哀怨层层递进地展现出来,开篇“悲泪点点洒”五字,以弱起收腔,如泣如诉,仿佛让观众听到塔中传来的幽幽叹息;至“十八载未见我的娇儿面”一句,突然转为中音区,声音略带颤抖,既有对时光流逝的感慨,更有对儿子的思念之情;而“我的儿啊”三字,更以拖腔延长,尾音带哭,将白素贞见到儿子时瞬间爆发的情感宣泄得淋漓尽致,催人泪下。

在表演上,张新芳注重“以情带戏,戏中有魂”,她通过眼神、身段、水袖等细节,将白素贞的内心世界外化于舞台,当许梦蛟呼唤“母亲”时,她先是眼神中闪过一丝惊喜,随即被塔身的禁锢所淹没,缓缓低下头,水袖轻轻掩面,一个细微的动作便将“想见不能见”的痛苦表现得入木三分,而在嘱托儿子“替娘祭奠你的爹”时,她挺直腰板,声音由弱转强,既有对许仙的愧疚,也有对儿子未来的期许,将母亲临终前的牵挂与不舍刻画得动人心魄,她在念白上也极具功力,塔中独白时,字字含悲,句句带泪,既有闺秀的温婉,又有妖仙的孤傲,形成了“悲而不伤,怨而不怒”的独特表演风格。

为了更清晰地展现张新芳在《祭塔》中的艺术成就,以下是其经典唱段与表演技巧的对照分析:

| 唱段名称 | 板式结构 | 情感表达 | 张新芳处理技巧 |

|---|---|---|---|

| 《在塔中悲泪点点洒》 | 【慢板】→【二八板】 | 哀怨、自怜、思念 | 脑后音共鸣,拖腔绵长,字头轻咬、字腹饱满,以气带声,表现压抑中的悲鸣 |

| 《我的儿啊,你娘在塔中受苦刑》 | 【流水板】→【垛板】 | 激动、心疼、嘱托 | 节奏由缓到急,真假声交替,尾音上扬带哭腔,通过声音的强弱对比突出母子连心的痛楚 |

| 《塔神爷你休要怒气发》 | 【非板】→【散板】 | 哀求、不甘、对命运的质问 | 散板自由发挥,气息控制由弱到强,咬字顿挫有力,通过眼神的闪烁展现内心的挣扎与反抗 |

张新芳的《祭塔》不仅是个人的艺术巅峰,更对豫剧旦角表演艺术产生了深远影响,她打破了传统“闺门旦”的表演局限,将“妖、人、母”三重身份融合于白素贞一身,赋予角色更丰富的情感层次和人性光辉,该剧自1950年代经她整理演绎后,迅速成为豫剧舞台上的保留剧目,不仅在全国各地巡演时引起轰动,还被改编成电影、电视等多种形式,让更多人领略到豫剧的艺术魅力,张新芳通过《祭塔》培养了一批弟子,将“以情唱戏、以戏化人”的艺术理念传承下去,推动了豫剧旦角表演艺术的创新与发展。

张新芳虽已离世,但她的《祭塔》仍被后辈演员不断传唱,成为豫剧艺术宝库中的经典,每当“在塔中悲泪点点洒”的唱腔响起,观众仿佛仍能看到那个被困雷峰塔下,却依然深爱着儿子的白素贞,感受到豫剧艺术穿越时空的情感力量。

FAQs

问题1:张新芳的《祭塔》与其他豫剧演员(如陈素真、阎立品)演绎的版本相比,有哪些独特之处?

解答:陈素真先生以“闺门旦”见长,表演风格清丽婉约,更侧重白素贞的闺秀气质;阎立品先生追求“含蓄中见深情”,情感表达内敛细腻,而张新芳作为“常派”传人,融合了梆子腔的激越与女性角色的柔美,其表演更具张力:唱腔上真假声转换自如,既有“大腔”的酣畅淋漓,又有“小腔”的缠绵悱恻;情感表达上,既展现白素贞作为母亲的脆弱与深情,又突出其作为“被镇压者”的抗争与不甘,形成了“悲而不伤,怨而不怒”的独特风格,为角色注入了更强烈的戏剧冲突和人性深度。

问题2:《祭塔》中白素贞“祭塔”的行为,除了母子情深外,是否还蕴含其他文化内涵?

解答:白素贞“祭塔”的行为,表面是母子相见的情感宣泄,深层蕴含着中国传统“孝道”文化与“悲剧美学”的融合,许梦蛟冒死祭塔,体现了“百善孝为先”的伦理观念,母子连心超越了“人妖殊途”的界限;白素贞在塔中“祭”过往、祭自由、祭爱情,是一种对命运的悲壮抗争,这种“明知不可为而为之”的祭奠,充满了悲剧性的崇高感。“塔”作为宗教与世俗权力的象征,白素贞的祭塔也暗含了对封建礼教和神权压迫的隐晦反抗,使其超越了简单的爱情故事,具有了更深刻的文化反思意义。