京剧“大探二”并非独立剧目,而是传统经典《四郎探母》中核心场次“坐宫”的俗称,因《四郎探母》全本篇幅较长,而“坐宫”一折集中展现人物矛盾与情感张力,在民间演出及京剧行内常被单独拎出,称为“大探二”(与之相对的“小探二”或指其他简略场次),这一剧目以“家国同构”的情感冲突为核心,通过生旦对唱、身段表演与唱腔设计,成为京剧艺术中兼具思想深度与审美价值的经典之作。

剧情背景与主要人物

“大探二”的故事背景设定在宋辽对峙时期,北宋名将杨继业四子杨延辉(杨四郎)在金沙滩之战中被辽国俘获,辽萧太后因其人才出众,招其为驸马,并将铁镜公主许配于他,十五年后,佘太君率杨家军讨伐辽国,驻扎雁门关,杨四郎思母心切,却因“辽驸马”的身份无法与亲人相认,铁镜公主察觉丈夫有心事,经再三盘问,杨四郎道出实情——他本是杨家四郎,现盗得萧太后令箭,欲连夜出关探母,公主感其孝心,决定助他一臂之力,并设计骗取令箭。

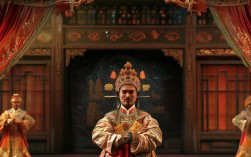

这一折的核心人物仅有杨四郎与铁镜公主,二人的对手戏构成了戏剧的主体,杨四郎(老生行当)需演绎出“身在辽营心在宋”的矛盾:对母亲的思念、对故国的愧疚、对身份暴露的恐惧;铁镜公主(旦行,以花旦应工为主)则需展现从“娇嗔试探”到“深明大义”的性格转变,她的聪慧、深情与果敢,成为推动情节的关键。

艺术特色:唱、念、做、打的融合

“大探二”之所以成为经典,在于其对京剧“唱念做打”四项基本功的极致运用,且处处体现“以情带戏”的美学原则。

唱腔设计:以“西皮”声腔为主,通过不同板式的转换展现人物情感起伏,杨四郎的开场唱段【西皮导板】“未开言不由人珠泪滚滚”接【西皮慢板】“贤公主谅杨四或有大罪”,旋律婉转苍凉,慢板的“一板三眼”既渲染了压抑氛围,又为后续情感爆发铺垫;铁镜公主的【西皮原板】“夫妻们帐中叙话亲”,节奏明快,唱腔中透着娇嗔与试探,与杨四郎的悲情形成对比;二人对唱的【西皮流水】“我和你驸马爷成婚配,好似鸳鸯两分开”,则通过急促的节奏将情绪推向高潮,展现公主得知真相后的决绝。

念白处理:韵白与京白的结合是“大探二”的亮点,杨四郎的韵白(如“公主啊!想臣乃大宋子民,被掮至辽邦,已有十五载光景”)字正腔圆,体现其将门之后的身份与书卷气;铁镜公主的京白(如“驸爷,您今儿是怎么了?跟我绕上弯儿了!”)活泼灵动,带着少女的娇憨,拉近与观众的距离,尤其是杨四郎的“背供”(背对观众,面向内心独白),如“她问我家住在何方,我本是大宋驸马郎”,通过“打破第四堵墙”的方式,让观众直接窥见其内心挣扎,极具戏剧张力。

身段与表演:身段设计服务于人物情感,杨四郎的“掩袖拭泪”“捋髯沉思”,展现其内心的煎熬;铁镜公主的“蹙眉猜疑”“甩袖嗔怪”,将“试探—怀疑—信任”的心理变化外化为可感的动作,二人“对镜梳妆”的情节中,公主通过“照镜子”“理鬓角”等细节,暗示对丈夫的观察与关心,而杨四郎的“坐立不安”则强化了身份暴露的紧张感。

核心信息概览

为更直观呈现“大探二”的艺术特征,可通过表格梳理其核心要素:

| 项目 | |

|---|---|

| 剧目别称 | 《四郎探母·坐宫》(民间及行内俗称“大探二”) |

| 行当配置 | 老生(杨四郎)、花旦(铁镜公主)、老旦(佘太娘,尾声出场)、小生(杨宗保,尾声出场) |

| 核心冲突 | 身份认同(辽驸马 vs 杨家将)与亲情伦理(探母 vs 忠君) |

| 经典唱段 | 杨四郎“未开言不由人珠泪滚滚”、铁镜公主“夫妻们帐中叙话亲” |

| 表演亮点 | “背供”独白、“猜心事”对白、“盗令箭”情节设计 |

| 情感内核 | 孝道、爱情与家国的矛盾统一 |

历史地位与传承

“大探二”的形成与京剧艺术的成熟密不可分,清代同光年间,京剧逐渐取代徽调成为主流,以《四郎探母》为代表的“家庭伦理戏”因贴近观众生活而备受青睐,坐宫”一折因情节集中、人物鲜明,被独立打磨,成为“折子戏”中的典范。

从表演流派看,老生行当的“谭派”(谭鑫培)、“马派”(马连良),旦角的“梅派”(梅兰芳)、“程派”(程砚秋)等,均对“大探二”有不同诠释,例如谭鑫培的杨四郎唱腔“哀而不伤”,注重内敛的情感表达;梅兰芳的铁镜公主则强调“娇中带刚”,通过眼神与身段的配合,赋予角色更强的生命力,这些流派的差异化演绎,使“大探二”在传承中不断丰富,成为展现京剧艺术多样性的载体。

当代舞台上,“大探二”仍是京剧院团的常演剧目,青年演员在继承传统的基础上,尝试通过节奏调整、表情细化等方式,让这一经典剧目与现代观众产生共鸣,有演员在“盗令箭”场次中加入更细腻的“递令箭”手势,强化公主的信任与四郎的感动,使情感表达更具层次感。

相关问答FAQs

问:“大探二”中的“背供”表演有什么特殊含义?

答:“背供”是京剧传统表演手法,指角色在舞台上背对其他角色,面向观众进行内心独白,在“大探二”中,杨四郎因身份特殊,不便在公主面前流露真实想法,便以“背供”形式直接向观众倾诉心事(如“她问我家住在何方,我本是大宋驸马郎”),这种处理既突破了舞台时空限制,让观众清晰感知人物内心矛盾,又通过“虚实结合”的手法,强化了戏剧张力,是京剧“以观众为中心”的美学特征的典型体现。

问:为什么说“大探二”是检验京剧演员功力的剧目?

答:“大探二”对演员的综合素养要求极高,堪称“试金石”,其一,唱功上,老生需驾驭“西皮慢板”“原板”“流水板”等多种板式,唱腔需兼具苍凉、儒雅与激昂;旦角则需以甜亮的嗓音展现娇嗔,以柔美的唱腔传递深情,其二,念白上,老生的韵白需沉稳中带颤抖,体现身份焦虑;旦角的京白需灵动中含试探,展现性格层次,其三,表演上,二人对手戏需“你中有我,我中有你”——杨四郎的“藏”与铁镜公主的“探”要通过眼神、身段精准传递,稍有偏差便会破坏戏剧逻辑,结尾处“夫妻对拜”“公主送别”的情节,还需演员在短时间内完成情感升华,这对舞台把控能力是极大考验,能否演好“大探二”,成为衡量京剧老生、旦角演员是否成熟的重要标准。