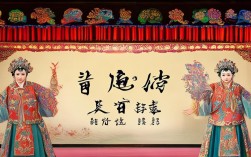

河南豫剧《十二寡妇征西》是传统戏曲中极具代表性的巾帼英雄题材剧目,以北宋时期杨家将故事为背景,演绎了十二位女性在国难当头时挺身而出、代夫出征的悲壮传奇,该剧自清代以来在豫剧舞台上久演不衰,不仅以其跌宕起伏的剧情、鲜明的人物形象吸引观众,更以“巾帼不让须眉”的精神内核成为弘扬家国情怀的经典载体。

历史背景与故事缘起

《十二寡妇征西》的故事发生在北宋仁宗年间,时值西夏王赵元昊兴兵犯境,边关告急,宋军元帅杨宗保(杨家将第三代传人)率军抗敌,不幸在葫芦谷中箭身亡,噩耗传至京城,朝廷震动,宋仁宗欲遣将再战,却因连年征战、良将难寻而踌躇,佘太君(杨宗保之母,杨家第二代女领袖)强忍丧子之痛,率领杨门女眷主动请缨,以“十二寡妇”为核心组建“娘子军”,奔赴西夏征讨敌寇。

“十二寡妇”并非严格意义上的十二人,而是杨家将中因丈夫为国捐躯而守寡的女性群体的泛称,核心人物包括佘太君(太君)、穆桂英(杨宗保之妻,原为山寨女首领,后归杨家)、杨排风(杨家烧火丫头,武艺高强)、柴郡主(杨六郎之妻,宗保之母)、七夫人、八姐、九妹等,她们身份各异——有世代将门的贵族,有草莽出身的豪杰,有寻常人家的女儿,却因共同的“忠义”凝聚在一起,展现出超越性别的家国担当。

核心人物与群像塑造

“十二寡妇”的塑造是该剧的灵魂,每个角色都有鲜明的性格特点和成长弧光,以下为主要人物及其在剧中的核心特质:

| 人物 | 身份背景 | 性格特点 | 经典情节与象征意义 |

|---|---|---|---|

| 佘太君 | 杨家第二代女领袖,杨宗保之母 | 沉稳果敢,深明大义,如定海神针 | 主动请缨、激励众寡妇、最终凯旋而归的领袖形象 |

| 穆桂英 | 穆柯寨寨主之女,杨宗保之妻 | 飒爽英武,智勇双全,敢爱敢恨 | 擒拿杨宗保、挂帅征西、打破“女子不能为帅”的偏见 |

| 杨排风 | 杨家烧火丫头,出身贫寒 | 豪爽泼辣,武艺超群,赤胆忠心 | “烧火棍挡百万兵”,以底层女性身份证明“英雄不问出处” |

| 柴郡主 | 杨六郎之妻,宗保之嫡母 | 温婉坚韧,心怀家国,母仪典范 | 操持军务、安抚军心,体现“贤内助”与“战士”的双重身份 |

| 七夫人、八姐、九妹 | 杨门女眷,多为将门之后 | 各具特色,或刚烈或细腻或聪慧 | 结伴出征、互相扶持,展现女性群体的团结力量 |

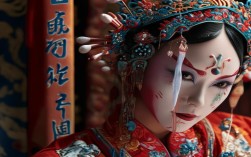

这些角色打破了传统戏曲中女性“温婉顺从”的刻板印象,她们或舞刀弄枪,或运筹帷幄,或冲锋陷阵,在战场上丝毫不输男儿,穆桂英“挂帅”一折尤为经典,她面对朝廷质疑,以“穆柯寨大破天门阵”的功绩证明实力,喊出“谁说女子不如男”的豪言壮语,成为豫剧舞台上的标志性形象。

剧情发展与艺术亮点

《十二寡妇征西》全剧可分为“请缨出征”“西夏鏖战”“智取敌营”“凯旋受封”四大段落,情节紧凑,冲突迭起。

请缨出征是故事的起点,佘太君在灵堂前祭奠杨宗保,面对朝廷的犹豫和众寡妇的悲痛,她以“杨家满门忠烈,岂容外敌猖狂”激励众人,最终说服十二位寡妇一同奔赴战场,这一段以大段唱腔展现人物内心,佘太君的苍凉悲壮、穆桂英的激昂愤慨、杨排风的直率热忱,通过豫剧特有的“豫东调”“豫西调”交替演绎,情感张力十足。

西夏鏖战是武戏高潮,西夏王率精兵设下“铁笼阵”,企图一举歼灭宋军,十二寡妇兵分三路:穆桂英与杨排风率骑兵正面强攻,佘太君坐镇中军调度,七夫人、八姐等负责奇袭,舞台上,“靠山红”“枪挑梁”“棍扫千军”等武打场面精彩纷呈,穆桂英的“红缨枪”、杨排风的“烧火棍”成为标志性道具,配合锣鼓点与翻腾跳跃的身段,展现出豫剧武戏的火爆与刚劲。

智取敌营则体现了女性的智慧,穆桂英利用西夏王轻敌的心理,假意诈降,与佘太君里应外合,火烧敌营、活捉敌将,这一段融合了文戏的唱腔与武打的场面,如穆桂英的“劝降唱段”既柔中带刚,又暗藏杀机,展现出“刚柔并济”的女性特质。

凯旋受封是结局,十二寡妇大获全胜,宋仁宗亲率百官迎接,封赏众女将,佘太君却婉拒高官,只求“保家卫国、国泰民安”,彰显了杨家将“功成不居、忠义为本”的家风,这一段以大团圆收尾,却暗含对战争残酷的反思,令人回味无穷。

文化内涵与时代价值

《十二寡妇征西》之所以成为经典,不仅在于其精彩的剧情和表演,更在于其深厚的文化内涵,它弘扬了“忠义”精神——杨家将“精忠报国”的信念在女性群体中延续,十二寡妇以血肉之躯守护家国,诠释了“天下兴亡,匹夫有责”的家国情怀,它打破了性别偏见,通过女性角色的“主动出击”和“能力担当”,挑战了传统社会对女性的束缚,传递出“女性同样是历史创造者”的进步观念。

在当代,这部剧更被赋予新的时代意义,它激励着女性在各自领域勇敢担当,正如佘太君所言“老身不退,寡妇不退”,面对困难不退缩、不畏惧;它也提醒人们铭记历史,珍惜和平,传承中华民族不屈不挠的精神品格。

相关问答FAQs

Q:《十二寡妇征西》中的“十二寡妇”是否真实历史人物?

A:并非严格意义上的历史人物。“十二寡妇”是民间文学和戏曲艺术中的艺术创作,原型主要来自杨家将的传说故事,历史上,杨宗保确为虚构人物(杨家将第三代主角多为艺术加工),佘太君、穆桂英等也属于民间传说范畴,戏曲中“十二寡妇”的设定,是对杨家将女性群体的集中概括,旨在突出“巾帼英雄”的群体形象,而非特指某十二位真实人物。

Q:豫剧《十二寡妇征西》与其他剧种(如京剧)的版本有何不同?

A:豫剧版本更注重“乡土气息”和“生活化表演”,唱腔以高亢激昂的“豫东调”为主,武打动作吸收了河南武术的元素,更显粗犷豪放;人物塑造上,穆桂英的“飒爽”与佘太君的“沉稳”对比鲜明,杨排风等底层女性角色更具市井气息,而京剧版本(如《杨门女将》)更偏重“程式化”表演,唱腔以西皮二黄为主,文戏更重抒情,武戏更重“功架”,整体风格更显典雅,豫剧版本中“十二寡妇”的群体戏份更重,强调团结协作;京剧则更突出穆桂英、佘太君等核心人物的个体英雄主义。