在豫剧艺术的璀璨星河中,《刀劈杨藩》作为一部极具代表性的传统武戏,以跌宕起伏的剧情、鲜明生动的人物和酣畅淋漓的武打设计,成为久演不衰的经典剧目,该剧取材于民间流传的“樊梨花征西”故事,聚焦巾帼英雄樊梨花在保家卫国与个人情感纠葛中的抉择,通过“刀劈杨藩”这一核心冲突,展现了忠义与勇气的精神内核,也充分彰显了豫剧艺术“文戏武唱、武戏文唱”的独特魅力。

剧情梗概:忠义两全的巾帼抉择

《刀劈杨藩》的故事背景设定在唐代,西凉将领杨藩兴兵犯境,大唐边关告急,樊梨花身为寒江关总兵樊洪之女,自幼习得一身武艺,后因与薛丁山结怨(部分版本为“对松关”之战),几经波折终成婚,挂帅征西,杨藩与樊梨花曾有婚约(一说为西凉王逼婚),此次兵变既有侵略野心,亦含对樊梨花“负心”的怨恨。

剧情高潮处,两军阵前对峙,杨藩以昔日情谊为筹码,劝樊梨花归降,甚至以薛丁山性命相要挟,樊梨花深知若归降则背弃家国,若不从则薛丁山危在旦夕,在忠义与情感的激烈碰撞中,她最终以国家大义为重,怒斥杨藩的蛮横与野心,手持大刀与之展开生死搏斗,经过一番激烈的武打交锋,樊梨花抓住破绽,一刀劈死杨藩,既解了边关之围,也斩断了个人情感的枷锁,彰显了“巾帼不让须眉”的英雄气概,全剧矛盾集中、冲突激烈,从“阵前劝降”到“刀劈仇敌”,一气呵成,让观众在紧张的氛围中感受人物的抉择与成长。

人物分析:鲜活立体的英雄群像

《刀劈杨藩》的成功,离不开对人物形象的深度刻画,尤其是三位核心角色的塑造,各具特色,深入人心。

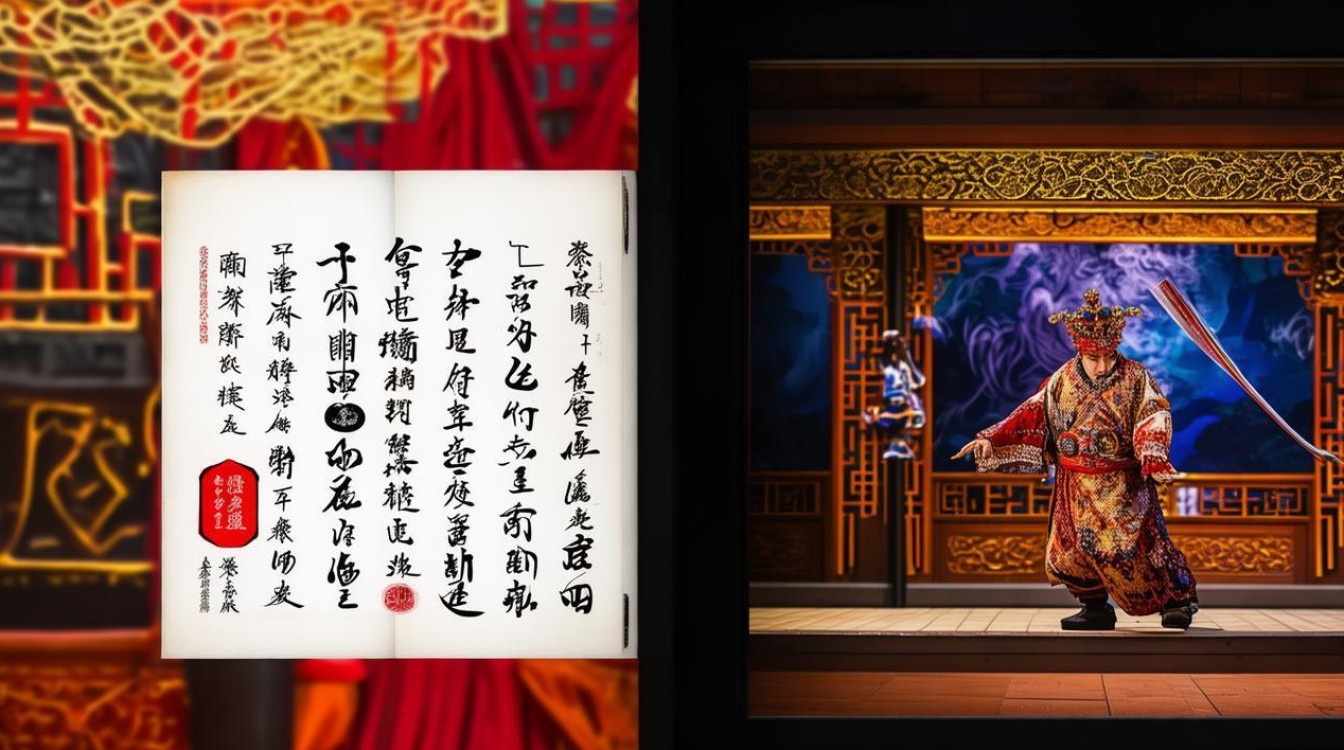

樊梨花:作为全剧的灵魂人物,樊梨花的形象突破了传统戏曲中女性的柔弱,集“忠、勇、义、烈”于一身,她不仅是武艺高强的“帅才”,更是有血有肉的“人妻”——面对杨藩的劝降,她有过对昔日情谊的片刻犹豫,但最终以“国家利益高于一切”的信念压倒私情;刀劈杨藩时,她的眼神从挣扎到坚定,动作从凌厉到果决,通过“甩发”“蹉步”“鹞子翻身”等程式化表演,将内心的痛苦与决绝展现得淋漓尽致,这一角色也成为豫剧“刀马旦”行当的典范,要求演员兼具文戏的唱念功底与武戏的身手矫健。

杨藩:作为反派角色,杨藩并非脸谱化的“恶人”,而是带有复杂情感的悲剧人物,他对樊梨花的“爱”偏执而扭曲,既因爱生恨,又因野心膨胀而沦为侵略者,演员通过“炸音”“跨虎登山”等架势,展现其骄横跋扈的性格,在阵前与樊梨花对峙时,时而柔情劝说,时而凶相毕露,层次分明,让观众既憎恶其侵略行径,又对其情感悲剧产生一丝唏嘘。

薛丁山:作为樊梨花的丈夫,薛丁山在全剧中虽非核心行动者,但他的“人质”身份推动了剧情发展,部分版本中,他被杨藩俘虏后,樊梨花的“刀劈”之举既是救夫,更是救国,薛丁山的形象多为“小生”应工,突出其儒雅与无奈,从最初对樊梨花的成见,到对其行为的敬佩,形成性格转变,与樊梨花的“刚”形成互补,共同构成“刚柔并济”的夫妻关系。

艺术特色:豫剧武戏的巅峰呈现

《刀劈杨藩》作为豫剧武戏的代表,在唱腔、表演、武打、舞美等方面均充分展现了豫剧艺术的特色与魅力。

唱腔设计:全剧以豫剧“豫东调”“豫西调”为基础,根据人物情绪调整旋律,樊梨花的唱段多高亢激昂,如“听罢言来怒火升”等,运用“二八板”“快二八”等板式,展现其愤怒与决绝;杨藩的唱腔则多用“炸音”和“花脸”的粗犷,凸显其性格,文戏部分,如樊梨花的内心独白,则以“慢板”“垛板”为主,细腻刻画其情感波动,达到“武戏文唱”的效果。

武打设计:该剧的武打场面是最大看点,融合了豫剧“三功四法”(唱、念、做、打,手、眼、身、法、步)的精髓。“刀劈杨藩”一折中,樊梨花与杨藩的“对刀”“枪下场”等套路,节奏明快、招式凌厉,演员通过“劈、砍、刺、挡”等动作,配合“鹞子翻身”“旋子”等高难度技巧,将战斗的紧张感推向高潮。“靠旗功”“翎子功”的运用——如樊梨花在打斗中靠旗不乱、翎子颤动,既展现了演员的功底,也增强了视觉美感。

舞美与服饰:传统舞台多以“一桌二椅”为基础,通过演员的表演虚拟时空;现代改编版则加入灯光、音效、背景投影等元素,如战场上的烽火、沙尘,增强沉浸感,服饰上,樊梨花身着红色靠旗、插雉尾,象征其“帅”的身份与喜庆;杨藩则穿黑靠、戴黑扎,凸显其反派形象;薛丁山的白袍小将装扮,则体现其年轻将领的英姿,色彩对比鲜明,人物身份一目了然。

经典版本与传承

《刀劈杨藩》自清代以来便是豫剧舞台上的常演剧目,历经百年传承,形成了多个具有代表性的版本,以下为部分经典演出版本概览:

| 版本/流派 | 代表演员 | 艺术特色 | 演出年代 |

|---|---|---|---|

| 常派(常香玉) | 常香玉、小香玉 | 唱腔刚健明亮,武打大开大合,注重人物情感的爆发力,尤其“刀劈”一招气势磅礴 | 1950s-1980s |

| 陈派(陈素真) | 陈素真、牛淑贤 | 偏重人物内心刻画,表演细腻含蓄,“文戏”部分更具感染力,武打以“稳、准”见长 | 1960s-1990s |

| 唐派(唐喜成) | 唐喜成、贾廷聚 | 薛丁山一角由“唐派”小生应工,唱腔朴实无华,与樊梨花的“刚”形成鲜明对比 | 1970s-2000s |

| 现代改编版 | 李金枝、虎美玲 | 融入现代舞美技术,增强灯光音效配合,在保留传统程式的同时优化叙事节奏 | 2010s至今 |

这些版本或以唱腔取胜,或以表演见长,共同构成了《刀劈杨藩》的丰富演绎体系,也让这一经典剧目在不同时代焕发生机,该剧仍是豫剧剧团培养青年演员的“必修课”,通过“传帮带”确保艺术薪火相传。

相关问答FAQs

Q1:《刀劈杨藩》中樊梨花“刀劈杨藩”的行为是否符合传统道德观?

A1:在传统戏曲的价值观中,樊梨花的“刀劈杨藩”既是对国家忠诚的体现,也是对个人情感的了断,古代社会强调“忠孝节义”,在“家国”与“私情”的冲突中,她选择以国家利益为重,符合“舍小家为大家”的道德导向,杨藩作为侵略者和情感上的“纠缠者”,其结局也体现了“善有善报、恶有恶报”的传统因果观念,因此这一行为在传统语境中具有正当性,并成为歌颂英雄的重要情节。

Q2:豫剧《刀劈杨藩》与其他剧种(如京剧、越剧)的同题材剧目有何区别?

A2:豫剧《刀劈杨藩》更侧重“武戏”的展现,以大刀、长枪等兵器的激烈交锋为核心,唱腔高亢激越,表演风格粗犷豪放,突出豫剧“阳刚之美”;京剧的同题材剧目(如《樊江关》)则更注重“文戏”的对话与内心戏,唱腔以西皮二黄为主,风格细腻典雅,且樊梨花的形象更偏向“智将”;越剧的《樊梨花》则受“女子越剧”影响,唱腔柔美婉转,更侧重情感纠葛的描写,武打场面相对简化,三者因剧种艺术特色不同,呈现出截然不同的舞台风格。