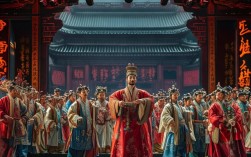

戏曲《徐九经升官记》是新编历史京剧的经典剧目,由湖北省京剧团于1979年创排,首演后引起轰动,成为改革开放初期戏曲创新的重要成果,该剧以明朝为背景,讲述了玉田县县令徐九经因断案有方,被卷入权贵斗争,歪打正着”升官却陷入内心挣扎的故事,既充满喜剧色彩,又深刻揭示了封建官场的荒诞与黑暗。

剧情围绕“双头案”展开:王爷侯爷各自为婿,争夺“定亲玉杯”,导致尚书之女李倩娘与安国侯义子尤金同时被杀,证据指向双方,徐九经奉旨进京断案,实则是王爷与侯爷势力博弈的棋子,他深知此案背后牵连权贵,断案不仅关乎正义,更关乎自身生死,在玉田县令任上,徐九经以“清官难当”自喻,常因不肯同流合污而受排挤,此次进京本想明哲保身,却无法忽视案件中的冤屈,面对王爷的威逼、侯爷的利诱,以及同僚的施压,徐九经凭借智慧周旋:他假装糊涂,借“醉审”套取口供;利用王爷与侯爷的矛盾,让凶手尤金露出马脚;最终以“尤金杀人,李倩娘自尽”结案,既保全了王爷颜面,又让侯爷无法追究,暂时平息了纷争,因“断案有功”,他被破格提拔为“大理寺少卿”——一个看似位高权重实则更需在权贵间走钢丝的职位,剧终时,徐九经抚摸着歪斜的官帽,唱出“当官难,难当官”的悲叹,升官的荣耀背后,是更深的无奈与讽刺。

徐九经的形象是全剧的灵魂,他外貌“歪肩斜背,五官不正”,被戏称为“歪脖子官”,却内心刚正、智慧超群,他既有小官的卑微与圆滑(如对王爷侯爷的奉承),又有文人的骨气与良知(如坚持为冤魂昭雪);既渴望“出人头地”,又厌恶官场的腐败,这种矛盾性让角色立体丰满:他会在断案前借酒消愁,抱怨“清官不到头”;也会在关键时刻挺身而出,以“不拆玉杯”隐喻“不昧良心”;更会在升官后对着镜子自嘲“这官帽越戴越歪”,暗示封建体制下正直者的悲剧命运,徐九经的“歪”,不是真正的歪,而是对“正”的坚守——在官场“歪风”中,他用自己的“歪”手段维护着心中的“正”道,这种“以歪守正”的智慧,正是角色的魅力所在。

该剧的主题极具批判性,表面看是“清官升官”的喜剧,实则是对封建官场的深刻解剖,徐九经的“升官”,并非能力的认可,而是权贵斗争的妥协:王爷需要他压制侯爷,侯爷暂时无法反对,于是他成了“最佳人选”,这种“升官”背后,是体制的畸形——正直者无法通过正常途径实现价值,只能沦为权力博弈的工具,剧中“玉杯”的意象贯穿始终:它是权力的象征,是欲望的载体,也是徐九经坚守的底线(“不拆玉杯”即不破坏规则),玉杯虽未拆,但徐九经的内心“玉杯”已然碎裂:他看清了封建官场“清官难做,好官难当”的本质,升官带来的不是喜悦,而是更深的迷茫,这种“喜剧外壳下的悲剧内核”,让作品超越了传统戏曲的善恶二元论,具有了现代反思意识。

| 阶段 | 关键事件 | 徐九经的反应与策略 | 意义与象征 |

|---|---|---|---|

| 玉田县令时期 | 清廉断案,受权贵排挤 | 自嘲“清官不到头”,隐忍待时 | 展现基层小官的困境与良知 |

| 奉命进京 | 卷入王爷侯爷“双头案” | 假装糊涂,借“醉审”套取证据 | 智慧的初步显现,个人与体制的冲突 |

| 断案过程 | 面对威逼利诱,证据链复杂 | 利用权贵矛盾,揪出真凶尤金 | “以歪守正”的实践,正义的暂时胜利 |

| 升官结局 | 授“大理寺少卿”,位高权重 | 对镜自嘲“官帽越戴越歪”,内心悲叹 | 封建体制的荒诞,正直者的悲剧命运 |

相关问答FAQs

Q1:徐九经的“歪脖子”形象在剧中有什么象征意义?

A1:“歪脖子”是徐九经最显著的外貌特征,具有多重象征意义,它象征封建官场的“歪风邪气”——在权贵当道、黑白颠倒的体制中,真正的“正”者反而被视为“歪”,徐九经的“歪”是一种生存智慧:他故意以“歪”示人,降低权贵的警惕,从而在夹缝中寻找正义的空间,正如他唱的“脖子一歪歪到底,歪打正着办成事”。“歪脖子”也暗示了徐九经内心的矛盾与挣扎:他既想坚守正道,又不得不向现实妥协,这种“表里不一”正是封建文人被迫的生存状态。

Q2:《徐九经升官记》的主题对今天有什么启示?

A2:该剧虽以古代为背景,但对当代仍有深刻启示,其一,它揭示了权力监督的重要性——徐九经的悲剧在于,他的正义完全依赖于个人品德,而非制度保障,这提醒我们必须建立有效的权力约束机制,让“清官”不必在“升官”与“守正”间艰难抉择,其二,它反思了“成功”的价值观——徐九经升官后反而更痛苦,说明在畸形体制下,表面的“成功”可能以牺牲良知为代价,这警示我们需警惕“唯权力论”的价值观,坚守内心的道德底线,其三,它歌颂了普通人的智慧与良知——徐九经虽是小官,却凭借智慧和勇气对抗强权,这启示我们:无论身处何种位置,保持清醒的头脑和正义的勇气,都是对抗不公的重要力量。