《王婆骂鸡》是豫剧传统喜剧经典剧目,以其鲜活的人物形象、浓郁的生活气息和幽默诙谐的语言风格,深受观众喜爱,堪称豫剧“小戏”中的翘楚,该剧以市井生活为蓝本,通过“丢鸡—骂鸡—寻鸡—得鸡”的简单情节,塑造了泼辣直率、爱憎分明又带着几分市井智慧的“王婆”形象,展现了中原地区独特的民俗风情和民间语言艺术。

剧情围绕王婆精心喂养的老鸡丢失展开:清晨,王婆发现心爱的芦花鸡不翼而飞,怀疑被邻里偷窃,于是拎着鸡毛掸子,挨家挨户上门“骂阵”,她的骂词并非简单的指责,而是融入了方言俚语、俗语歇后语,如“你偷我的鸡,烂你的肠子,长疔疮”“贼娃子偷鸡摸狗,断子绝孙的报应”,既有对“小偷”的痛斥,也暗含对邻里间信任缺失的无奈,骂骂咧咧间,她从村东头走到村西头,从张家吵到李家,言语间夹杂着夸张的动作——叉腰、跺脚、拍大腿,将一个普通农村妇女因丢失财物而愤怒、焦急又带着点“戏谑”的复杂心态刻画得淋漓尽致,真相大白:鸡并未被盗,而是自己钻进了柴堆,王婆的怒气瞬间化为尴尬,在众人的哄笑中,她一边嘟囔着“这鸡成精了”,一边抱起鸡匆匆回家,留下满场笑声,也让观众在笑中感受到生活的烟火气与人性的温暖。

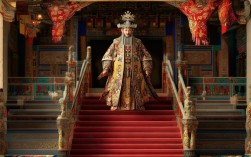

王婆这一形象之所以深入人心,在于其“真实”与“鲜活”,她不是完美无瑕的“好人”,有市井小民的计较与冲动,却也有直率真诚的本性,她的“骂”不是恶意中伤,而是情绪的自然流露,甚至带着几分“刀子嘴豆腐心”的可爱,豫剧表演中,演员通过高亢明亮的梆子腔、夸张的肢体动作和极具地方特色的念白,将王婆的“泼辣”与“憨厚”融合得恰到好处,唱段“王婆我骂鸡一阵阵心酸”,旋律跌宕起伏,既有对丢鸡的痛心,也有对邻里关系的反思,哭笑之间尽显生活百态。

不同版本的《王婆骂鸡》在演绎上各有侧重,传统版更注重“骂”的酣畅淋漓,语言粗犷直白,突出喜剧效果;现代改编版则可能在情节中加入更多对诚信、邻里关系的思考,使主题更具深度,某版本在结尾处让王婆主动向邻里道歉,化解误会,传递“远亲不如近邻”的价值观,让传统剧目焕发新的时代光彩。

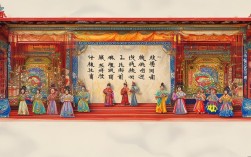

| 版本类型 | 代表演员 | 艺术特点 | 经典唱段片段 |

|---|---|---|---|

| 传统老版 | 阎立品(早期) | 唱腔质朴,念白方言化,突出“泼” | “骂声东邻张二嫂,你个心黑的老东西” |

| 现代改编版 | 小香玉 | 融入喜剧元素,节奏明快,主题深化 | “鸡没丢,心放宽,邻里和睦比金坚” |

| 农村舞台版 | 民间剧团演员 | 动作夸张,互动性强,生活气息浓 | “芦花鸡,芦花鸡,你个害人的东西” |

FAQs

问:《王婆骂鸡》为何能成为豫剧经典,经久不衰?

答:其核心魅力在于“接地气”,题材源于市井生活,王婆的形象、语言、情感都来自普通百姓,观众极易产生共鸣;喜剧风格轻松幽默,没有复杂的历史背景或深刻的说教,适合各年龄段观众欣赏;豫剧独特的唱腔和表演形式,如方言念白、梆子腔的节奏感,为剧目注入了浓郁的地方特色,使其成为豫剧艺术的“活化石”;剧中传递的“诚信”“邻里和睦”等朴素价值观,跨越时代,始终具有现实意义。

问:豫剧《王婆骂鸡》中的“骂”文化有何特点?

答:该剧的“骂”并非粗俗的谩骂,而是充满生活智慧的“艺术化表达”,其一,语言生动鲜活,大量运用方言、俗语(如“烂肠子”“断子绝孙”),既符合人物身份,又增强了喜剧效果;其二,“骂”中带情,王婆的愤怒背后是对鸡的喜爱、对邻里失落的无奈,情绪真实可感;其三,“骂”有分寸,点到即止,最终以误会化解收尾,体现了中原文化“中庸”“和谐”的处世哲学,让观众在笑声中感受到生活的温度。