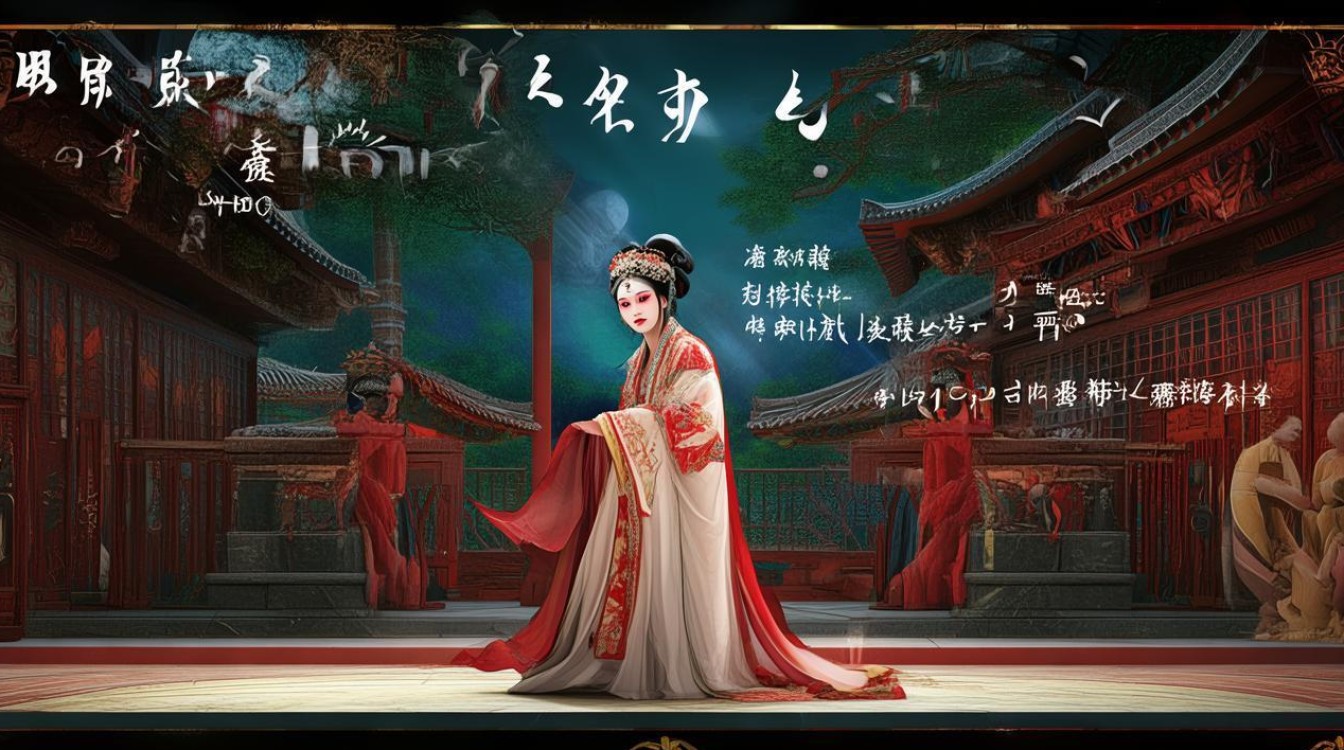

京剧《春闺梦》是程派艺术的经典代表作之一,由京剧艺术大师程砚秋先生根据王实甫《西厢记》中“草桥惊梦”的情节改编创作,并于1931年首演,该剧以细腻的情感刻画、唯美的舞台呈现和程派独特的唱腔艺术,讲述了一位闺中女子在战乱年代对爱情的坚守与幻灭,深刻揭示了战争对个体命运的摧残,被誉为“闺怨戏”中的巅峰之作。

剧情背景设定在东汉末年,军阀混战,民不聊生,书生张生赴京赶考途中,与相国之女王淑蓉在花园相遇,二人一见钟情,互赠信物,定下婚约,然而好景不长,张生尚未归来,边境战事骤起,朝廷征兵,王淑蓉的丈夫也被迫从军,自此杳无音信,王淑蓉独守空闺,日夜盼夫归,却只等来战火纷飞的消息,在无尽的思念与焦虑中,她精神恍惚,恍惚间步入梦境,与丈夫重逢,重温昔日恩爱;但梦醒后,现实仍是残酷的分离与无尽的等待,最终在绝望中郁郁而终。

全剧以“现实—梦境—现实”的结构展开,情感层层递进,极具感染力,开篇通过“闺叹”展现王淑蓉的孤独:春日庭院,百花盛开,却无人共赏,她对着张生留下的定情物玉佩黯然神伤,唱段“被纠缠陡想起婚时事,一天愁似海深”,将闺中女子的幽怨与无助展现得淋漓尽致,此时传来边关战报,丈夫出征的消息如晴天霹雳,她强忍悲痛,却终因思念过度陷入昏迷。

梦境部分是全剧的高潮,王淑蓉在梦中来到昔日与张生相会的花园,只见草木葱茏,鸟语花香,张生身披红衣,策马而来,夫妻二人相拥而泣,共诉离别之苦,梦中场景温馨浪漫,唱腔轻快明媚,与现实的凄凉形成鲜明对比,二人回忆花园初遇时的“隔墙花影动,疑是玉人来”,憧憬战乱平息后的“男儿若遂平生志,六妻明镜照青丝”,将女子对美好生活的向往刻画得细腻入微,然而梦境忽被炮火声打断,敌军来袭,张生为保护妻子战死沙场,王淑蓉从梦中惊醒,发现一切皆是虚幻。

梦醒后的现实更加残酷:窗外月光惨淡,寒风瑟瑟,王淑蓉抱着张生的玉佩,悲从中来,她意识到丈夫早已战死沙场,自己一生痴等,换来的只有“镜里恩情,更那堪梦里功名”,她在绝望中唱出“问天问天,此恨何时已?”,倒地而亡,以悲剧收场,全剧通过“梦”与“醒”的对比,将闺怨主题推向极致,既表达了对爱情的忠贞,也深刻控诉了战争的残酷。

主要人物关系表

| 人物 | 身份 | 关系 | 性格特点 |

|---|---|---|---|

| 王淑蓉 | 相国之女 | 张生的未婚妻 | 温柔多情,忠贞不渝 |

| 张生 | 书生 | 王淑蓉的未婚夫 | 重情重义,英勇爱国 |

| 王母 | 王淑蓉之母 | 爱女心切,无奈现实 | |

| 敌军将领 | 战争的象征 | 凶残冷酷,代表破坏力 |

剧情发展阶段表

| 阶段 | 情节 | 情感基调 | 艺术特色 |

|---|---|---|---|

| 现实开端 | 王淑蓉独守空闺,盼夫归 | 幽怨、孤独 | 唱腔低回婉转,动作细腻 |

| 梦境展开 | 与张生重逢,重温昔日恩爱 | 温馨、甜蜜 | 舞台唯美,唱轻快明媚 |

| 梦境破碎 | 敌军来袭,张生战死 | 惊恐、绝望 | 灯光突变,节奏紧张 |

| 现实结局 | 王淑蓉梦醒,悲愤而亡 | 悲怆、凄凉 | 唱腔高亢悲怆,动作定格 |

《春闺梦》的艺术成就不仅在于其动人的剧情,更在于程派唱腔与表演的完美融合,程砚秋先生通过“脑后音”“擞音”等独特技法,将王淑蓉的哀怨、思念与绝望演绎得入木三分,尤其是“被纠缠陡想起婚时事”等唱段,成为程派经典,剧中“梦境”的设置虚实结合,既丰富了戏剧层次,也深化了主题,让观众在唯美与残酷的对比中,深刻感受到战争对普通人的伤害,以及对和平的渴望。

相关问答FAQs

Q:《春闺梦》的程派艺术特色体现在哪些方面?

A:程派艺术以“幽咽婉转、起伏跌宕”著称,《春闺梦》充分体现了这一特色,在唱腔上,程砚秋先生运用“脑后音”增强声音的穿透力,用“擞音”表现人物内心的细微波动,如王淑蓉独守空闺时的唱段,声音低沉而富有张力,将幽怨情感层层递进;在表演上,通过水袖功、眼神等细节刻画人物心理,如梦醒后的眼神从迷茫到绝望,配合身段的颤抖,将悲剧氛围推向高潮;程派念白“字正腔圆、情感饱满”,剧中王淑蓉的独白既保留了京剧的韵律感,又贴近生活,增强了人物的真实感。

Q:剧中“梦境”的设置有何深意?

A:“梦境”是《春闺梦》的核心艺术手法,具有三重深意:其一,情感宣泄的载体,现实中王淑蓉的思念与压抑无法释放,梦境让她得以与丈夫重逢,重温美好,满足了观众对“圆满”的心理期待;其二,现实与理想的对比,梦境中的温馨浪漫与战乱残酷的现实形成反差,凸显战争对个体幸福的摧毁,深化了反战主题;其三,人物心理的外化,梦境的破碎象征王淑蓉希望的破灭,梦醒后的绝望不仅是个人悲剧,更是时代背景下无数女性的缩影,增强了剧作的批判性与人文关怀。