杨家将立杀四门是京剧传统武戏中的经典剧目,取材于北宋杨家将抗辽的历史故事,经过艺术加工,以杨六郎杨延昭为主角,展现其智勇双全、忠君报国的英雄气概,该剧目以“杀四门”为核心情节,通过紧凑的武打设计、激昂的唱腔表演和鲜明的人物塑造,成为京剧舞台上久演不衰的代表作,生动体现了京剧“唱念做打”的综合性艺术魅力。

剧情梗概

故事背景设定在宋辽交战时期,辽国大将耶律奇率军大举入侵,边关告急,宋太宗命杨六郎杨延昭挂帅迎敌,因寡不敌众,杨六郎被辽军围困在城内,为鼓舞士气、打破僵局,杨六郎决定亲自出城,以“立杀四门”的壮举震慑敌军,他先至东门,斩杀守门辽将;转至南门,击退辽军先锋;再到西门,力劈敌军副帅;最后至北门,与辽国主帅耶律奇单挑,用回马枪将其刺于马下,成功解围,全剧通过“闯东门”“战南门”“破西门”“斩北门”四个段落,层层递进展现杨六郎的武艺高强与忠勇精神,情节跌宕起伏,扣人心弦。

人物形象与表演特色

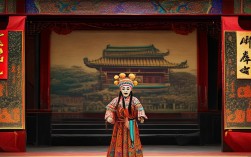

杨六郎:忠勇双全的儒将典范

杨六郎是剧中的核心人物,其形象兼具“儒将”的沉稳与“武将”的骁勇,在表演上,演员需通过“唱念做打”全方位塑造人物:

- 唱腔:以老生“靠把老生”唱腔为主,高亢激昂,如【导板】“提枪纵马出城关”展现其出征时的决绝,【原板】“杨家将世代保江山”抒发其报国情怀,字字铿锵,情感饱满。

- 身段:结合“起霸”“趟马”“枪花”等程式化动作,如“起霸”时昂首挺胸、扎稳马步,展现大将风度;“趟马”时模拟骑马奔驰,身手矫健,配合“鹞子翻身”“旋子”等高难度动作,凸显武艺高强。

- 武打:以“长枪”为主要兵器,运用“拦、拿、扎、挑”等枪法,与敌将对打时刚劲有力,如“回马枪”绝技需在转身间快速出枪,干净利落,体现“一招制敌”的实战感。

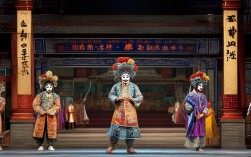

辽将:反衬英雄的“反面镜像”

辽国将领(如耶律奇、守门大将等)多为净角或武生扮相,脸谱勾画浓重(如黑脸、紫脸),突出其勇猛但残暴的性格,在与杨六郎的对打中,动作凶狠但略显笨拙,通过“败阵”“被斩”等情节,反衬杨六郎的智勇双全,形成“正邪对抗”的戏剧张力。

艺术特色:舞台呈现与程式化表达

京剧《立杀四门》的艺术魅力在于对传统程式化表演的极致运用,通过“虚拟性”“写意性”手法,以简代繁、以形传神,营造出紧张激烈的战场氛围。

舞台调度的“空间叙事”

“四门”的转换通过舞台方位的象征性呈现实现:以东门(舞台左前)、南门(舞台右前)、西门(舞台左后)、北门(舞台右后)为虚拟城门,杨六郎每杀一门,需完成“亮相—对打—斩将—转场”的完整段落,演员通过“圆场”“跑龙套”等动作,快速切换空间,配合锣鼓点(如“急急风”“四击头”),让观众直观感受到“城城激战、步步惊心”的节奏。

武打设计的“层次感”

四场战斗各有侧重,避免重复:

- 东门:以“单挑”为主,杨六郎与辽将“对刀”,动作简洁明快,突出“快准狠”;

- 南门:加入“群战”,杨六郎在辽军围攻中“打出手”(抛接兵器),展现“以一敌众”的潇洒;

- 西门:强化“防守反击”,杨六郎先佯装不敌,再突然发力,用“枪挑双戟”等技巧体现智谋;

- 北门:高潮段落,与辽主帅“大战三百回合”,结合“翻跟头”“劈叉”等高难度动作,最终以“回马枪”终结战斗,全场鼓声雷动,达到情绪顶点。

服饰道具的“符号化”

杨六郎的“白靠”(白色靠旗)、“夫子盔”(武将头盔)是其标志性装扮,白色象征忠勇,靠旗代表身份;辽将则多穿“黑靠”“大额子”,形成色彩对比,兵器上,杨六郎的“亮银枪”枪头银光闪闪,与辽将的“大刀”“狼牙棒”形成“轻兵器”与“重兵器”的对抗,暗喻“以巧破力”的战术思想。

《立杀四门》舞台呈现要素表

| 城门 | 核心动作 | 唱腔板式 | 道具运用 | 情绪递进 |

|---|---|---|---|---|

| 东门 | 起霸、趟马、对刀斩将 | 【导板】【原板】 | 夫子盔、白靠、长枪 | 决心激昂 |

| 南门 | 走边、打出手、翻扑 | 【快板】 | 腰刀、飞鞭 | 机警灵活 |

| 西门 | 枪挑双戟、六合枪、群战 | 【散板】 | 长枪、双戟 | 英勇无畏 |

| 北门 | 回马枪、劈挂刀、斩将 | 【导板】【垛板】 | 红缰枪、大刀 | 胜利豪迈 |

相关问答FAQs

问题1:《立杀四门》中杨六郎的“靠把老生”唱腔有何特点?

解答:“靠把老生”是京剧老生行当的一支,专演武将角色,其唱腔兼具老生的沉稳与武戏的激昂,在《立杀四门》中,杨六郎的唱腔以“炸音”(洪亮有力的发声)为主,如【导板】“提枪纵马出城关”需拉长音调,尾音上扬,展现出征时的豪情;【快板】部分则节奏紧凑,字字如珠,配合武打动作的顿挫,形成“唱打结合”的韵律感,唱腔中常加入“擞音”(颤音)和“嘎调”(高腔突转),如“杀尽辽贼保江山”一句的“保”字拔高至嘎调,凸显人物忠愤填膺的情绪,体现了“唱为心声、服务于人物”的京剧美学。

问题2:京剧“杀四门”的舞台调度如何通过方位变化营造紧张感?

解答:京剧舞台以“一桌二椅”为基本布景,“四门”的方位并非实景,而是通过演员的“圆场”(快速奔跑)、“站位”和“观众视线”的引导实现,杨六郎从东门(左前)杀至南门(右前),需沿舞台对角线快速跑动,配合“急急风”锣鼓点,让观众感受到“跨越城门”的距离感;西门(左后)至北门(右后)的转场,则通过“转身亮相”“甩发”等动作,暗示“绕城而战”,这种“以虚代实”的调度,既简化了布景,又通过方位的“大跨度转换”和动作的“密集衔接”,营造出“城城危急、刻不容缓”的紧张氛围,使观众沉浸于“沙场点兵”的视觉冲击中。