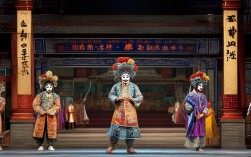

京剧《战太平》是传统京剧“靠把老生”行当的经典代表剧目,取材于元末农民起义的历史背景,以忠臣花云保家卫国、壮烈殉国的故事为主线,展现了传统戏曲中“忠义节烈”的核心价值观,剧情跌宕起伏,人物形象鲜明,唱念做打兼具,是京剧舞台上久演不衰的经典之作。

故事发生在元朝末年,政治腐败,民不聊生,各地义军蜂起,朱元璋、陈友谅等势力割据一方,争夺天下,花云是朱元璋麾下的得力将领,智勇双全,被任命为太平城守将,携夫人孙氏共同驻守,以防备陈友谅的进攻,陈友谅为扩张势力,率大军围攻太平城,派部将陈英先、孙茂功等劝降,花云严词拒绝,立誓“城在人在,城破人亡”。

太平城兵力薄弱,花云率众将士死守城池,陈友谅久攻不下,便设计诈降,假意归顺朱元璋,实则伺机破城,花云虽识破部分诡计,但因敌众我寡,城池最终被攻破,花云在混战中与家人失散,独自杀出重围,誓死寻回主公(时朱元璋在城外督战)并重整旗鼓,他率残部与陈军展开殊死搏斗,先后斩杀陈将多名,但因寡不敌众,身负重伤,最终被陈军俘虏。

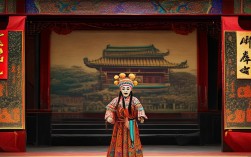

被俘后,陈友谅以高官厚禄诱降花云,花云大义凛然,痛斥陈友谅叛乱之举,宁死不屈,陈友谅又命人押来花云的妻儿,逼迫其投降,花云仍不为所动,并怒斥家人“忠臣不怕死,怕死不忠臣”,陈友谅见劝降无望,下令将花云押赴刑场,花云在刑场上慷慨悲歌,痛斥奸佞,最终撞柱而死,以身殉国,其夫人孙氏在城破后,为保清白,亦投井自尽,花云的壮举感天动地,后主朱元璋念其忠烈,追封其为“忠烈侯”,并为其建庙祭祀,以彰其忠义精神。

剧中花云的形象是传统戏曲中“忠臣”的典型代表,他既有武将的勇猛(如“大战采石矶”“力战群贼”等武戏段落,展现靠把老生的翻打、把子功),又有文臣的气节(如“骂贼”“撞柱”等唱念段落,通过苍劲的唱腔和激昂的念白抒发忠愤之情),其核心唱段“叹英雄失势入罗网”以反二黄板式演绎,旋律悲壮凄厉,抒发了英雄末路的悲愤与不屈;“头戴着紫金盔齐眉盖顶”等西皮唱段则展现了武将的威武豪迈,全剧通过“守城”“突围”“被俘”“骂贼”“殉国”等关键情节,层层递进,将花云的忠勇形象刻画得淋漓尽致。

为更清晰展现剧情脉络与艺术特色,现将关键情节及舞台呈现梳理如下:

| 场次 | 核心情节 | 艺术表现 |

|---|---|---|

| 定守太平 | 花云受命守城,陈友谅劝降 | 老生唱念结合,西皮原板表现决心;对峙场面展现人物气节。 |

| 血战突围 | 城破后花云率部杀出重围 | 靠把功展示(踢腿、翻身、武打),大刀花枪的套路,凸显武将勇猛。 |

| 不屈骂贼 | 被俘后痛斥陈友谅,拒降 | 反二黄唱段抒悲愤,甩发、髯口功强化情绪;念白铿锵有力,展现忠贞。 |

| 撞柱殉国 | 为保名节撞柱而死 | 僵尸功、喷火技巧(部分流派表现),配以悲怆锣鼓,渲染壮烈氛围。 |

《战太平》的主题思想集中体现了“忠义”二字,花云“舍生取义”的精神,既是传统儒家文化的体现,也契合了戏曲“高台教化”的功能,剧中通过花云与夫人孙氏的双双殉国,强化了“忠臣不事二主,烈女不更二夫”的伦理观念,虽带有时代局限性,但其对忠诚、气节的颂扬,至今仍能引发观众的情感共鸣,从艺术上看,该剧对老生行当的“唱、念、做、打”要求极高,尤其是“靠把老生”(需扎靠、武戏)的表演,需兼具文戏的唱念功底与武戏的翻打技巧,是检验老生演员艺术水准的“试金石”,历代名角如余叔岩、李少春、谭富英等均擅演此剧,通过不同流派的演绎,使《战太平》的艺术魅力得以传承。

相关问答FAQs

Q1:《战太平》的核心唱段有哪些?其艺术特点是什么?

A1:核心唱段包括“叹英雄失势在罗网”(反二黄)、“头戴着紫金盔齐眉盖顶”(西皮导板、原板、流水)、“大将难免阵前亡”(散板)等。“叹英雄失势在罗网”以低回婉转的旋律、跌宕起伏的节奏,表现花云被俘后的悲愤与不甘;“头戴着紫金盔”则明快有力,通过西皮流水展现武将的豪迈气概,这些唱段结合了老生“脑后音”“擞音”等技巧,既需唱出气势,又需传达情感,是“唱做结合”的典范。

Q2:为何说《战太平》是“靠把老生”的代表作?对演员有何要求?

A2:“靠把老生”指需扎“靠”(武将铠甲)、注重武打功法的老生行当,《战太平》主角花云是武将,剧中“战太平”“采石矶突围”等场次需大量武打动作,如“大刀花枪”“靠旗功”“踢腿翻身”等,对演员的腰腿力量、身段协调性要求极高,花云又有大段唱念,需文戏的沉稳与武戏的勇猛兼备,故被视为检验老生演员“文武双全”能力的标杆剧目,历代擅演此剧的演员均需具备扎实的靠把功底和深厚的唱念修养。