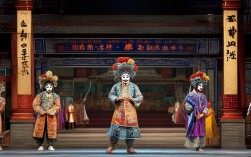

京剧《伍子胥》作为传统骨子老戏,取材于春秋时期伍子胥逃难复仇的历史故事,经京剧艺人百年打磨,成为展现老生行当艺术魅力的代表作,全剧以“忠孝节义”为骨,以“悲愤沉雄”为韵,通过跌宕起伏的情节,塑造了伍子胥从忠臣到复仇者的复杂形象,唱念做打皆见功力,堪称京剧舞台上的“史诗级”作品。

故事背景始于楚平王听信谗言,冤杀太子建太傅伍奢及其长子伍尚,次子伍子胥(伍员)携家书逃亡,楚平王画影图形,悬赏捉拿,伍子胥辗转宋、郑等国,历经昭关被阻(一夜白头)、浣纱赠剑、鱼肠刺王僚等波折,最终投奔吴国,他辅佐阖闾夺位,练兵伐楚,破郢都后鞭尸楚平王,完成复仇,剧中人物性格鲜明:伍子胥(老生,忠勇悲愤)、楚平王(净,奸狠残暴)、伍奢(老生,刚正忠烈)、专诸(净,侠义勇猛)、要离(武生,忍辱负重),冲突激烈,张力十足。

经典剧目串联起伍子胥的复仇之路,各折戏均有独特亮点:

| 剧目名称 | 核心情节 | 经典唱段举例 |

|---|---|---|

| 《战樊城》 | 伍子胥兄长战死,楚平王派兵追杀 | “叹先人功勋盖世遭不幸” |

| 《文昭关》 | 困守昭关,一夜白头,焦虑中见决绝 | “一轮明月照窗前,愁人心中似箭穿” |

| 《浣纱记》 | 浣纱女赠饭赠剑,伍子胥许以日后相报 | “浣纱女真义侠” |

| 《鱼肠剑》 | 专诸刺王僚,伍子胥借力入吴 | “一事无成两鬓斑” |

| 《刺王僚》 | 阖闾宴请王僚,专诸献鱼肠剑行刺 | “列国之中干戈厚” |

| 《打棍出箱》 | 伍子胥诈死出箱,展现老生摔打功 | “我本当不把相府进” |

艺术特色上,《伍子胥》集中展现京剧老生的“唱念做打”精髓,唱腔以西皮表现激昂(如《文昭关》快板),二黄抒发悲怆(如《浣纱记》散板),真假声结合,苍劲有力;表演上,髯口功(甩、挑、撩)、眼神戏(焦虑、决绝、悲愤)细腻传神,过昭关时的“僵尸”身段、鞭尸时的“甩发”技巧,尽显人物内心;行当上,老生的“衰派”戏份突出,通过褶皱脸谱、蹒跚步态,将伍子胥从青年到中年的沧桑刻画入微,成为后世演员必修课。

FAQs

问题1:京剧《伍子胥》中“伍员白头”的情节有何历史依据?

答:历史典籍《史记·伍子胥列传》载,“昭关隘险,楚复兵塞之”,伍子胥“遂与胜独步俱行,不得关,几不得脱”,京剧艺术化处理为“一夜白头”,既强化戏剧冲突,又通过夸张的外貌变化(白髯、褶皱脸谱)表现人物极致的焦虑与绝望,成为京剧“以形写神”的经典范例。

问题2:为什么说《伍子胥》是老生行当的“开蒙戏”?

答:该剧涵盖老生唱腔(西皮、二黄多种板式)、念白(韵白、散白)、做功(身段、髯口功)、武打(摔打、靠功),难度适中又全面,尤其《文昭关》《打棍出箱》等折子戏,能系统训练老生的基本功,从余叔岩到马连良,诸多大师均以此戏为开蒙,故有“学老生必学《伍子胥》”之说。