京剧《托兆碰碑》是传统杨家将系列中极具悲壮色彩的剧目,以北宋抗辽为背景,聚焦杨家三代忠烈的命运悲剧,通过杨继业(老令公)碰碑殉国、魂魄托梦杨六郎(杨延昭)的情节,深刻展现忠义报国的精神与奸佞当道的黑暗现实,剧情层层递进,情感跌宕起伏,成为京剧老生、武生行当的经典代表。

剧情梗概

故事始于宋太宗年间,辽国大举入侵,宋太宗御驾亲征,命潘仁美为监军,杨继业为元帅,率杨家将出征,潘仁美因早年与杨继业有隙(一说为杨继子杨七郎误杀其子潘豹),怀恨在心,处处掣肘,交战中,宋军被困两狼山,杨继业率部突围,因潘仁美不发援兵,致使粮草断绝,伤亡惨重。

危急时刻,杨继业派第七子杨延贵(七郎)回朝搬兵,潘仁美假意应允,实则设下毒计,以“幽州城外比武射箭”为名,命军士乱箭齐发,将七郎活活射死在芭蕉树下(此为《七郎搬兵》剧情,《托兆碰碑》中通过托梦交代结局),杨继业得知七郎惨死,悲愤交加,又见援兵无望,决定以死明志,他率残部突围至两狼山,面对李陵碑,仰天长叹:“我为宋朝大将,不能扫平北番,反被奸臣所害,有何面目见先帝于泉下!”言罢,猛力撞向石碑,当场殉国,时年59岁。

杨继业死后,魂魄不散,飘至三关(幽州、飞虎、太原),恰逢其第六子杨延昭(杨六郎)镇守三关,深夜,杨继业魂头(京剧舞台道具,象征鬼魂的白布套)戴白、穿白孝服,在阴风阵阵中现身,于杨六郎帐外“托兆”,他向杨六郎哭诉自己被困两狼山、七郎被潘仁美射死的冤屈,嘱托杨六郎“替父报仇,保家卫国”,并叮嘱杨家后代要“尽忠报国,莫负朝廷”,杨六郎从梦中惊醒,悲痛欲狂,决心查明真相,为父弟申冤,继续镇守三关,抵御辽兵。

《托兆碰碑》的核心冲突在于“忠”与“奸”的对立:杨继业父子以血肉之躯捍卫家国,却遭奸臣陷害;而托梦情节则将悲剧推向高潮,既表现了杨继业至死不渝的忠义精神,也暗示了杨家将悲剧的延续性——杨六郎虽暂保三关,却难逃奸臣构陷的宿命,为后续“杨家将满门忠烈”的故事埋下伏笔。

主要人物关系及事件表

| 角色 | 身份 | 核心事件 | 情感/象征意义 |

|---|---|---|---|

| 杨继业(老令公) | 宋朝元帅,杨家将第二代 | 困守两狼山、七郎被杀、碰碑殉国 | 忠义不屈、悲剧英雄的典型 |

| 杨延昭(杨六郎) | 杨继业第六子,镇守三关 | 父魂托兆、立誓报仇、继续抗辽 | 忠孝两全、家族精神的传承者 |

| 潘仁美 | 宋朝监军,杨家将仇人 | 坐视不援、射死七郎、陷害杨继业 | 奸佞当道、封建王朝的黑暗面 |

| 杨延贵(七郎) | 杨继业第七子 | 搬兵遇害、乱箭穿身 | 年轻忠烈的牺牲,强化悲剧性 |

剧目艺术特色

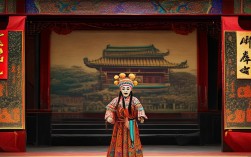

作为京剧传统戏,《托兆碰碑》在舞台表现上极具特色,托梦一场是全剧高潮,通过“魂头”“鬼步”等传统表演手法,营造出阴森悲凉的意境:杨继业魂魄身着白孝袍,头戴白高帽,面涂青色油彩,在幽暗的灯光下飘忽而至,唱腔苍凉悲怆(多为“二黄导板”“二黄散板”),如“一见六郎泪满腮,千言万语口难开”,将未尽之言、未了之仇倾泻而出,杨六郎的唱腔则从惊愕到悲痛,转为激昂,表现其从梦中醒悟后的坚定。

碰碑一折则通过武生的“摔僵尸”特技(杨继业撞碑后向后倒地,身形僵直,象征气绝身亡),配合铿锵的锣鼓点,将英雄末路的悲壮感推向极致,整出戏唱做并重,既有老生唱腔的苍劲,又有武做工架的刚劲,充分展现了京剧“以形传神”的艺术魅力。

相关问答FAQs

Q1:《托兆碰碑》中,杨继业为何选择碰碑殉国,而非投降或突围?

A1:杨继业碰碑殉国是多重因素作用的结果,从性格上看,他一生以“忠义”为准则,深受儒家思想影响,认为“战死沙场是武将本分”,投降辽国有辱使命;从现实困境看,两狼山已被辽军层层包围,且粮草断绝、伤亡惨重,突围无望;从情感层面看,七郎被潘仁美射死的消息让他彻底心灰意冷,对朝廷奸臣当道感到绝望,最终以死明志,既是对奸臣的无声抗议,也是对“忠君报国”信念的坚守,这一选择强化了人物的悲剧色彩,也成为杨家将“精忠报国”精神的象征。

Q2:京剧《托兆碰碑》为何能成为经典?其核心精神是什么?

A2:《托兆碰碑》能成为经典,首先在于其强烈的戏剧冲突和悲壮情感:忠臣与奸佞的对抗、个体命运与家国大义的交织、英雄末路的苍凉,都极具感染力,舞台艺术表现成熟:托梦的阴森氛围、碰碑的震撼场面、唱腔的情感张力,使剧情与表演完美融合,其核心精神是“忠义报国”——杨继业父子明知前路凶险,仍以血肉之躯捍卫家国,这种“舍小家为大家”的奉献精神,以及面对奸佞不屈服、面对死亡不畏惧的气节,超越了时代局限,成为中华民族传统文化的重要组成部分,至今仍能引发观众共鸣。