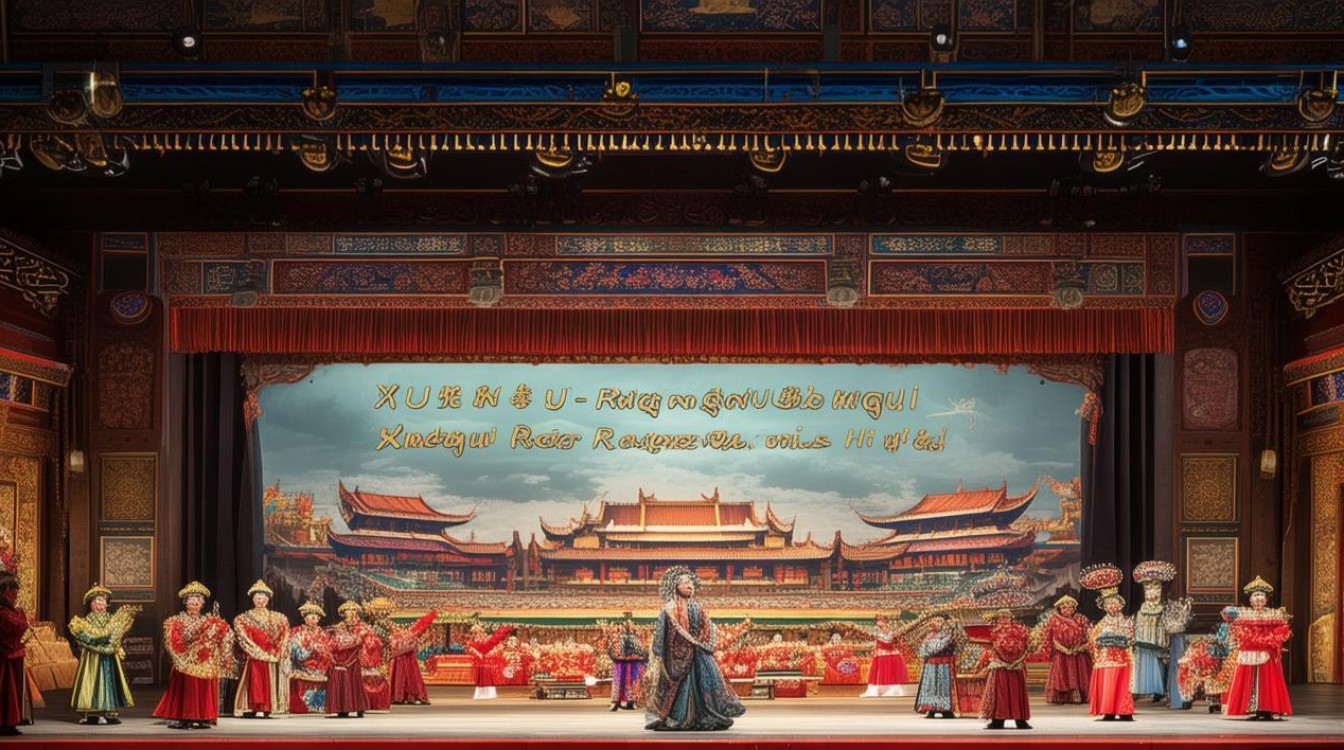

《薛仁贵认亲》作为河南豫剧的传统经典剧目,以唐代名将薛仁贵征东为背景,演绎了一段集悲欢离合、忠义亲情于一体的动人故事,这出戏自清代以来便活跃于豫剧舞台,凭借跌宕的剧情、鲜明的人物和浓郁的豫剧韵味,成为深受观众喜爱的“全场大戏”,不仅展现了中原文化的厚重,更传递了“忠孝节义”的传统价值观。

故事始于薛仁贵贫寒之时,与妻子柳金花相守虽清苦却恩爱,后因唐王征东,薛仁贵投军从戎,离别前与柳金花立下“不取功名不还乡”的誓言,征东路上,薛仁贵屡建奇功,官拜“平辽王”,却因战乱与家中失散,而柳金花苦守寒窑,含辛茹苦养大儿子薛丁山,多年间杳无丈夫音讯,生活困顿,多年后,薛仁贵得胜回朝,途经寒窑附近,恰逢儿子薛丁山奉命巡边,父子因误会发生冲突,柳金花见丈夫归来,却因多年分离、薛丁山不知其父身份,引发了一系列矛盾,柳金花以薛仁贵留下的信物为证,哭诉往事,薛仁贵与妻儿相认,一家人团圆收场,剧情通过“离别—苦守—误会—相认”的层层递进,将个人命运与家国情怀交织,既有征战的豪迈,又有家庭的温情,更有失而复得的珍贵。

剧中人物形象鲜明,情感张力十足,薛仁贵作为核心人物,既有“马踏淤泥河”的勇武,也有面对妻儿时的愧疚与柔情,演员需以“唱念做打”展现其性格的多面性;柳金花则是传统女性的典范,她的“苦守”与“坚韧”通过悲怆的唱腔和细腻的身段传递,如《寒窑》一折中“柳金花坐寒窑泪流满面”的唱段,将多年孤苦与期盼演绎得催人泪下;薛丁山的年少冲动与后来的悔悟,也为故事增添了代际冲突与和解的深意,豫剧的表演特色在这出戏中体现得淋漓尽致:唱腔上,豫东调的高亢激昂表现薛仁贵征战的豪迈,豫西调的悲凉婉转诉说柳金花的苦楚;身段上,武将的“趟马”“打出手”展现英姿,旦角的“水袖功”“圆场步”传达悲情;道具与布景虽简洁,但“寒窑”“帅旗”等元素营造出强烈的戏剧氛围,让观众沉浸其中。

这出戏之所以能历久弥新,不仅因其剧情引人入胜,更因其传递的情感共鸣,它让观众看到,无论贫富贵贱,亲情与忠义始终是人生的底色,舞台上,演员们以扎实的功底将“认亲”时的悲喜交集传递给每一位观众,成为检验豫剧演员实力的“试金石”,也承载着观众对团圆、正义的美好向往。

相关问答FAQs

问:《薛仁贵认亲》中柳金花的哪些唱段最能体现人物情感?

答:柳金花的唱段以悲情见长,最具代表性的是《寒窑苦守》中的“柳金花坐寒窑泪流满面”和《认亲哭诉》中的“薛郎啊,你走时留下言万句”,前者用豫西调慢板,唱腔低回婉转,节奏舒缓,字字含泪,将多年独守寒窑的孤苦、对丈夫的思念刻画得入木三分;后者则通过节奏的加快与声腔的起伏,从委屈到愤懑,再到最终的释然,层层递进地展现她得知真相后的复杂情感,极具感染力。

问:豫剧《薛仁贵认亲》的表演中,哪些细节最能体现“认亲”时的戏剧冲突?

答:“认亲”一戏的冲突主要通过“信物”与“台词”的细节展现,一是柳金花拿出薛仁贵临别所赠的“罗裙”和“家书”,信物上的旧痕与字迹成为关键证据;二是薛丁山因误会父亲“抛妻弃子”而拔剑相向,薛仁贵则以“丁山啊,你可知你母为你苦守寒窑十八载”的质问打破僵局;三是柳金山哭诉“你父走时为白丁,今日回来穿蟒袍”,通过身份对比揭示误会根源,这些细节让相认过程既充满张力,又饱含深情,成为全剧的高潮。