国家京剧院作为新中国成立最早的国家级京剧艺术表演团体,自1955年成立以来,始终肩负着传承、发展、创新京剧艺术的重要使命,汇聚了一代又一代京剧名家,从梅兰芳、周信芳到李维康、于魁智等,他们以精湛的技艺推动京剧艺术走向世界,在这座艺术殿堂中,中生代演员尚天宇正以其扎实的功底、鲜明的风格和对传统艺术的敬畏之心,逐渐成为京剧舞台上的中坚力量,为京剧的当代传承注入新的活力。

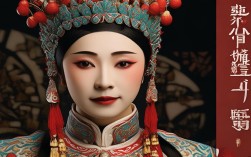

尚天宇自幼受家庭熏陶喜爱京剧,10岁考入中国戏曲学院附中,系统学习京剧老生表演,师从王凤卿、李和曾等名家,打下坚实的基本功,2005年,他以优异的成绩进入国家京剧院,从跑龙套、演配角起步,凭借对艺术的执着与天赋,逐渐在舞台上崭露头角,他主攻马派(马连良)艺术,嗓音高亢清亮,扮相儒雅大气,台风稳健大方,既继承了马派“巧、俏、帅、脆”的表演精髓,又融入了自身对人物的理解,形成了“以情带声、声情并茂”的艺术特色,在传统戏《赵氏孤儿》中,他饰演的程婴历经二十年忍辱负重,通过眼神的细微变化、唱腔的跌宕起伏,将这位“义仆”的忠义与沧桑刻画得入木三分;在《四郎探母》中,他既展现了杨延辉“坐宫”时的思乡之苦,又通过“叫小番”等高亢唱段,将马派“擞音”的运用技巧展现得淋漓尽致,赢得观众阵阵喝彩。

为了更好地传承京剧艺术,尚天宇不仅深耕传统剧目,还积极参与新编戏的创作与探索,在新编历史剧《丝路长城》中,他突破行当限制,塑造了有勇有谋的边关将领形象,唱腔设计上融合了老生与武生的特点,既保留了京剧的韵味,又增添了人物的英雄气概;在现代戏《红灯记》中,他饰演的李玉和更是将革命者的坚定与无畏传递给每一位观众,成为青年演员学习现代戏的典范,除了舞台表演,他还投身京剧普及工作,走进校园、社区开展讲座,通过“京剧体验课”让更多年轻人了解京剧、爱上京剧,用实际行动践行“传承不守旧、创新不离根”的艺术理念。

尚天宇的艺术成长离不开国家京剧院这个高端平台的滋养,剧院定期组织名家指导、剧目排练、国内外巡演,为他提供了与顶尖艺术家同台切磋、向国际舞台展示京剧魅力的机会,近年来,他随团出访美国、英国、法国等30多个国家和地区,在林肯艺术中心、大都会歌剧院等世界级舞台演出,让外国观众感受到京剧艺术的独特魅力,被外媒评价为“中国京剧的年轻使者”。

以下是尚天宇部分代表剧目及艺术特色简表:

| 剧目类型 | 代表作品 | 角色 | 艺术特色 |

|---|---|---|---|

| 传统戏 | 《赵氏孤儿》 | 程婴 | 唱腔苍劲悲怆,表演细腻传神,突出人物内心挣扎 |

| 传统戏 | 《四郎探母》 | 杨延辉 | 马派韵味浓厚,唱腔高亢流畅,展现“情”与“忠”的矛盾 |

| 新编戏 | 《丝路长城》 | 李广 | 融合老生与武生技巧,身段矫健,唱腔激昂 |

| 现代戏 | 《红灯记》 | 李玉和 | 塑造革命者形象,念白铿锵有力,表演刚毅果断 |

相关问答FAQs

问:尚天宇在京剧传承中如何平衡传统与创新?

答:尚天宇始终秉持“守正创新”的原则,一方面深入研究马派经典剧目,如《定军山》《群英会》等,严格遵循传统表演规范,确保京剧艺术的“根”与“魂”;他积极尝试新题材、新形式,如在年轻观众中流行的“沉浸式京剧”中探索互动表演,在音乐伴奏中适度融入交响乐元素,但始终以京剧声腔、程式动作为核心,避免过度西化,让创新服务于人物塑造和故事表达,实现传统艺术与现代审美的有机结合。

问:尚天宇对青年京剧爱好者学习京剧有何建议?

答:尚天宇认为,青年爱好者学习京剧首先要“爱”与“敬”,真正热爱京剧艺术,敬畏传统文化,不能急于求成;其次要“打基础”,从唱念做打的基本功练起,多观摩名家演出,模仿但不盲从,逐步形成自己的风格;最后要“走出去”,通过参与京剧社团、线上交流平台等方式,将所学知识转化为实践,在互动中感受京剧的魅力,他常说:“京剧不是博物馆里的文物,而是活在当下的艺术,年轻人用现代方式理解它、传播它,就是最好的传承。”