《牡丹亭还魂记》(简称《牡丹亭》)是明代剧作家汤显祖的“临川四梦”中最负盛名的代表作,被誉为“中国古典戏曲的巅峰之作”,自1598年问世以来,这部以“情至”为主题的作品跨越四百年时光,依然以其深邃的思想、动人的情节和精美的文辞滋养着无数观众与读者,所谓“戏曲牡丹亭全集”,通常指以《牡丹亭》为核心,涵盖不同版本剧本、曲谱校注、研究文献、演出影像及相关解读的系统性汇编,为研究者和爱好者提供了全面了解这部经典的窗口。

汤显祖生活在明代晚期,当时程朱理学盛行,“存天理,灭人欲”的思想禁锢着人们的情感,在这样的背景下,他以“情不知所起,一往而深,生者可以死,死可以生”为创作理念,塑造了杜丽娘这一追求自由、敢于反抗封建礼教的女性形象。《牡丹亭》通过“情”与“理”的冲突,展现了个体生命意识的觉醒,其思想深度在当时可谓惊世骇俗,全集收录的剧本版本多样,包括明代容与堂刊本、汲古阁刊本等早期刻本,以及近现代学者校勘的整理本,如钱南扬《汤显祖戏曲集》、徐朔方《汤显祖诗文集》等,这些版本在文字校订、情节梳理上各有侧重,为研究者提供了丰富的文本参照。

剧情围绕南安太守杜宝之女杜丽娘与书生柳梦梅的爱情展开,杜丽娘自幼受封建教育束缚,却偶然在游园时感受到春光的美好,梦中与柳梦梅相会,醒后因思念成疾而逝,死后她的魂魄继续寻找柳梦梅,最终还魂复生,与柳梦梅终成眷属,这一情节看似奇幻,实则蕴含着对“情”的力量的高度肯定——它超越生死,打破礼教,成为个体追求幸福的终极动力,全集常通过表格形式梳理主要人物关系与关键情节,

| 人物 | 身份 | 关键情节 | 象征意义 |

|---|---|---|---|

| 杜丽娘 | 南安太守之女 | 游园惊梦、伤情而逝、还魂与柳梦梅结合 | 追求个性解放的女性形象 |

| 柳梦梅 | 穷困书生 | 拾得杜丽娘画像、掘坟还魂、金榜题名 | 真诚勇敢的爱情追求者 |

| 杜宝 | 南安太守、杜丽娘父 | 顽固礼教、反对女儿婚事、最终认可 | 封建礼教的代表 |

| 春香 | 杜丽娘丫鬟 | 伴游园、闹学、推动情节发展 | 朴素的反抗意识 |

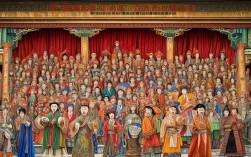

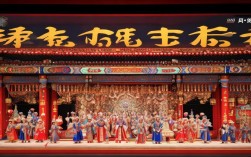

《牡丹亭》的艺术成就不仅在于情节,更在于其精美的曲文与独特的表演体系,全集收录的曲谱多为“昆腔”工尺谱,保留了“水磨腔”的细腻婉转,如“皂罗袍”中“原来姹紫嫣红开遍,都付与断井颓垣”的唱词,以景抒情,将杜丽娘的内心哀愁展现得淋漓尽致,表演上,昆曲讲究“载歌载舞”,杜丽娘的“游园”“惊梦”“寻梦”等折子戏,通过身段、唱腔的精妙配合,将人物的内心世界外化为舞台形象,成为戏曲表演的经典范式,全集常附有历代名家的演出录像或剧照,如梅兰芳、俞振飞等艺术家的演绎,为后世传承提供了范本。

在文化传承方面,《牡丹亭全集》的价值远超剧本本身,它不仅收录了汤显祖的原著,还包含明清以来的文人评点(如冯梦龙《风流梦》改本)、近代学者的研究论文(如王国维《宋元戏曲史》中对《牡丹亭》的论述)、当代改编版本(如白先勇青春版《牡丹亭》的剧本与创作手记)等,形成了一个从文本到舞台、从历史到当下的完整文化链,这种“全集”式的汇编,既保留了经典的原始风貌,又展现了其在不同时代的接受与演变,为研究中国戏曲的传承与创新提供了重要资料。

相关问答FAQs

Q1:《牡丹亭》为何被称为“东方罗密欧与朱丽叶”?两者有何异同?

A:两者都讲述了青年男女冲破阻碍的爱情悲剧,但核心主题与结局截然不同。《罗密欧与朱丽叶》的悲剧源于家族世仇,最终以双方死亡告终,强调“生不能相守,死则求永恒”的悲怆;而《牡丹亭》的“情”超越生死,杜丽娘为情“死”,更因情“生”,最终与柳梦梅团圆,突出“情”对现实的改造力量。《牡丹亭》融入了中国传统文化中的“魂魄”“还魂”等观念,奇幻色彩更浓,且以“大团圆”结局寄托了对理想爱情的肯定,这与《罗密欧与朱丽叶》的纯粹悲剧性形成鲜明对比。

Q2:《牡丹亭全集》与单行本剧本相比,有哪些独特价值?

A:单行本剧本通常只收录汤显祖的原著文本,而《牡丹亭全集》是一个综合性文化资料库,其价值体现在三个方面:一是文本多样性,包含不同版本的剧本、校勘记、异文对照,便于研究者比较文本流变;二是资料完整性,涵盖曲谱、演出身谱、历史演出记录、名家访谈等,为舞台实践提供参考;三是研究系统性,收录历代研究文献、当代学术论文及改编案例,呈现了《牡丹亭》从明清到当代的接受史,是学术研究与文化传承的重要工具书。