洛阳桥,这座横跨福建泉州湾的古桥,不仅是中国古代桥梁建筑的杰作,更成为戏曲艺术取之不尽的创作源泉,作为北宋时期由蔡襄主持修建的跨海石梁桥,洛阳桥的修建过程充满了艰辛与智慧,而围绕它产生的民间传说、历史故事,被不同地方剧种搬上舞台,形成了独具特色的“洛阳桥戏曲”系列,成为展现闽南文化、弘扬工匠精神的重要载体。

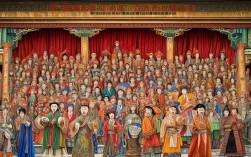

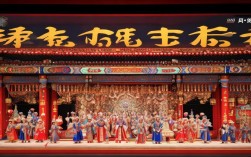

洛阳桥戏曲的题材主要源于两大维度:一是历史真实,即蔡襄主持修建洛阳桥的艰辛历程,如选址、技术攻关、资金筹措等;二是民间传说,如“义波和尚化缘”“海神助工”“蔡襄祈风”等充满奇幻色彩的故事,这些题材既展现了古代劳动人民的智慧与毅力,又融入了闽南地区对海洋的敬畏、对神灵的信仰,为戏曲提供了丰富的戏剧冲突和情感表达空间,在长期的流传中,洛阳桥戏曲逐渐形成了以闽南地方剧种为主、多剧种并存的格局,其中梨园戏、高甲戏、莆仙戏等剧种的版本最具代表性,它们通过不同的艺术手法,共同演绎着这座古桥的文化记忆。 来看,洛阳桥戏曲可分为“历史正剧”与“民间传奇”两类,历史正剧以《蔡襄造桥》《万安桥》为代表,侧重展现蔡襄作为官员的责任担当与科学精神,剧情围绕桥基稳固、潮水冲击、石材运输等技术难题展开,通过官员、工匠、民众等角色的互动,再现了古代大型工程的协作场景,而民间传奇则以《洛阳桥传奇》《义波化缘》为代表,将神话元素融入现实故事,如义波和尚为筹集资金“沿钵化缘”,感动善心人士;海神在暴风雨中送来木材,助工匠渡过难关等情节,这些充满浪漫色彩的想象,让戏曲更具观赏性和感染力,不同剧种对同一题材的处理也各有特色:梨园戏作为泉州古老的地方剧种,其《洛阳桥》唱腔婉转细腻,表演程式严谨,侧重展现人物内心的情感波澜,如蔡襄面对工程压力时的焦虑与坚定;高甲戏则以其丑角表演见长,在《蔡襄造桥》中加入工匠、小市民等喜剧角色,通过夸张的肢体语言和诙谐的对白,增强了戏剧情节的趣味性;莆仙戏《洛阳桥》则保留了大量宋元南戏遗风,唱腔古朴典雅,舞美设计融入了闽南海洋文化的元素,如用蓝色绸缎模拟海浪,用灯光营造“海神显灵”的奇幻氛围。

洛阳桥戏曲的艺术特色不仅体现在剧情和表演上,更在音乐、舞美等方面融合了闽南地域文化,音乐方面,各剧种均采用本声腔的经典曲牌,如梨园戏的“下南腔”高亢激昂,适合表现修建桥时的集体劳作场面;高甲戏的“腔调”则吸收了闽南歌谣的元素,旋律明快,贴近生活,舞美设计上,古桥、海浪、渔船等意象成为核心符号,有的剧目通过旋转舞台展现“桥从无到有”的过程,有的则用多媒体技术呈现“海神送材”的奇幻场景,既保留了传统戏曲的写意性,又融入了现代舞台技术的写实感,戏曲中的服饰、道具也颇具匠心:蔡襄的官服采用明代形制,体现历史厚重感;工匠的短打服装则沾满“泥浆”,凸显劳动艰辛;而“海神”角色的服饰以蓝色为主,缀以珍珠、贝壳等装饰,象征海洋的神秘与富饶。

作为闽南文化的重要载体,洛阳桥戏曲不仅具有艺术价值,更承载着历史记忆和文化认同,通过戏曲的演绎,洛阳桥从一座实体建筑升华为文化符号,成为连接古代与现代、现实与传说的精神纽带,这些剧目仍在闽南地区的庙会、节庆中频繁上演,年轻一代演员通过创新表演形式,让古老的故事焕发新生,而洛阳桥戏曲也被列入非物质文化遗产名录,得到更好的保护与传承。

相关问答FAQs

Q1:洛阳桥戏曲主要涉及哪些剧种?各有什么特点?

A1:洛阳桥戏曲主要涉及梨园戏、高甲戏、莆仙戏等闽南地方剧种,梨园戏历史悠久,唱腔细腻,表演程式严谨,擅长刻画人物内心;高甲戏以丑角表演见长,风格诙谐幽默,贴近民间生活;莆仙戏保留宋元南戏遗风,唱腔古朴,舞美融合海洋文化元素,富有地域特色。

Q2:《洛阳桥》戏曲中的“义波化缘”情节有何文化内涵?

A2:“义波化缘”情节源于民间传说,讲述义波和尚为修建洛阳桥挨家化缘,甚至自沉海中以感化民众,这一情节既体现了“众人拾柴火焰高”的集体精神,也反映了闽南地区对“舍己为人”美德的推崇,同时通过宗教元素的融入,展现了民间信仰与工程建设的结合,增强了戏曲的感染力和文化厚度。