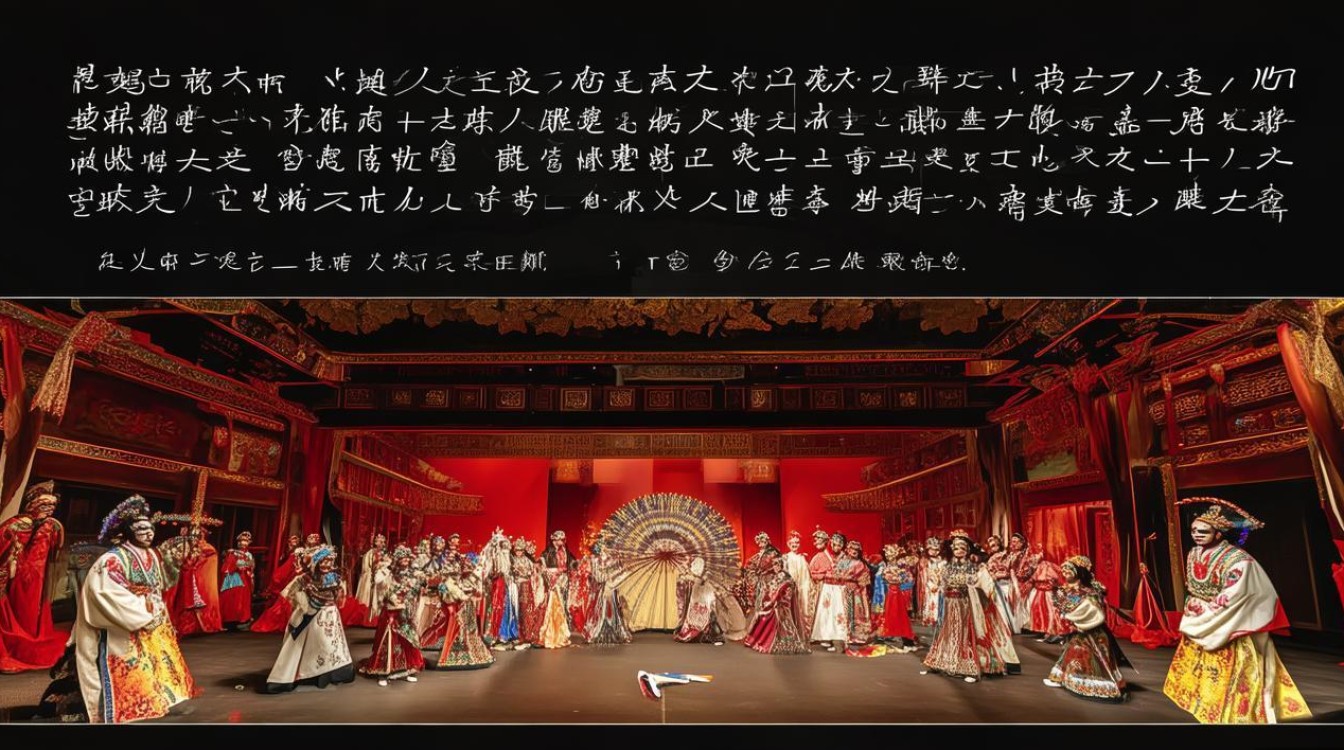

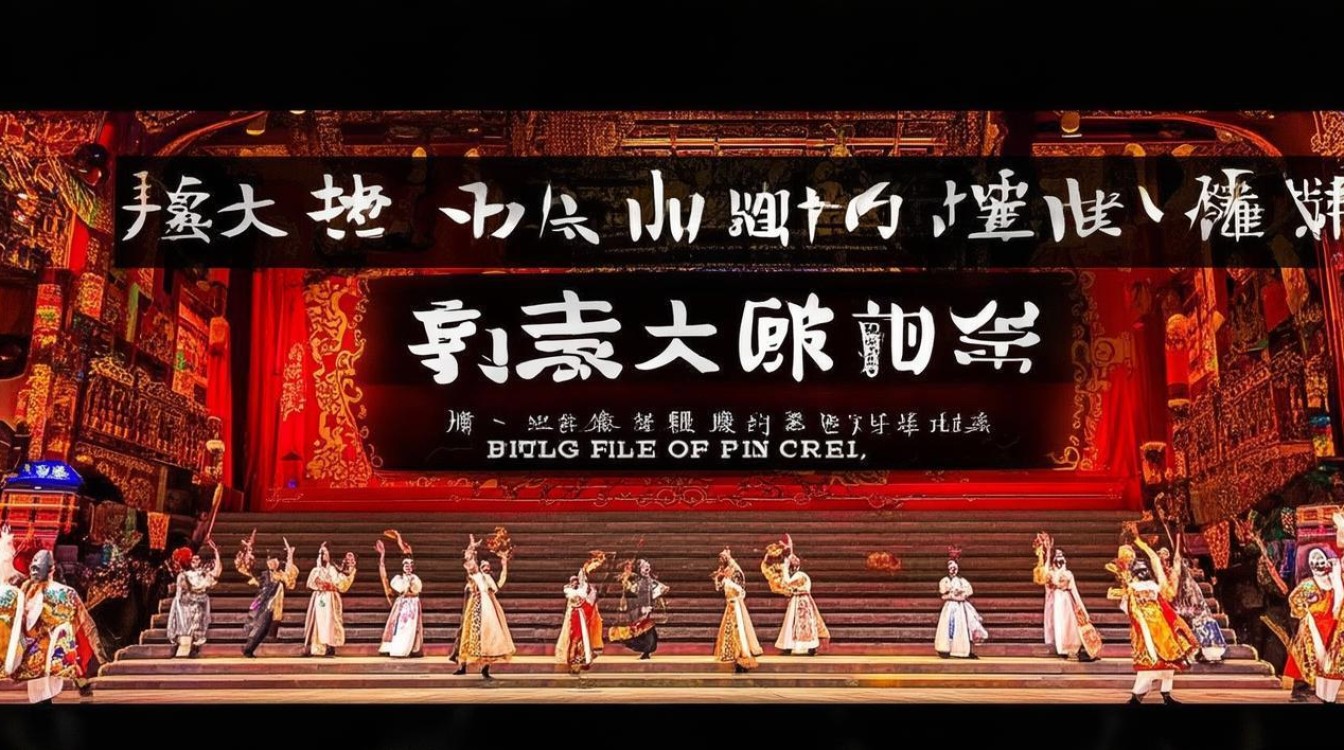

京剧《战樊城》是传统剧目《伍子胥》系列的开篇之作,取材于《东周列国志》,讲述了春秋时期楚国大将伍奢遭奸臣费无极陷害,其子伍员(伍子胥)与兄长伍尚被迫逃亡,最终伍员独闯樊城、历经艰险奔吴国复仇的故事,全剧以“忠奸斗争”为主线,交织着兄弟情义、家国仇恨与个人抉择,展现了伍员从忠臣到复仇者的心路历程,凸显了京剧“唱念做打”的深厚功力。

故事背景

春秋时期,楚国楚平王在位时,昏聩多疑,宠信奸佞,太傅费无极为讨好太子建,曾为平王迎娶秦国公主,后见公主貌美,便怂恿平王自纳为妃,此事遭太子太傅伍奢反对,费无极由此怀恨在心,又恐太子继位后对自己不利,遂设计陷害:先是诬称太子与伍奢密谋造反,迫使平王囚禁伍奢;后又以“伍奢二子皆乃人杰,若不除之,必为楚患”为由,诱骗平王召伍奢长子伍尚、次子伍员进京,欲斩草除根。

剧情发展

祸起萧墙:奸臣进谗,忠臣蒙难

费无极的阴谋让伍家陷入绝境,伍奢被囚于郢都狱中,平王命其修书召二子回京,实则欲一并杀害,伍尚为人忠厚,得信后悲痛欲绝,欲赴京与父同死;伍员则敏锐察觉到其中有诈,劝兄长:“此乃奸贼之计,父亲若遭不测,我兄弟二人若赴郢都,无异于自投罗网!不如你我分头逃亡,他日寻机为父报仇。”伍尚虽知凶多吉少,却念及“父命难违”,最终执意前往,临别前与伍员抱头痛哭,嘱其“保全性命,以继伍氏香火”。

伍尚抵达郢都,与父亲一同被平王斩首,伍员则带着家眷连夜逃亡,楚平王得知后大怒,命大将武城黑率兵三千,火速追拿,并悬赏“活捉伍员者赏万石粟,封执珪;杀死者赏五千石粟,封执帛”,一场针对伍家的灭门之祸,正式拉开帷幕。

兄弟诀别:忠孝两难,生死抉择

伍员逃亡途中,得知兄长已死,悲愤交加,立下血誓:“我伍员不报此仇,誓不为人!”追兵已至樊城(今湖北襄阳附近)附近,樊城守将斗谷於菟(字子文)素与伍家交好,暗中放行,伍员得以率残部入樊城暂避。

楚将武城黑率兵围樊城,派人下书劝降,称:“若伍员出城归降,可免樊城百姓涂炭。”伍员知其诈降之计,却念及城中百姓安危,不愿连累城民,遂决定弃城突围,临行前,他对樊城百姓哭诉:“非我伍员无情,实奸臣逼迫!他日我若得志,必再来此地厚报!”百姓闻言,无不落泪,纷纷暗中相助。

伍尚的魂灵(京剧中的“鬼魂”处理)出现,与伍员最后诀别,兄长魂灵嘱托:“弟勿为我悲伤,速速逃往吴国,借兵复仇!伍氏血脉,全赖你一人延续!”伍员强忍悲痛,与兄长魂灵拜别,这一场“人鬼情未了”的戏码,将兄弟情义与忠孝矛盾推向高潮。

战樊城:孤军突围,血染疆场

樊城之战是全剧的核心冲突,伍员手下仅有残部数百人,而楚军兵强马壮,且占据地利,伍员深知此战凶多吉少,却毅然率众突围,京剧舞台上,通过“起霸”“走边”等程式化表演,展现伍员的武艺高强:他身披白甲,手持长枪,在楚军阵中左冲右突,如入无人之境。

战况惨烈:伍员的部下或战死或被俘,连战马也被楚军射伤,伍员本人身中数箭,却始终不肯后退,口中高呼:“杀贼!杀贼!”这一段的“枪花”“跌扑”等技巧,淋漓尽致地表现了伍员视死如归的英雄气概,伍员趁楚军松懈之际,杀出一条血路,仅率少数亲兵逃离樊城,奔向吴国方向。

逃亡吴国:忍辱负重,复仇之始

逃离樊城后,伍员开始了长达数年的逃亡生涯,途中,他“一夜须白”(传说中伍员过昭关,一夜白头,京剧《文昭关》即讲述此段),历尽艰辛:过昭关时,因楚国关隘盘查严密,幸得隐士东皋公相助,才得以脱身;渡长江时,渔夫赠食,伍员留下宝剑以示谢意,并嘱“日后若得富贵,必不相忘”。

历经千难万险,伍员终于抵达吴国,此时的吴国公子光(后即位为吴王阖闾)正欲夺权,急需人才伍员投奔后,向公子光献策:先助其刺杀吴王僚夺取王位,再借吴国兵力伐楚复仇,公子光大喜,以伍员为客卿,自此,伍员的复仇之路,进入新的阶段。

人物与主题

《战樊城》塑造了多个性格鲜明的人物:伍员刚毅果决、智勇双全,从最初的“忠臣”到被迫成为“复仇者”,其转变充满悲剧色彩;伍尚忠厚孝义,明知是死仍赴郢都,展现了传统“忠孝”观念的束缚;费无极奸诈狠毒,是导致悲剧的根源;楚平王昏庸无能,听信谗言,最终自食恶果。

全剧通过伍家的遭遇,深刻揭露了封建统治集团的腐朽与黑暗,歌颂了下层文武的忠义精神,同时也引发了“忠与孝”“个人与家国”的伦理思考,京剧表演中,伍员的“唱腔”高亢激越(如“叹双亲”的反二黄),身段矫健有力(如“战樊城”的武打),将人物的悲愤、决绝与英雄气概展现得淋漓尽致,成为生行(武生)的经典剧目。

相关事件时间线(表格)

| 时间节点 | 关键事件 | 人物与细节 |

|---|---|---|

| 楚平王纳媳 | 费无极怂恿平王自纳秦公主 | 引发伍奢反对,埋下祸根 |

| 费无极进谗 | 诬陷伍奢父子谋反 | 平王囚伍奢,召二子进京 |

| 伍尚赴死 | 伍尚忠孝难两全,赴郢都与父同死 | 临别嘱伍员逃亡,延续伍氏血脉 |

| 伍员逃樊城 | 带家眷逃亡,楚军追捕 | 於菟暗中相助,入樊城暂避 |

| 樊城之战 | 伍员孤军突围,血战楚军 | 部下战死,伍员中箭,最终杀出重围 |

| 兄长魂灵诀别 | 伍尚魂灵嘱托伍员复仇奔吴 | “勿为我悲,速逃吴国,以继香火” |

| 逃亡吴国 | 过昭关、渡长江,历尽艰辛 | 一夜须白,渔夫赠食,终达吴国,助公子光夺权 |

FAQs

Q1:《战樊城》在京剧中的行当特点是什么?

A1:《战樊城》以武生行当为主,伍员的表演融合了“唱、念、做、打”四功:唱腔上以“西皮”“二黄”为主,如“叹双亲”的反二黄唱段,高亢悲愤,展现人物内心的悲痛;念白上韵白与京白结合,既有文臣的儒雅,又有武将的刚烈;做功上通过“髯口功”“身段”表现人物情绪,如逃亡时的“甩发”“跪步”,凸显其狼狈与决绝;打功则是全剧亮点,“枪花”“对刀”“跌扑”等技巧密集,展现伍员的武艺高强,樊城之战的“开打”场面紧张激烈,极具视觉冲击力,伍尚为老生行当,表演侧重“唱念”,突出其忠厚悲壮;费无极为净行(大花脸),勾白脸、吊眉眼,通过“身段”和“念白”的夸张表现其奸诈狠毒。

Q2:伍员在《战樊城》中的情感变化经历了怎样的过程?

A2:伍员的情感变化可分为三个阶段:第一阶段是“悲愤与无奈”,得知父亲被囚、兄长执意赴死时,他对奸臣的愤怒与对兄长的无奈交织,但此时仍抱有“忍辱偷生,待机复仇”的念头;第二阶段是“决绝与悲壮”,樊城之战中,部下战死、百姓受牵连,他意识到“独善其身”已无可能,遂立下“不复仇誓不为人”的血誓,情感从悲痛转向决绝;第三阶段是“隐忍与坚定”,逃亡途中历经磨难,一夜白头,但复仇之心愈发坚定,最终奔向吴国,情感从悲壮转向“忍辱负重,蓄势待发”,这一情感线,既展现了伍员的个人成长,也深化了“忠义不灭”的主题。