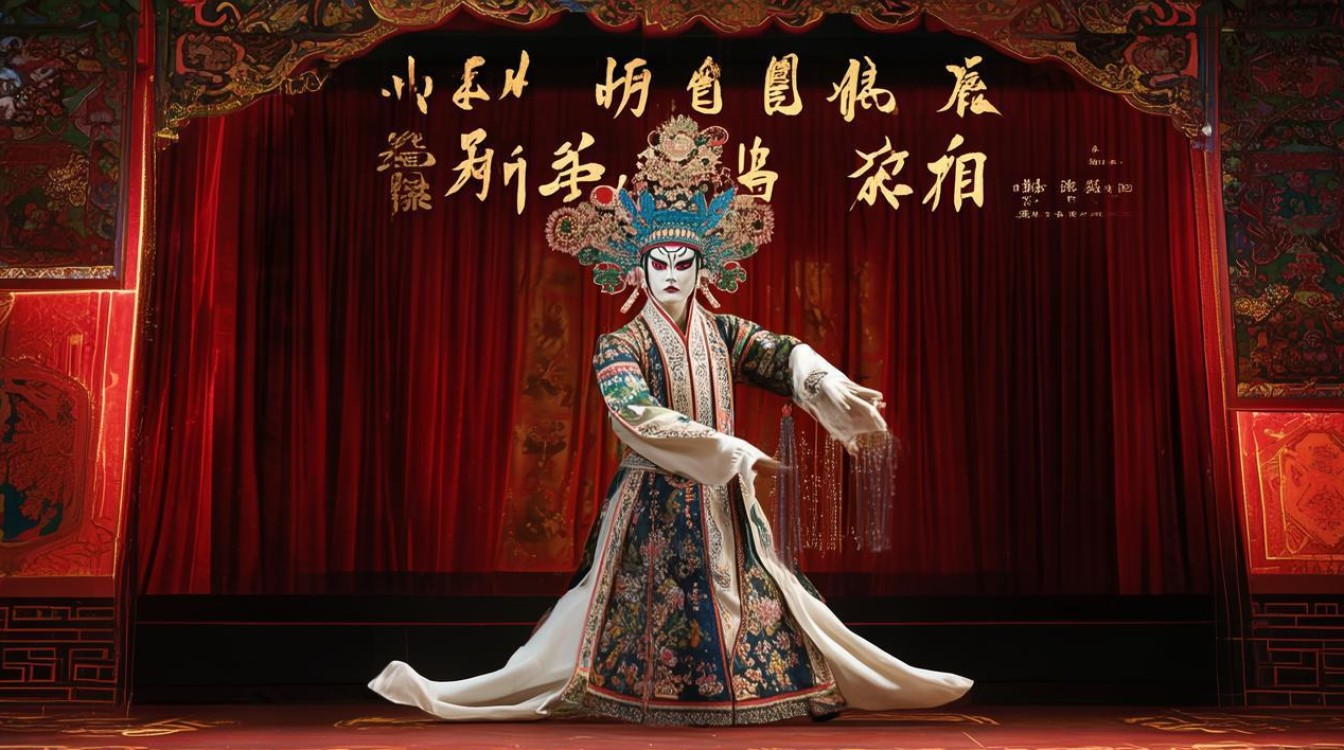

艺术照风格的京剧,是将百年戏曲的程式之美与现代摄影的艺术语言相融合的视觉创新,它既保留了京剧“唱念做打”的内核神韵,又通过光影、构图、色彩与场景重构,让生旦净丑的古典形象在镜头前焕发出新的生命力,这种风格并非简单的戏曲服饰展示,而是对京剧文化符号的现代化转译,让传统艺术在快消时代拥有了可被年轻群体感知的“视觉锚点”。

京剧作为国粹,其艺术魅力在于高度凝练的写意性——脸谱的一笔一画勾勒忠奸善恶,服饰的纹样色彩暗示身份地位,身段的一招一式承载情感叙事,而艺术照的介入,恰如为这些程式化表达注入了“当代滤镜”,摄影师不再满足于舞台灯光下的平面记录,而是以“导演思维”构建画面:用柔光滤镜弱化京剧舞台的浓墨重彩,让旦角的凤冠霞帔在逆光中泛起珍珠微光;用广角镜头捕捉武生“鹞子翻身”的动态张力,让靠旗的飘带在慢门拍摄中化为流动的线条;甚至用数字合成技术,将梅兰芳《贵妃醉酒》的经典身段与敦煌壁画的飞天背景叠加,让“东方美人”的意象在时空交错中延伸。

这种风格的创新,首先体现在对京剧核心元素的解构与重组,脸谱是京剧最具辨识度的符号,传统脸谱讲究“忠义红、刚黑、奸白”,艺术照则突破固定范式:年轻摄影师可能会用泼墨技法在模特额头绘制不对称脸谱,或将曹操的“白脸”与骷髅纹样结合,暗示“权谋背后的虚无”;旦角的“贴片子”不再是单一的月牙形,而是被设计成几何碎片状,搭配金属质感的耳坠,在冷色调背景中凸显疏离感,服饰方面,蟒袍的“龙纹”可被简化为银线刺绣,搭配破洞牛仔裤,让“帝王威严”与“街头叛逆”产生奇妙碰撞;梅派的“云肩”则与透明欧根纱叠加,在虚实之间传递“犹抱琵琶半遮面”的含蓄美。

身段与动态的捕捉,是艺术照风格京剧的灵魂所在,舞台表演讲究“三五步行遍天下,六七人百万雄兵”,而摄影镜头却能将这种“以虚代实”的瞬间凝固成永恒,比如拍摄《霸王别姬》,摄影师不会满足于虞姬自刎的静态定格,而是通过连续拍摄捕捉剑刃划过脖颈前一瞬的眉峰微蹙、水袖半垂的颤抖,再用后期处理为画面叠加一层朦胧的红色光晕,让“悲壮”情绪在视觉上具象化,武生“起霸”时的“提甲亮相”,则通过高速快门定格铠甲的反光与肌肉的线条,让“英武”不再仅是程式,而是可触摸的力量感。

场景与光影的运用,进一步强化了艺术照的叙事性,传统京剧舞台以“一桌二椅”为基底,而艺术照则将角色置于更具象征意义的环境中:青衣的“水袖功”可在烟雨江南的园林中拍摄,让飘带与柳枝共舞;净角的“架子花脸”可在斑驳的古城墙前取景,用粗粝的墙面纹理反衬脸谱的精细;甚至用纯黑或纯白背景,让京剧服饰的刺绣与纹样成为唯一的视觉焦点,如同博物馆中的文物特写,引导观众关注细节之美,光影上,侧光能突出脸谱的立体感,让曹操的白脸在阴影中显得阴鸷;逆光能让旦角的披风边缘泛起金边,仿佛“神佛降临”;而柔光箱的均匀补光,则能弱化模特的五官轮廓,让京剧的“写意”气质压倒摄影的“写实”属性。

这种风格的文化价值,在于搭建了传统与现代的沟通桥梁,当京剧元素以“艺术照”的形式出现在社交媒体上,年轻群体不再觉得“戏曲老派”,反而会为“原来京剧服饰这么华丽”“原来武生的动作这么酷”而惊叹,一些摄影师还会结合国潮IP,比如将京剧脸谱与动漫角色结合,或让模特穿着改良京剧服饰拍摄城市街景,让“国粹”从舞台走向生活,从“非遗”变成“时尚”。

艺术照风格的京剧也需警惕“形式大于内容”的误区,京剧的魅力终究在于“唱念做打”的综合呈现,若仅追求服饰与脸谱的视觉冲击,而忽略了角色背后的情感与文化内涵,便会沦为“空壳化”的符号堆砌,真正的艺术照风格京剧,应当是“形神兼备”——既让镜头成为京剧的“放大镜”,展现其被忽略的细节之美;也让京剧成为镜头的“灵魂”,赋予画面以深厚的文化底蕴。

相关问答FAQs

Q1:艺术照风格的京剧与传统京剧表演有何区别?

A1:传统京剧表演是“动态的、综合的舞台艺术”,强调唱腔、身段、念白与音乐的高度统一,通过程化动作讲述故事,观众需在剧场中感受现场氛围;而艺术照风格的京剧是“静态的、视觉化的摄影艺术”,聚焦于单个瞬间的构图、光影与色彩,通过服饰、脸谱、姿态传递情绪或文化符号,无需完整剧情,更注重画面的独立审美价值,前者是“流动的叙事”,后者是“凝固的诗”。

Q2:如何拍摄一组有故事感的京剧艺术照?

A2:首先需确定主题与角色,比如选择“贵妃醉酒”的“醉态”或“霸王别姬”的“悲情”,明确要表达的核心情绪;其次通过服饰、道具与场景强化叙事,如拍摄“醉酒”时可选用高脚杯、牡丹花等元素,场景设置为宫廷帷幔;再利用光影与动态捕捉传递情绪,比如用侧光突出贵妃面颊的红晕,用慢门拍摄水袖的飘动营造“眩晕感”;最后通过后期调色统一画面色调,如暖色调表现“繁华”,冷色调表现“悲怆”,让照片从“视觉记录”升华为“情感表达”。