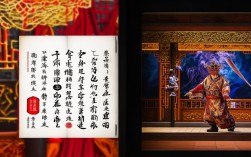

王素君作为豫剧常派艺术的杰出传人,以精湛的唱腔、细腻的表演和鲜明的人物塑造,在豫剧界留下了浓墨重彩的一笔,她师从豫剧大师常香玉,深得常派艺术的精髓,同时又结合自身条件形成了“甜润中见苍劲,婉转中含刚毅”的独特风格,其艺术生涯跨越数十年,塑造了一系列经典戏曲形象,成为豫剧“闺门旦”“花旦”“青衣”行当的标杆人物。

艺术生涯与经典剧目概览

王素君1928年出生于河南开封,自幼受豫剧熏陶,12岁登台演出,1940年代正式拜入常香玉门下,系统学习常派“豫西调”的唱腔技法与表演规范,她的艺术生涯以“守正创新”为准则,既严格继承常派“吐字清晰、行腔流畅、以情带声”的艺术传统,又在人物塑造和音乐表达上融入个人理解,形成了兼具传统韵味与时代气息的表演风格,其代表剧目多取材于历史故事与民间传说,通过鲜活的人物传递忠孝节义、善恶有报的价值观,至今仍被观众津津乐道。

以下是她部分经典剧目的核心信息梳理:

| 剧目名称 | 饰演角色 | 剧情核心与人物特点 | 经典唱段/表演亮点 |

|---|---|---|---|

| 《秦香莲》 | 秦香莲 | 被丈夫抛弃后携子寻夫,历经磨难最终状陈世美。 | 见皇姑时的悲愤控诉(《见皇姑》唱段:“大人你把秦香莲当做了什么人”) |

| 《花为媒》 | 张五可 | 借“假扮相看”巧遇心上人,展现少女的聪慧与俏皮。 | 夸月娥时的活泼灵动(《夸月娥》唱段:“水灵灵的大眼睛”) |

| 《拷红》 | 红娘 | 为崔莺莺与张生传书,机敏化解老夫人的刁难。 | 与老夫人周旋时的伶牙俐齿(《拷红》唱段:“老夫人你听我言来”) |

| 《大祭桩》 | 黄桂英 | 为救未婚夫李彦贵,冒雨跪雪,最终感动公婆。 | 跪雪时的悲怆与坚韧(《打路》唱段:“听谯楼打罢了三更鼓”) |

| 《桃花庵》 | 陈妙常 | 道姑与书生相恋,历经波折终成眷属。 | 思念书生时的缠绵悱恻(《思凡》唱段:“小尼姑年方二八”) |

| 《三哭殿》 | 银屏公主 | 为父王求情,以理服人感动唐太宗。 | 哭诉时的情真意切(《三哭殿》唱段:“父王你太得不明”) |

艺术特色:唱腔、表演与人物塑造的三重融合

王素君的艺术成就,集中体现在唱腔、表演与人物塑造的高度统一上,三者相辅相成,共同构成了她独特的舞台魅力。

唱腔:刚柔并济的“常派正宗”

作为常香玉的弟子,王素君的唱腔深得“常派”精髓,尤其擅长“豫西调”的苍劲与“祥符调”的婉转结合,她的嗓音甜润而不失力度,高音区如裂帛般清亮,低音区如流水般沉厚,真假声转换自然流畅,例如在《秦香莲》中,她用“脑后音”处理“见皇姑”唱段的悲愤,声音穿透力极强,字字带血,句句含泪;而在《花为媒》中,则以“小嗓”演绎张五可的活泼,节奏明快,吐字如珠,展现出花旦行当的俏皮灵动,她注重“以情带声”,根据人物情感调整唱腔的抑扬顿挫,如《大祭桩》“跪雪”一折,通过“哭腔”与“拖腔”的叠加,将黄桂英的绝望与坚韧表现得淋漓尽致,成为豫剧青衣唱腔的经典范例。

表演:细节传神的“程式化创新”

王素君的表演既遵循豫剧“唱念做打”的传统程式,又注重细节的个性化处理,她擅长通过眼神、身段、手势等细微动作传递人物内心,例如在《拷红》中,饰演红娘时她以“碎步”表现机敏,以“甩袖”动作配合台词的节奏感,将小丫鬟的聪明伶俐刻画得入木三分;在《三哭殿》中,她通过“跪拜”“拭泪”等程式化动作,结合声音的颤抖与语速的变化,将银屏公主既孝顺又倔强的性格展现得层次分明,她突破行当限制,将闺门旦的端庄、花旦的活泼、青衣的悲苦融会贯通,如在《桃花庵》中,陈妙常既有道姑的清冷,又有少女的柔情,人物形象立体丰满。

人物塑造:“千人千面”的舞台生命力

王素君塑造的戏曲人物之所以经典,在于她总能跳出“类型化”窠臼,赋予角色独特的灵魂,她深入分析人物出身、经历与性格,在传统故事基础上挖掘人性闪光点:秦香莲的坚韧中带着母性温柔,张五可的俏皮下藏着对爱情的执着,黄桂英的刚烈中透着对爱情的忠贞,这些人物既有传统戏曲的“程美感”,又有现实主义的“烟火气”,让观众在欣赏艺术的同时,产生强烈的情感共鸣,大祭桩》中的黄桂英,并非单纯的“苦情女”,而是敢于反抗封建礼教、为爱抗争的新女性形象,这一塑造在当时具有突破性意义。

艺术传承与影响

王素君不仅是一位杰出的表演艺术家,更是豫剧常派艺术的积极传承者,她晚年致力于整理常派剧目,收徒传艺,将“吐字归音”“气口运用”“表演规范”等核心技艺倾囊相授,培养了一批优秀演员,如虎美玲、汪荃珍等,均为当今豫剧界的中坚力量,她参与录制了大量豫剧音像资料,为后人保留了宝贵的艺术遗产,其艺术风格不仅影响了豫剧舞台,更推动了地方戏曲的创新与发展,被誉为“常派艺术的活化石”。

相关问答FAQs

Q1:王素君的唱腔为何被誉为“常派正宗”?

A1:王素君的唱腔被誉为“常派正宗”,主要基于三方面原因:其一,她是常香玉的亲传弟子,自幼接受系统训练,严格继承了常派“吐字如咬钉嚼铁,行腔如行云流水”的技法精髓;其二,她深谙常派“以情带声、声情并茂”的艺术理念,在演唱中注重人物情感的精准表达,而非单纯炫技;其三,她在继承中融入个人嗓音特点(如甜润的音色、灵活的换气),使常派唱腔更具时代感染力,其代表剧目《拷红》《秦香莲》等被公认为“常派标准范本”。

Q2:《大祭桩》“打路”一折为何能成为王素君的表演经典?

A2:《大祭桩》“打路”一折是王素君表演艺术的巅峰之作,其经典性体现在三方面:一是唱腔设计的戏剧性,通过“高亢—低回—悲怆”的节奏变化,展现黄桂英从愤怒、委屈到坚韧的情感转变,尤其是“跪雪”时的“哭腔”,将人物内心的绝望与希望交织得淋漓尽致;二是表演细节的张力,她以“跪步”“甩袖”“拭泪”等程式化动作,结合眼神的聚焦与涣散,将“风雪中跪求公婆”的场景刻画得极具冲击力;三是人物塑造的突破性,黄桂英不再是传统戏曲中“逆来顺受”的女性,而是敢于为爱抗争、敢于向命运挑战的“新女性”形象,这一塑造赋予剧目超越时代的生命力,使其成为豫剧青衣表演的“教科书级”片段。